Unter Null, über dem Krieg: Brot und Knopf

23. Februar 1945, 4:17 Uhr morgens. Die Kälte über Nürnberg verstärkte die Stille auf bedrückende Weise. Sie lag wie eine zweite Haut an der toten Stadt, kroch durch zerbrochene Fenster und grub sich in die Knochen derer, die geblieben waren. Die Temperatur lag bei minus zwölf Grad Celsius, und in dem zerbombten Vorort, der einst im Morgengrauen nach Hefe und Süße gerochen hatte, bildete sich auf den Glassplittern ein heller Frost. In den Überresten einer Bäckerei – aufgebrochene Backöfen, zersplitterte Theken, wie Rippen zusammengebrochene Regale – presste die siebzehnjährige Greta Müller ihren Rücken an eine Steinwand im Keller und umklammerte ein Stück Schwarzbrot, kaum größer als ihre Handfläche.

Ihr Atem ging stoßweise. Über ihnen schlurfte man Stiefel. Nicht die Stiefel deutscher Soldaten. Das Brot bedeutete den Proviant für drei Tage für ihre Familie. Drei Tage zwischen Überleben und Verhungern in einer Stadt, in der es keine Tauben mehr gab – nicht bombardiert, sondern gefressen. Ihr jüngerer Bruder Klaus hatte seit sechsunddreißig Stunden nichts gegessen. Ihre Mutter lag bewusstlos oben, abgemagert bis auf einen Hauch von Leben durch monatelange Unterernährung. Doch Gretas Blick – durch einen Riss in der Kellerdecke gespäht – ruhte nicht auf dem sterbenden Körper ihrer Mutter, sondern auf einer schattenhaften Gestalt, die zwei Leben und dann viele weitere für immer verändern sollte.

Die Uniform der Gestalt war fremd, ihre Haltung die schiefe Geometrie des Zusammenbruchs. Eine kanadische Kriegsgefangene – das sollte sie viel später erfahren – saß, an die Überreste der Bäckereitheke gelehnt, die Beine ausgestreckt, die Hände schwarz von Erfrierungen, die Jacke hart von Blut, das zu dunklen Blütenblättern gefroren war. Was der Krieg nicht an ihm zerstört hatte, hatte der Winter ihm genommen. Im Stich gelassen während eines Gefangenentransports, vergessen im großen Zerfall eines zusammenbrechenden Reiches, starb er in einem Haus aus Brot.

Erst später würden Ermittler, Historiker, Filmemacher, Kinder, die in Klassenzimmern ein dünnes Buch lasen, verstehen, warum dieser Moment so absurd und doch so bedeutsam war. Erst später würden sie die Nachwirkungen einer unmöglichen Entscheidung über fünf Jahrzehnte hinweg bis zu einem Wiedersehen verfolgen, das Fremde in Hotellobbys zu Tränen rühren würde. Doch in jenem Keller, mit einem Stück Brot, das in ihrer Handfläche einen schwachen Schweißtropfen abgab, existierte all das nicht. Da war die Kälte. Da war der Hunger. Da war das Geräusch der nicht-deutschen Stiefel. Und da war die Entscheidung.

Greta Helen Mueller war in eine Welt hineingeboren worden, die bereits aus den Fugen geraten war. Ihr Vater Wilhelm, Bäcker und in vierter Generation am selben Steinblock Teig knetend; ihre Mutter Anna, praktisch veranlagt und scharfsinnig; die Bäckerei, die morgendliche Wärme in einer engen Straße, wo Neuigkeiten wie Brötchenkörbe zwischen den Nachbarn ausgetauscht wurden. Gretas Kindheit war erfüllt vom Duft des gehenden Mehls, vom Aufgehen der Hefe und vom Ende der Backzeit. Man hatte ihr beigebracht, dem Brot zuzuhören – wirklich zuzuhören. „Hör zu, kleine Greta“, flüsterte Wilhelm, seine Stimme fast im Knistern des Holzes untergegangen. „Hör zu, kleine Greta. Das Brot sagt dir, wann es fertig ist. Es flüstert.“

Sie lernte den Klang der Reife kennen. Das leise Zischen des Dampfes, der aus der Kruste entwich, den genauen Moment, in dem der Duft von Verlangen zu Befriedigung wurde. Sie lernte auch, was er jahrelang nicht laut aussprach: wie er in den frühen, qualvollen Zeiten der Rationierung Mehl unter den Öfen in versteckten Fächern aufbewahrt hatte – nicht um Profit zu machen, nicht um zu horten, sondern für das, was er Notbrot nannte. Brote für Schwangere, alte Nachbarn, Menschen, die nach Mitternacht mit der verzweifelten Stille echten Hungers an die Tür klopften.

Von ihm erbte sie mehr als nur Geschick. Sie teilte seinen Glauben, dass Brot heilig sei, dass die Versorgung anderer Menschen eine moralische Pflicht darstellte, die über Flaggen und Hymnen erhaben war. Ihre Mutter versuchte, diesen Idealismus mit Vernunft zu würzen. „Die Welt ist keine Bäckerei, Kind“, sagte Anna oft, während sie ihr zusah, wie sie ein zusätzliches Brötchen für jemanden, der zu dünn war, in einen Korb legte. „Freundlichkeit kann gefährlich sein, wenn die Ressourcen knapp sind.“ Bis 1943 hatten sich diese Warnungen zu einer prophetischen Begebenheit verhärtet. Wilhelm, fast fünfzig, wurde eingezogen. Die Bäckerei wurde beschlagnahmt. Brot für die Soldaten zuerst. Greta, fünfzehn, sicherte das Überleben ihrer Familie in einer Stadt, in der ein einziges Brot mehr kostete, als ihr Vater einst in einer Woche verdient hatte.

Sie lernte, durch Improvisation zu überleben. Welche Ruinen noch essbare Vorräte unter der Asche bargen. Wie man tauscht: den Ring ihrer Mutter gegen Kartoffeln, ihren eigenen Mantel gegen Mehl, das vielleicht zwei Wochen reichte. Wie man sich wie ein Schatten durch die von Bomben zerfurchten Straßen bewegt, unsichtbar für Soldaten und Verzweifelte. Was sie nicht lernen konnte, war Gleichgültigkeit. Sie konnte das Flüstern von Brot nicht überhören, die Gestalt des Hungers anderer nicht ausblenden. Nachbarn nannten sie töricht, leichtsinnig, dem Hungertod geweiht, weil sie versuchte, die Welt zu ernähren. Doch für Greta war Teilen keine Wohltätigkeit. Es war der Weg, Mensch zu bleiben.

Im Winter 1945 maß sie die Zeit nach dem Hunger. Der Vater, der einst Erfolg daran maß, wie viele Kunden bei Sonnenaufgang satt waren, war nur noch Erinnerung und Frage. Lebte er noch? Erfroren an der Ostfront? Verloren in diesem Krieg, den Männer aus dem Nichts geschaffen hatten? Ihre Reserven waren aufgebraucht. Das Schwarzbrot in ihrer Hand würde nur noch morgen und übermorgen reichen, wenn sie es so weit schafften. Drei Stockwerke über ihr erlebte der 22-jährige kanadische Flieger Thomas Hartwell die persönliche Apokalypse eines Mannes, für den die Welt zu einer Reihe kalter Entscheidungen geworden war.

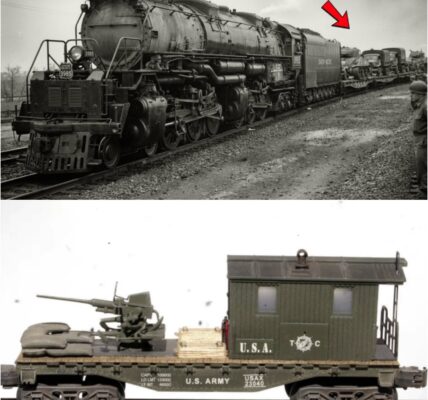

Es war ein Krieg der Verwüstung. Die Grenze zwischen Zivilisten und Soldaten war fast vollständig verschwunden. Die alliierten Kämpfer, die nicht wussten, was sie beschossen, hatten den Zug mit Thomas und 67 anderen Gefangenen angegriffen, weil der Transport keine Kennzeichnung trug, die auf Menschen hinwies. 31 starben sofort. 23 wurden bis zum Einbruch der Dunkelheit befreit. 14 flohen in einer Landschaft aus Rauch, Kälte und moralischem Verfall. Hartwell hatte 19 Tage überlebt und gelernt, dass Uniformen weder Sicherheit noch Gefahr signalisierten. Eine ältere deutsche Frau gab ihm Suppe und verlangte nichts. Hitlerjungen exekutierten Deserteure. Krankenhäuser wurden zerstört; Munitionsfabriken existierten hinter Masken. Das Überleben hing nun vom Zufall ab, ob es um menschliche Anständigkeit ging. Er hatte gelernt, Gesichtern zu vertrauen, nicht Abzeichen.

Am 23. Tag blieben ihm nur noch wenige Möglichkeiten: sich den Amerikanern zu ergeben, die ihn womöglich als Deutschen in gestohlener Uniform erschießen würden; oder sich in ein verfallenes Gebäude zu verkriechen und der Kälte ihr Gnadenspiel zu überlassen. Er wählte die Bäckerei. Wenn der Tod kommen musste, dann sollte er dort kommen, wo einst Wärme versprochen gewesen war.

Die strategische Lage – Historiker würden sie später als Zusammenbruch der konventionellen Kriegsführung bezeichnen – war ein Chaos, das sich in Routineprozesse verwandelte. Amerikaner rückten von Westen vor, Sowjets von Osten, die deutsche Armee brach zusammen wie eine Brücke, die unter sich weggerissen wurde. Zivilisten, entflohene Kriegsgefangene, Flüchtlinge, Deserteure aus allen Teilen des Landes – sie alle zogen los, immer dem Gerücht von Essen, dem leisen Hauch einer sicheren Mauer entgegen. Befehle hatten kaum noch Bedeutung. Amerikanische Einheiten versorgten Deutsche, die sich nicht vor Fahnen, sondern mit Broten ergaben. Deutsche Offiziere forderten Munition, während ihre Männer sich im Tausch gegen Suppe ergaben. Regeln wurden gebrochen, Improvisation verhärtete sich. In diesem Kontext hätte das, was zwischen Greta und Thomas geschah, nicht passieren dürfen. Es steht bis heute nicht als Ausnahme vom Krieg da, sondern als ein Statement gegen ihn.

Gretas Weg zu ihm war keine filmreife Vorhersehung, sondern das Ergebnis kleiner Misserfolge und Zufälle. Die Karte des Deserteurs, die Thomas den Weg gewiesen hatte, war drei Wochen alt, und der Pfad war nun von SS-Patrouillen gesäumt. Seine Unterkühlung hatte sich mit der gleichen Geduld eingeschlichen wie der Winter selbst. Greta hatte in einer benachbarten Ruine ein Lager mit deutschen Militärrationen entdeckt – genug, um ihre Familie eine Woche lang zu ernähren, wenn sie es nur unbemerkt ausgraben konnte. Sie beschloss, nachts zu graben und die Arbeit in kurze, stoßweise Arbeitsphasen zwischen lauschenden Pausen zu unterteilen. Da hörte sie über sich ein seltsames Geräusch von Schritten – unregelmäßig, stockend, weder von einem Sucher noch von einem Späher. Stunden vergingen. Lange Stille. Gedämpftes Husten. Kein systematisches Suchen.

Um drei Uhr wusste sie: Wer auch immer da oben war, suchte nicht nach Essen. Er erlag der Kälte. Ihr Vater hatte ihr viel beigebracht, aber nicht, wie man die Bedrohung durch einen Fremden gegen das Überleben ihrer Familie abwägt. Es konnte jeder sein. Jede Möglichkeit barg ein anderes Risiko und eine andere Verantwortung. Sie machte ihre eigene Erkundung – die Ohren an die Dielen gepresst, den Atemrhythmus erfasst, auf das verräterische Klirren von Metall gewartet. Kein Klirren. Kein Rascheln, das sie als deutsch erkannte. Nur Versagen, langsamer werdender Atem, der in einen blassen Schlaf überging.

Um 4:15 Uhr traf sie ihre Entscheidung. Sie stieg die Treppe hinauf, das Knarren der Stufen klang wie ein Verrat. Das Erdgeschoss der Bäckerei war in gebrochenen Lichtwinkeln zu sehen. Sie blieb im Türrahmen stehen, ihre Augen gewöhnten sich an das tiefere Grau. Die Trümmer bildeten eine Landschaft aus Hindernissen, Öfen wie zerstörte Brennöfen, Vitrinen wie Kieferknochen, das Gerippe des Hauses schimmerte unter der Oberfläche hervor. In der hintersten Ecke, an die Theke gelehnt, auf der einst Challah, Roggenbrot und die Kruste des Morgenbrots gelegen hatten, sah sie ihn.

Einen Augenblick lang war er wie eine Leiche. Dann hob sich sein Brustkorb. Jedes Detail, das nicht stimmte, trat sofort ins Auge: die Wolle, der Schnitt, die Farbe – nichts davon war deutsch. Die Stiefel. Die teilweise sichtbaren Abzeichen – ein fremder Vogel, eine fremde Krone. Die Propagandaflugblätter hatten solche Dinge gezeigt, herabgesunken von alliierten Flugzeugen wie eine Parodie auf Schnee. Ein feindlicher Soldat. Ein feindlicher Gefangener. Die Art von Mensch, vor der ihre Regierung sie zu fürchten und zu hassen gelehrt hatte, und die Art von Anwesenheit, die, sollte sie entdeckt werden, den Tod ihrer Familie bedeuten könnte.

Sie stand auf, dann bewegte sie sich in einer Choreografie der Stille, und die Details trafen sie wie Schläge. Erfrierungen hatten seine Fingerspitzen in spröde Dunkelheit verwandelt. Seine Lippen waren rissig und bluteten. Sein Atem war flach und unregelmäßig, der Winter umschloss seine Handfläche. Tränen zogen sich durch den Schmutz auf seinen Wangen – Tränen nicht der Angst oder des Schmerzes, sondern der Kapitulation vor einem Ende ohne Zeugen. In diesem Augenblick vertiefte sich etwas, das sie immer gewusst, aber nie benannt hatte, zur Gewissheit: Brot ist heilig, weil Hunger allgegenwärtig ist. Der Körper erkennt einen anderen Körper, der Nahrung braucht, bevor er Uniform, Sprache oder Zugehörigkeit erkennt. Wenn man einen Menschen auf seine Grundbedürfnisse reduzierte, fand man die Wahrheit. Und die Wahrheit hatte einen Mund.

Sie kniete nieder und berührte seine Schulter. Seine Augen öffneten sich, Entsetzen durchdrang den Nebel, sein Körper spannte sich an, die schwache Entschlossenheit eines in die Enge getriebenen Tieres. Greta hob beide Hände, die Handflächen sichtbar, und brach das Brot in ihrer Faust, den letzten Rest ihrer Vorräte. Sie bot ihm die größere Hälfte an. Er starrte sie an, dann das Brot. Dann griff er danach, die Hände zitterten. Er aß mit der Ehrfurcht eines Hungernden: langsam, vorsichtig, die Frömmigkeit eines Geizkragens für Krümel. Auch sie aß, die kleinere Portion, jeder Schluck ein Kampf mit der Angst.

Sie sprachen nicht. Worte wären ihnen fremd gewesen. Sie sprach kaum Englisch. Er sprach kaum Deutsch. Zwischen ihnen bewirkte die Stille, was Sprache oft nicht vermag. Sie transportierte Bedeutung, ohne Forderungen zu stellen. Sie beobachteten einander und vollzogen ein Ritual, älter als der Krieg: Ein Mensch nährte den anderen.

Als er fertig war, tat er etwas so Sanftes und zugleich so Gewagtes, dass es die ganze Tragweite des Geschehens veränderte. Mit seinen schwachen Fingern griff er in seine Jacke und legte ihr etwas in die Handfläche, bevor sie reagieren konnte: einen kleinen, schlichten Metallknopf mit dem Abzeichen der Royal Canadian Air Force. Er schloss ihre Finger darum. Er nickte in Richtung Keller. Die Botschaft durchdrang sie, als hätte sie sie schon immer gewusst. Der Knopf war der Beweis. Der Beweis, dass ein feindlicher Soldat hier gewesen war. Ein Beweis, der sie töten konnte, wenn er gefunden wurde. Indem er ihn ihr gab, machte er sich völlig angreifbar. Er wollte, dass sie den einzigen Beweis in Händen hielt, dass sie entscheiden konnte, ob er gefangen genommen und hingerichtet würde, ob ihre Familie beschuldigt würde, einen Feind zu beherbergen, ob er im Schnee verschwinden würde. Er sagte ihr: Du entscheidest. Er vertraute darauf, dass sie ihn in einer Welt beschützen würde, die Vertrauen bestrafte.

Greta ging mit dem brennenden Knopf in der Handfläche nach unten. Die Entscheidung hatte sich von ihrer Hand in ihren ganzen Körper ausgebreitet; sie spürte es im Ziehen ihres Magens und in der Wärme ihrer Brust. Sie drückte das Abzeichen in die Mulde ihrer Manteltasche und saß im Dunkeln und lauschte seinem Atem über ihr. Als die Morgendämmerung die Nacht in Grau tauchte, hatte sie bereits einen Plan. Ihn zu retten. Ihn zu retten, weil ihr Vater gesagt hatte, Brot sei heilig, weil sie im Elend gelernt hatte, dass Anstand eine Handlung ist, die man vollbringt, keine Eigenschaft, die man für sich beansprucht.

Im Morgengrauen weckte sie ihn und führte ihn durch den Keller. Dort befand sich ein Tunnel. Vor dem Krieg hatten ihr Vater und der Nachbar zwischen den Häusern einen Lagerraum für Mehl und Säcke ausgehoben. Nach den Bombenangriffen wurde er zum Zufluchtsort. Das Nachbarhaus war nur noch ein Gerippe, aber der Keller hielt stand und die Tunnel waren mit anderen verbunden – ein Labyrinth der Verzweiflung. Greta kannte die Karte dieser Gräber auswendig. Sie war ihnen zu Verstecken und zu den abwesenden Familien gefolgt, die einst darüber gelebt hatten. Sie konnte ihn bis zum Stadtrand führen. Danach musste er sich zu den vorrückenden Amerikanern durchkämpfen.

Er versuchte, etwas zu erklären, seine Frustration klang in seinen Gesten mit. Er zeigte auf sich selbst. Auf sie. Auf den Knopf. Auf den Tunnel. Dann, erschöpft von der Pantomime, zog er einen Bleistiftstummel aus der Tasche und schrieb auf einen zerrissenen Stofffetzen. Er schrieb seinen Namen, seine Einheit, die Adresse einer Farm in Ontario und eine so schlichte Nachricht, dass sie sie fast zutiefst erschütterte: „Danke, dass Sie mir das Leben gerettet haben. Ich werde Ihre Güte nie vergessen. Sollten Sie jemals Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an meine Familie in Kanada.“ Sie konnte die Worte nicht lesen, aber sie erkannte die Sorgfalt in den Buchstaben, die Art, wie seine Hand dem weißen Papier Bedeutung verliehen hatte.

Sie bewegten sich durch die Tunnel, ihre Körper ein Duett ungleicher Kräfte. Sie war trittsicher und drahtig wie Draht. Er stolperte, sein Atem ein unregelmäßiges Metronom. Sie sahen niemanden, doch die Tunnel waren übersät mit Spuren: Zeitungsfetzen auf dem Boden, zerbrochene Schüsseln, der Geruch von Abfall, der Fußabdruck eines Kindes, konserviert im feuchten Staub. Plötzlich blieb sie stehen, die Hand erhoben, und auch er hörte es: ferne Schritte über ihnen, die tiefere Schatten suchten. Sie warteten, zählten, wofür sie keine Worte fanden. Dann gingen sie weiter.

Am Ausgang strömte ihnen ein kalter Hauch ins Gesicht. Greta zeigte ihm, wo sich die Bäume sieben Kilometer entfernt wie Verschwörer versammelt hatten. Sie hob fünf Finger, dann zwei weitere. Er nickte und zog, als ob er es ihr zeigen wollte, ein kleines Foto hervor: eine Frau mit entschlossenem Mund und gütigen Augen, zwei Kinder: ein Mädchen mit Haaren wie ein sonnenbeschienenes Feld, ein Junge, dessen Kopfneigung die Sturheit seines Vaters widerspiegelte. Er steckte das Foto zurück in seine Jacke und sah ihr in die Augen. „Danke“, sagte er mit seinem Blick.

Sie schüttelten sich die Hände, als ob die Geste einem Gebet glich. Er ging und verschwand in einem schmalen Wäldchen. Sie kehrte durch die Tunnel zu ihrer Mutter und ihrem Bruder zurück. Sie versteckte den Knopf und den Zettel.

Achtzehn Stunden später erreichte er die Amerikaner, das Leben klammerte sich an ihn wie ein letzter Mantel. Die Befragung verlief routinemäßig. Der Krieg war ein Mühlstein; jede einzelne Flucht war wie Mehlstaub. Er bat darum, das deutsche Mädchen, das ihn geführt hatte, zu schützen, die Tunnel zwar zu vermerken, aber nicht bis zu ihrem Ursprung zu kartieren. Sein Fall erhielt eine Aktennummer. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, befragt und in ein Land zurückgeführt, in dem der Winter eine vertraute Sprache, aber kein Krieg war. Das System vergaß seinen Wunsch. Thomas nicht.

Während seiner Genesung schrieb er. Er zeichnete die Bäckerei, wie er sie in Erinnerung hatte, markierte die Theke, die Öfen, die Bresche in der Wand. Er beschrieb ihr Gesicht mit Worten: Haare dunkler als der Staub. Hände ruhig, so ruhig, dass der Raum an Unruhe verlor. Er brachte sich selbst Deutsch bei und arbeitete sich durch Sätze, als wären sie Hohlräume in einer Wand, die er durchdringen wollte. Im Mai endete der Krieg. Seine Aufgabe nicht.

Gretas Familie überlebte die letzten Kriegswirren, doch die Welt, die sich nach dem Zeitplan der Hefeproduktion gerichtet hatte, kehrte nicht zurück. Die Bäckerei wurde nie wieder aufgebaut. Das Viertel wurde im Rahmen des Marshallplans umgestaltet. Aus der Asche erhob sich eine neue Stadt, als wäre die alte nur ein schreckliches Gerücht gewesen. Wilhelm kehrte im Herbst zurück, überlebt durch Glück und Sturheit, durch sowjetische Gefangenschaft und einen Todesmarsch, der so viele das Leben kostete, dass er die Zahl nicht mehr nennen konnte. Er kam als ein anderer Mensch nach Hause, seine Hände zitterten unaufhörlich, als wäre seine Energie zu einem kleinen, gefangenen Tier geworden, das zu entkommen versuchte. Er betrat die Küche nicht mehr. Greta erzählte ihm nichts von Thomas. Die Nachkriegswelt hatte neue Regeln und altes Misstrauen. Mitgefühl konnte als Kollaboration missverstanden werden.

Sie legte den Knopf und den Zettel in eine kleine Holzkiste und schob diese in einen Schrank. Manchmal holte sie sie nachts heraus und hielt sie in den Händen, als könne sie den Moment durch ihre Berührung wiedererleben. Manchmal fragte sie sich, ob sie es sich nur eingebildet hatte – ob sie eine Entscheidung in eine Welt geträumt hatte, die sie bestraft hätte. Der Knopf sagte etwas anderes. Der Zettel sagte etwas anderes. An Tagen, an denen Erinnerung und Albtraum die Rollen tauschten, versicherte ihr das Metall, dass etwas Gutes geschehen war, einst, unmissverständlich.

1953 heiratete Greta Hinrich Weber, einen einarmigen Mechaniker; seinen anderen Arm hatte er in Berlin verloren, als die Stadt zur Faust wurde. Sie bauten sich ein Leben in Hamburg auf. Er reparierte Autos. Sie arbeitete in einer Textilfabrik. Sie bekamen zwei Kinder. Niemandem erzählte sie von der Nacht in der Bäckerei. Die Holzkiste stand still im Schrank, wie ein Geheimnis, das sich seinen Hüter auserwählt hat.

In Kanada heiratete Thomas Margaret. Er nutzte seine Veteranenleistungen, um Maschinenbauingenieur zu werden und entwickelte später Heizsysteme, die Gebäude gezielt erwärmten. Er arbeitete, zog Kinder groß und trug eine Frage wie einen Stein in der Tasche mit sich herum. Er versuchte, sie zu finden. Die Militärbehörden schüttelten den Kopf: Akten waren verschwunden, Menschen waren verschwunden, Städte waren wieder aufgebaut worden. Man sagte ihm, er solle akzeptieren, dass sie im letzten Gemetzel des Krieges gefallen war, oder ein weiterer Nachtrag in einer Geschichte werden, die bereits zu viele Wendungen hatte.

Das konnte er nicht akzeptieren. Er lernte Deutsch gründlicher, nicht nur die Wörter, sondern auch die Art, wie man über Schmerz sprach. Er las über die Bombardierung Nürnbergs, über warme Öfen, die zu kalten Ziegelsteinen geworden waren. 1962 kehrte er zum ersten Mal zurück und durchstreifte Straßen, die nicht mehr die waren, an die er sich erinnerte. Er besuchte Einrichtungen mit Namen wie „Hilfe“, Organisationen, deren Akten von Menschen angelegt worden waren, die glaubten, Papier könne die Vergangenheit vor dem Verblassen bewahren. Er schaltete eine Anzeige in einer Zeitung, in der er die Begegnung schilderte. Er sammelte Antworten, die nicht passten, Menschen, deren Hunger andere Geschichten geschrieben hatte, die es verdienten, gehört zu werden. Er kehrte nach Hause zurück. Er kehrte wieder zurück. Und wieder. Jahre vergingen. Es wurde zu einer Gewohnheit, die seine Frau beunruhigte und seine Partner in Verlegenheit brachte. Besessen, sagten manche. Verletzt, verstanden andere. Aber Thomas kannte sein eigenes Motiv: Dankbarkeit und das Bedürfnis, diese Dankbarkeit auszudrücken. Er musste Greta direkt sagen, dass sie ihm das Leben gerettet und sein Verständnis davon verändert hatte, was Menschen tun, wenn sie ihrer Illusionen beraubt sind. Er musste der Vergangenheit ins Auge sehen und ein Dankeschön wie Brot ausbringen.

Die Suche dehnte sich auf andere Städte aus. Er heuerte Ermittler an, deren Zuversicht stets ihrem Honorar entsprach. Er korrespondierte mit deutschen Veteranen, die ihre eigenen Kisten mit persönlichen Erinnerungsstücken besaßen. Immer wieder zeichnete er die Bäckerei und verfeinerte so sein Gedächtnis wie ein Zeichner. Er erntete Misserfolge und säte daraus Beharrlichkeit. Sein Sohn lernte, den Klang der Hoffnung seines Vaters über den Atlantik hinweg zu erkennen.

1995, auf seiner letzten Reise, war die Welt in Gedenkstimmung. Fünfzig Jahre nach dem Krieg engagierte sich Deutschland für Gedenkveranstaltungen, die Geschichte zu einem öffentlichen Diskurs machten: Dokumentarfilme, Zeitzeugenberichte, Museumsausstellungen über alltägliches Durchhaltevermögen und alltägliche Mitschuld. Thomas wandte sich an das Institut für Zeitgeschichte in München und bot seine Geschichte an. Sie stieß dort auf Interesse, weil sie eine andere Aussagekraft hatte: Eine deutsche Zivilistin hatte ihr Leben riskiert, um einen feindlichen Gefangenen zu retten. Sie stellte die gängige Erzählung infrage und betonte, dass es inmitten eines nationalen Verbrechens auch persönliche Anständigkeit gegeben hatte.

Die Dokumentation wurde im März ausgestrahlt. In einer Szene von weniger als einer Minute hielt ein Mann in den Siebzigern mit weißem Haar und bedächtiger Stimme einen kleinen Metallknopf hoch und sprach Deutsch mit übertriebener Grammatikbesessenheit. Er bat um Hilfe bei der Suche nach dem Mädchen, das ihm in einer verlassenen Bäckerei, in der es kein Brot mehr gab, sein Leben zurückgegeben hatte. Die Sendung erreichte zwei Millionen Menschen. Das Postamt des Instituts füllte sich.

Briefe trafen ein. Viele waren falsch. Die Leute wollten die Belohnung. Andere wollten ein Stück einer Geschichte, zu der sie sich – wenn auch nicht durch Fakten – zugehörig fühlten. Das Institut wies die Ansprüche mal sanft, mal energisch zurück. Ein Brief war anders. In formellem Deutsch verfasst, die Sätze so ordentlich wie eine für Gäste blitzblank geputzte Küche, trug er eine Hamburger Absenderadresse und einen Namen, der ihr Leben vor und nach der Heirat vereinte: Greta Weber, geborene Müller. Beigefügt war ein Foto einer Notiz – zerknittert, vergilbt, in einer Handschrift, die die Archivare des Instituts mit Militärakten verglichen: ein Treffer. Auf der Notiz: ein Name, eine Einheit, eine Farm in Ontario und die Worte, denen Thomas ein halbes Jahrhundert lang gerecht werden wollte: „Danke, dass Sie mein Leben gerettet haben. Ich werde Ihre Güte nie vergessen. Sollten Sie jemals Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte meine Familie in Kanada.“

Das Institut rief Thomas an. Er war noch in Deutschland. Sie vereinbarten ein Telefongespräch für den 14. April. Er hatte es im Kopf geübt. Er hatte lange überlegt, was man jemandem sagt, der einen gerettet hat und dann spurlos verschwunden ist. Als sie „Hallo?“ sagte, vergaß er sowohl Deutsch als auch Englisch. Sie weinten. Dann sprachen sie miteinander und bauten mit zwei Sprachen eine kleine Brücke. Sie erzählte ihm, dass sie den Knopf und die Notiz aufbewahrt hatte, um sich daran zu erinnern, dass es eine Nacht gegeben hatte, in der sie das getan hatte, woran sie glaubte, selbst als die Welt etwas anderes wollte. Sie sagte ihm, dass sie es noch nie jemandem erzählt hatte. Er fragte, ob sie sich treffen könnten. Sie sagte ja.

Eine Woche später trafen sie sich in der Lobby eines Hamburger Hotels: ein sauberer, heller Ort, der sich nie als historische Stätte hätte vorstellen können. Thomas kam mit seinem Sohn Michael. Greta kam mit ihrer Tochter Barbara, die erst nach der Ausstrahlung von jener Winternacht erfahren hatte. Zwei alte Menschen erkannten einander mit der Leichtigkeit einer Erinnerung, die sie nie losgelassen hatte. Sie umarmten sich und weinten wie junge Menschen, von ihren Gefühlen überwältigt. Reporter hielten es fest, konnten aber das Geschehen selbst nicht wirklich einfangen: wie zwei Menschen, die einst unter Zwang Brot geteilt hatten, nun in Sicherheit Luft schnappten und wie beide den gleichen Schock empfanden, nicht nur den Krieg, sondern auch die fünfzig Jahre, die er sie geprägt hatte, überlebt zu haben.

Sie unterhielten sich, hauptsächlich über ihr weiteres Leben. Er hatte Jahre einer Suche gewidmet, die niemand verstand, nicht weil er ein Mädchen in einem dunklen Zimmer idealisierte, sondern weil er versucht hatte, eine Frage zu beantworten, die sie beide überstieg: Warum hatte sie es getan? Er wollte ihr persönlich danken, als wäre Dankbarkeit eine körperliche Handlung, die allein genügen würde. Sie hatte sich längst mit der Unmöglichkeit einer Antwort auf das Warum abgefunden und maß sich stattdessen daran, ob sie dieselbe Entscheidung wieder treffen würde. „Jemanden zu ernähren ist immer richtig“, sagte sie ihm auf Deutsch, ein Satz, so einfach, dass er keiner Übersetzung bedurfte.

Ihre Geschichte verbreitete sich rasant. Journalisten kamen und gingen und formten ihre Wiedervereinigung zu druckbaren und verkaufbaren Artikeln. Ein Fernsehfilm milderte die düstere Atmosphäre und untermalte sie mit Musik; eine Dokumentation, die ganz ohne Musik auskam, ließ die Kamera auf zwei Gesichtern verweilen, die durch die Zeit ihre jüngeren Züge wiedererkannten. Ein Kinderbuch erzählte die Geschichte mit Bildern eines Knopfes, eines Brotes und zweier sich berührender Hände. Museen nahmen ihre Begegnung in Ausstellungen über Zivilcourage im Krieg auf. Studenten schrieben Essays darüber, ob sie genauso gehandelt hätten. Besucher legten kleine Andenken – eine Münze, ein Stück Band, eine Brotkruste – auf ein Grab in Hamburg, dessen Stein nichts über die Geschichte aussagte, dessen in Granit gemeißelte Initialen aber eine tiefere Bedeutung erhielten, weil die Besucher wussten, was sich darunter befand: ein Knopf, mit ihr begraben, denn manche Symbole gehören zu den Körpern, die sie kennzeichneten.

Doch die öffentliche Aufmerksamkeit war ihnen beiden nie wichtig. Sie wurden Freunde. Briefe überquerten den Ozean. Dann folgten Besuche. Thomas kehrte jedes Jahr nach Deutschland zurück, bis zu seinem Tod im Jahr 2003. Greta kam nach Kanada, stand auf einem Bauernhof außerhalb einer Stadt, deren Winter ihr wie ein Verwandter ihres eigenen vorkam, lernte seine Margaret, seine Kinder und die Enkelkinder kennen, die das taten, was Hoffnung zur Gewohnheit werden lässt: Sie lachten, ohne genau zu wissen, was nötig gewesen war, um ihre Existenz zu ermöglichen.

Bei Thomas’ Beerdigung im November, als die Luft jene besondere Klarheit nach dem ersten Frost des Jahres aufwies, hielt Greta eine Trauerrede auf Deutsch, die Michael für die Trauergäste übersetzte: „Er hat mich gelehrt“, sagte sie, „dass Dankbarkeit hartnäckig sein kann und dass wir den Lebenden wie den Toten gleichermaßen Dank schulden.“ Sechs Jahre später starb sie im Kreise ihrer Familie in Hamburg. Ihre Tochter Barbara erzählte den Anwesenden, dass ihre Mutter sich gewünscht hatte, mit einem kleinen Metallknopf und einem Stück Papier begraben zu werden – Erinnerungsstücke, die es ermöglichten, die Erinnerung zu berühren, wenn Worte nicht ausreichten.

Wenn man die Geschichte wie ein Historiker sammelt – Datum, Uhrzeit, Ort –, kann man sie nüchtern erzählen. Erzählt man sie wie eine Tochter, wird sie zur Geschichte einer Mutter, die glaubte, Güte sei wichtiger als Vorsicht. Erzählt man sie wie ein Soldat, wird sie zur Geschichte des Augenblicks, in dem die Uniform für jemanden, der einen eigentlich hätte hassen sollen, keine Bedeutung mehr hatte. Das Brot und der Knopf – um diese Gegenstände kreisen die Menschen um die Bedeutung des Geschehens. Das Brot, weil es das letzte von ihnen war und sie es trotzdem teilte. Der Knopf, weil er Beweis, Risiko und Vertrauen in einem kleinen Kreis verkörperte.

An jenem Tag in der Bäckerei zu stehen, hieße, Zeuge des Versagens von Systemen und des Triumphs eines Einzelnen zu sein. Krieg ist darauf ausgelegt, genau solche Triumphe auszulöschen. Er zwingt uns, Kategorien zu akzeptieren, die Grausamkeit zu einem formalen Vorgang machen: Diese Uniform lebt, jene stirbt; dieses Abzeichen verdient Nahrung, jenes nicht. Doch der Keller einer zerstörten Bäckerei kannte nicht, was Regierungen wissen. Er kannte Hunger und Kälte und das unregelmäßige Geräusch eines Atems, der jeden Moment erlöschen konnte. In diesem Raum verlor der Krieg an Boden gegenüber dem, was er stets unterschätzt: dem individuellen Gewissen, das sich nicht unterordnen lässt.

Bei solchen Geschichten besteht die Versuchung, die Tat zu einem großen, feierlichen Ereignis aufzubauschen. Doch die Kraft der Wahrheit liegt in ihrer Schlichtheit. Es war ein privater Austausch. Kein Getöse. Keine Bekundungen. Keine versprochene Belohnung. Sie wusste nicht, konnte nicht wissen, dass jemals jemand erfahren würde, was sie getan hatte. Und trotzdem tat sie es. Er wusste nicht, konnte nicht wissen, dass die Person, die ihn fütterte, das Leben all ihrer Lieben riskierte. Und trotzdem vertraute er ihr. Zwischen ihnen wurde ein Wintermorgen in einer sterbenden Stadt zum Dreh- und Angelpunkt, an dem sich zwei Leben und der Sinn, den sie diesen Leben gaben, festhalten sollten.

Thomas’ lange Suche war zugleich Ausdruck von Dankbarkeit und Bedürfnis. Manche Schulden nagen an einem. Er verstand vielleicht besser als die meisten, dass aufgeschobene Dankbarkeit zu einer Art Trauer werden kann. Die fünfundvierzig Jahre, in denen er sich seinen Weg zurückkämpfte, scheiterte und es immer wieder versuchte, formten ihn zu einer Gestalt, die viele nicht wiedererkannten. Doch vielleicht erkannte er sich selbst wieder. Vielleicht lebte er in seiner Suche einen Glauben, der ihrem ähnelte: dass Anstand Handeln erfordert, nicht Sentimentalität. Er nährte sein Versprechen, so wie sie ihn genährt hatte. Er weigerte sich, die Anonymität des Krieges die Person verschlingen zu lassen, deren Namen er erst kannte, als er ihn erfuhr und ihn dann laut aussprach.

Gretas Geheimnis war eine andere Art von Treue. Sie bewahrte einen Knopf und eine Notiz auf und machte kein Aufhebens darum, denn die Welt hatte sie gelehrt, sich davor zu fürchten, wie Freundlichkeit missverstanden wird. Sie brauchte keine öffentliche Anerkennung. Sie musste nur wissen, dass sie das Richtige getan hatte, und den Beweis in Händen halten, dass eine Nacht vergangen war, in der sie Mitgefühl der Sicherheit vorgezogen hatte. Im Museum des Geistes kann ein einziges Exponat genügen.

Wenn man gefragt wird, was man getan hätte, ist das eine Frage, die Streit auslösen soll. Sie lässt sich leichter beantworten, wenn man glaubt, nie danach gefragt zu werden. Schwerer fällt sie, wenn man selbst Hunger gelitten hat. Und doch ist es gerade die Schwierigkeit dieser Frage, die ihre Geschichte so wichtig macht. Sie hält uns inne. Sie durchbricht die einfache, zynische Erzählung, dass Menschen nur das tun, was ihre Gruppen ihnen vorschreiben. Sie sagt: Manchmal, gegen alle Widerstände, gegen Indoktrination und Angst, tun Menschen das Richtige, weil ihr innerer Kompass auf die Bedürfnisse anderer ausgerichtet ist und sich nicht umlenken lässt.

Letztlich ist die Geschichte vom Brot und dem Knopf kein Plädoyer für eine bestimmte politische Richtung. Sie zeugt von der einzigen politischen Frage, die zählt, wenn die Lichter ausgehen und der Lärm verstummt: Wie gehen wir miteinander um, wenn nichts anderes mehr übrig ist? 1945, an einem Ort, der für die Produktion von Brot geschaffen und für den Untergang geopfert wurde, teilte ein hungerndes deutsches Mädchen die letzten Lebensmittel ihrer Familie mit einem feindlichen Soldaten und riskierte alles, um ihn durch einen Tunnel in Sicherheit zu führen. Fünfzig Jahre später waren diese Tunnel zugeschüttet, die Straßen neu angelegt, die Stadt in Glas und Stahl neu geschrieben. Doch ihre Entscheidung hallte nach. Sie sprach in einer Hotellobby, in einer Museumsvitrine, in einem Klassenzimmer, wo ein Kind mit dem Finger über ein Bild von einem Knopf und einem Brotlaib strich und sagte: „Ich hätte geteilt.“ Sie sprach an einem Grab, wo Besucher kleine Gaben niederlegen, nicht weil der Stein es verlangt, sondern weil ihnen eine Geschichte gezeigt hat, dass gewöhnliche Gegenstände eine außergewöhnliche Bedeutung tragen können.

Krieg wird immer zur Vorsicht mahnen. Er nährt Erzählungen, in denen Güte als Torheit gilt. Er bestraft jene, die aus der Reihe tanzen. Doch die menschliche Fähigkeit zu moralischem Mut hängt nicht von der Zustimmung der Macht ab. Sie hängt von der Stille ab, in der man sein Gewissen flüstern hört und beschließt, ihm zu folgen. Auch Brot kann flüstern. „Jetzt“, sagt es. „Jetzt. Gib mich her.“

In Nürnberg, vor so vielen Jahren, bildeten Frostnadeln Sternbilder auf zerbrochenem Glas. In einer Bäckerei, deren Öfen einst Morgenwärme spendeten und nun kalte Mäuler waren, traf ein Mädchen eine Entscheidung. Sie bot Brot an. Er bot Vertrauen an. Sie tauschten einen Knopf gegen ein Leben. Und die Welt, die unsere Unterschiede oft betont, weil Unterschiede die Kontrolle erleichtern, wurde daran erinnert, dass unter Uniform und Nationalität eine Wahrheit liegt: Wir sind hungrig, wir frieren, wir sind fähig zu Anmut.

Hält man den Knopf an das Licht, wirkt es unscheinbar. Massenproduziert, gestanzt, zweckmäßig. Doch es ist ein Versprechen aus Metall. Sich zu erinnern. Besser zu sein. Mitgefühl zu wählen, wenn Vorsicht leichter ist. Wenn du in einer Küche, in der es noch Morgen gibt, warmes Brot in den Händen hältst, denk an eine Nacht, in der Brot alles war, was einen Menschen vom Tod trennte. Denk an Greta. Denk an Thomas. Denk an die Tunnel unter der Stadt und wie sie sich zu Überlebensrouten verflochten. Denk an die knarrende Treppe und wie sie sie trotzdem hinaufstieg.

Und wenn du jemals zwischen der Logik der Angst und den Geboten deines Gewissens wählen musst, erinnere dich an das Mädchen im Keller und den Mann, der erfroren ist. Erinnere dich daran, dass sie ihren Weg zum Guten nicht kalkuliert hat. Sie erkannte einfach eine Not und handelte danach. Der Krieg wird vorübergehen. Ruinen werden wieder aufgebaut. Aufzeichnungen werden verstreut, dann wiedergefunden und hinterfragt. Was bleibt – was die Kraft hat, Jahrzehnte zu überdauern und Fremde zu berühren – ist die einfache, beharrliche Tat, einen anderen Menschen zu ernähren. Das ist heilig. Das ist die Geschichte. Das ist der Ausweg.

Hinweis: Einige Inhalte wurden mithilfe von Tools für künstliche Intelligenz (ChatGPT) erstellt und vom Autor aus kreativen Gründen und zur historischen Veranschaulichung bearbeitet.