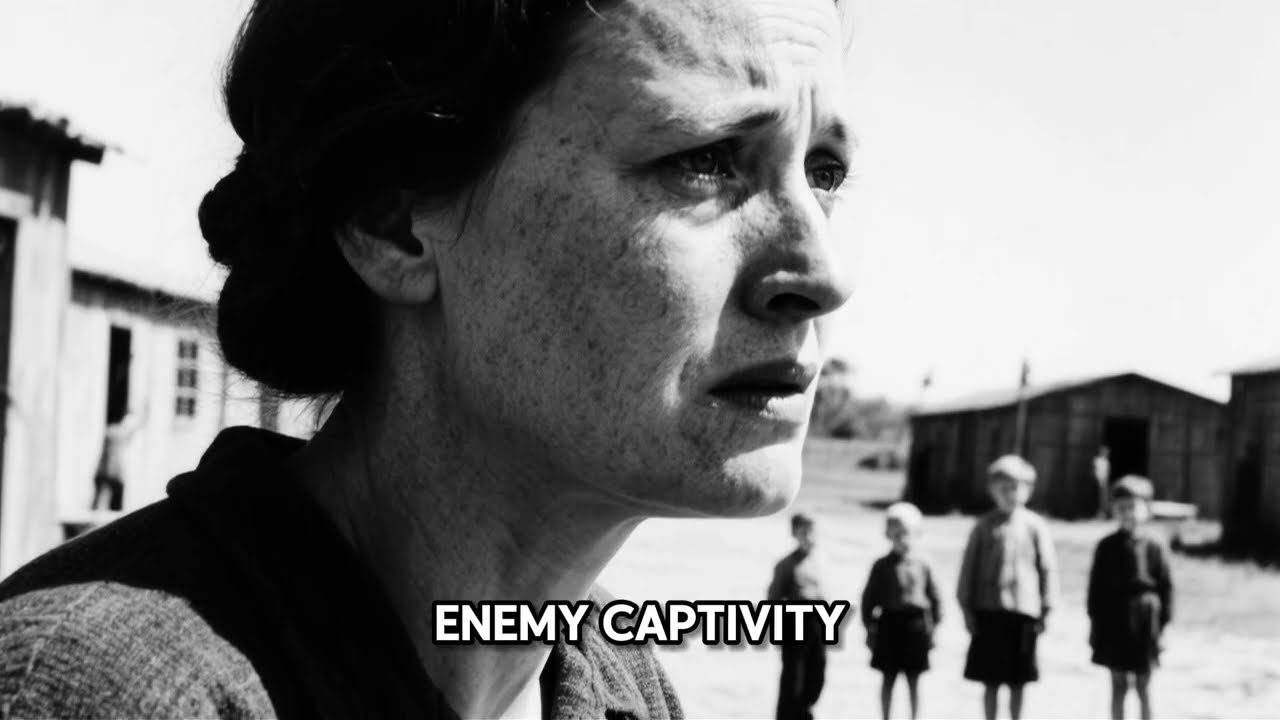

Una madre prigioniera di guerra tedesca ha visto i soldati americani portarle via i tre figli: cosa è successo due giorni dopo. NI.

Una madre prigioniera di guerra tedesca ha visto i soldati americani portarle via i tre figli: cosa è successo due giorni dopo

1) La polvere e la porta

Arizona, agosto 1945. La polvere aleggiava nell’aria fuori dal Camp Papago Park, trasformando il sole pomeridiano in una moneta di rame. Nel complesso femminile, dove le baracche si ergevano in file bianche e ordinate contro la brutale geometria del deserto di Sonora, Katherina Weber trattenne il respiro mentre due soldati americani si avvicinavano ai suoi figli. Hans, di sette anni; Greta, di cinque; Emil, di tre. I soldati usavano un tono gentile che lei non capiva, mani aperte, gesti morbidi. Il camion era fermo. I suoi figli la guardavano con occhi pieni di domande a cui non sapeva rispondere.

Salirono sul portellone posteriore con l’obbedienza di chi è spaventato. Il camion partì, trasportandoli in una tempesta di luce e polvere.

Due giorni dopo, ciò che tornò avrebbe riscritto tutto ciò che pensava di sapere sui nemici.

La storia di Katherina era iniziata sei mesi prima, nel febbraio del 1945, quando la nave che la trasportava dall’Europa attraccò nel porto di New York. Aveva trentadue anni, era vedova, madre di tre figli e non aveva mai conosciuto la pace per più di una stagione. Suo marito era caduto in Nord Africa nel 1942. Aveva lavorato come impiegata in un deposito vicino a Monaco mentre il terreno cedeva sotto un impero costruito sulla menzogna. La propaganda aveva plasmato le sue aspettative: gli americani erano vendicativi. Gli americani erano crudeli. La prigionia avrebbe significato umiliazione, fame, punizione.

Ellis Island offriva invece burocrazia: moduli in triplice copia, visite mediche, impiegati dall’aria stanca, non piena di odio. Efficienza, non vendetta.

Poi i treni verso ovest: giorni e notti attraverso un paese che sembrava impossibile nella sua intatta integrità. Città con skyline al posto delle cicatrici. Campi non attraversati da crateri. Volti che guardavano attraverso i finestrini con qualcosa di più vicino alla curiosità che all’odio. I bambini premevano la fronte contro il vetro. Hans chiese perché tutti gli edifici fossero in piedi. Katherina non aveva una risposta da dire ad alta voce.

Il Camp Papago Park si estendeva su settecento acri di deserto a nord di Tempe: originariamente costruito per i prigionieri di guerra italiani, fu ampliato per ospitare i tedeschi. Nel 1945 ospitava oltre tremila uomini e, in un piccolo complesso separato, quarantasette donne tedesche con i loro figli. La sezione femminile era stata costruita con una sorta di gentilezza riluttante: baracche più piccole adattate per le famiglie, un’aula improvvisata dove gli adolescenti insegnavano lettere e numeri ai più piccoli, una cucina dove le ricette tedesche si contendevano le razioni americane e vincevano quel tanto che bastava per essere considerate cena.

Katherina e i suoi figli furono assegnati alla Baracca 7 con altre quattro famiglie, quindici persone in uno spazio progettato per otto. La privacy svanì; lo spazio personale si ridusse a pochi centimetri. Ma c’erano letti. C’era cibo. C’era sicurezza dal fuoco che cadeva dal cielo notturno.

I bambini si adattano più velocemente di quanto il dolore permetta. Hans trovò altri ragazzi e inventò giochi in giardino, usando sassi e bastoncini per disegnare un mondo non circondato da fili metallici. Greta salì su una cassa in cucina per raggiungere il bancone e imparò a impastare il pane americano: sapore sbagliato, nutrimento giusto. Emil inseguì le lucertole finché non divennero una realtà che non valeva la pena di inseguire. Katherina osservò la loro accettazione e provò sollievo e senso di colpa in egual misura. Sopravvivere sotto la custodia del nemico era pur sempre sopravvivere. Ma cosa significava?

A luglio, il morbillo si insinuò nel complesso come un ladro. Iniziò nella Baracca 3 e si diffuse come sempre accade in spazi ristretti. Prima Hans: febbre alta come una fornace, eruzione cutanea che gli dipingeva la pelle di una crudele punteggiatura rossa. Poi Greta. Poi Emil. Il medico del campo, il Capitano Richardson, li visitò, scrisse appunti, pronunciò parole in inglese che arrivarono più come tono che come significato: monitor, fluidi, attenzione alla polmonite, encefalite. Katherina capì l’essenziale: il pericolo.

Dormiva a tratti, svegliandosi per dare acqua ai bambini accaldati, e per mettere panni freddi sulla fronte di chi non voleva rinfrescarsi. La piccola infermeria era tesa: diciassette bambini malati, tre in condizioni critiche, tre membri esausti del personale medico che facevano tutto il possibile, il che non equivaleva a tutto il necessario.

Il 3 agosto, la febbre di Emil salì a 40 gradi. Il suo respiro era un rantolo umido che fece ricordare al sangue di Katherina il funerale del fratello. Chiamò Richardson con una voce che si spezzò.

Lui arrivò. Guardò. Il suo volto cambiò.

“Questo bambino ha bisogno di essere ricoverato”, ha detto. “Servizi adeguati”.

Le parole si dissolsero nell’inglese limitato di Katherina. Capì la sua urgenza. Questo fu sufficiente. Richardson chiese l’autorizzazione d’urgenza per trasportare tre bambini tedeschi al Phoenix Memorial Hospital: Emil e, poiché la separazione sarebbe stata di per sé dannosa, anche Hans e Greta.

La richiesta si diffuse come un fulmine attraverso i fili del comando: comandante del campo, governo militare, collegamento civile. Gli obblighi di Ginevra si scontravano con la percezione pubblica: prigionieri tedeschi che ricevevano cure civili mentre i ragazzi americani continuavano a morire nel Pacifico? Dopo sei ore arrivò la risposta: autorizzati. I bambini sarebbero stati portati al Phoenix Memorial. Avrebbero ricevuto cure commisurate alle loro esigenze mediche.

Katherina non sarebbe andata con loro.

I regolamenti lo proibivano: sicurezza, responsabilità, l’impossibilità di sorvegliare un prigioniero in un ospedale civile. L’interprete – una delle donne tedesche che parlava un inglese comprensibile – traduceva mentre il mondo di Katherina svaniva. “No”, disse in tedesco. “No. Sono bambini. Hanno bisogno della loro madre.”

“Mi dispiace”, disse il dottore, e lo pensava davvero. I regolamenti erano un muro di carta e acciaio.

Alle 14:00 del 4 agosto, un’ambulanza era ferma al cancello del complesso. Due infermieri americani sollevarono Emil su una barella, le mani attente, la voce dolce per placare una paura che non potevano cancellare. Hans e Greta salirono sul veicolo, i volti accesi dalla febbre e dal terrore. Attraverso il lunotto posteriore, Hans premette il palmo della mano contro il vetro, come se potesse passare la mano attraverso di esso fino a raggiungere quella della madre. I singhiozzi di Greta si erano zittiti, il piccolo corpo tremava senza suono. Gli occhi di Emil cercarono la madre e non la trovarono.

Katherina rimase a guardare finché la polvere non cancellò la strada. Poi tornò nella Baracca 7 e rimase sdraiata a fissare tre letti vuoti. Le altre donne cercarono di confortarla con sussurri e carezze. La compassione saliva e scendeva nella stanza come un respiro. Non cambiava nulla.

2) Il reparto

Il Phoenix Memorial Hospital sorgeva pulito e bianco sul confine settentrionale della città, costruito in anni migliori, attrezzato oltre ogni immaginazione medica. Il personale era stato informato. Si erano tenute discussioni. Alcune infermiere obiettarono, a bassa voce: cittadini nemici mentre i ragazzi americani sanguinavano? Altri dicevano che un bambino è un bambino. Il direttore prese una decisione: ricovero. Trattamenti per necessità medica. Guardie di guardia. Mantenere la storia semplice e dignitosa.

I bambini furono sistemati in una stanza privata, per praticità e riservatezza. Due poliziotti militari presero delle sedie fuori dalla porta. All’interno, Mary O’Brien, cinquantatré anni, veterana con ventisette anni di esperienza infermieristica, entrò aspettandosi di risolvere tre problemi. Trovò tre bambini che chiamavano la madre in una lingua che non parlava.

Hans cercò di non piangere. A sette anni aveva deciso che gli uomini non piangevano, e si aggrappava a quella decisione anche se le lacrime gli colava dagli angoli degli occhi. Greta singhiozzava e stringeva una bambola di pezza che si stava disfacendo, un punto alla volta. Emil giaceva inerte e bruciante, il respiro corto e rumoroso, il corpo in una piccola ribellione.

O’Brien sentì qualcosa scricchiolare dentro l’armatura che l’esperienza crea. Si avvicinò per prima a Emil. Fronte: calda. Polmoni: affaticati. Pelle: eruzione cutanea come una mappa di calore. “Andiamo”, disse all’infermiera dietro di lei. “Antibiotici. Endovenosa. Panni freddi. Ossigeno. Continua a parlargli, anche se non capisce.”

Le quarantotto ore successive si ridussero a compiti svolti bene e ripetuti. La febbre di Emil scese il secondo giorno, con aria imbarazzata e lenta. Aprì gli occhi e vide in O’Brien non un nemico, ma una persona, perché questo è ciò che vedono i bambini molto piccoli, a meno che non gli venga insegnato diversamente. Hans e Greta migliorarono più rapidamente, la febbre si abbassò, le eruzioni cutanee si attenuarono in una geografia arida. La loro paura non diminuì con la temperatura. Il loro linguaggio si avvolse attorno alle preoccupazioni e si strinse forte: Mamma? Quando? Perché noi?

La sera del 6 agosto, Mary O’Brien infranse una regola che aveva imparato a rispettare. Si sedette sul bordo del letto di Greta e cantò. Non in tedesco, non ne aveva. Una vecchia ninna nanna inglese che sua madre le cantava quando il mondo era più semplice: Zitto, piccolo bambino. La melodia era una mano su un cuore spaventato. Greta non capiva le parole. Ne capiva l’intenzione. Si addormentò con la bambola rotta stretta al petto.

Al mattino, Hans si raddrizzò e disse a O’Brien in un inglese accurato: “Grazie”. Quelle parole le rimasero impresse come un giuramento.

Quella sera O’Brien andò dal pediatra. Il dottor Harold Chun, stanco della cartella clinica e coscienzioso, alzò lo sguardo. “Stanno migliorando”, disse. “Il piccolo sarà pronto per le dimissioni tra tre giorni. Gli altri prima.”

“Non è questo”, disse O’Brien. Si sedette senza chiedere. “Sono terrorizzati. Hanno bisogno della loro madre.”

«Conosci le regole», iniziò Chun.

“Conosco la medicina”, ha detto O’Brien. “Lo stress sopprime la funzione immunitaria. La paura ostacola la guarigione. Questo non è sentimentalismo. Questa è clinica”.

Chun esitò. “Anche se fossi d’accordo, l’autorizzazione…”

“Inizia la richiesta”, disse O’Brien. “Scrivi che la presenza materna è indicata dal punto di vista medico. Metti il tuo nome. Io metterò il mio.”

“Ti stai esponendo per i bambini nemici”, ha detto Chun.

“Non sono più nemici di nessuno quando sono diventati miei pazienti”, rispose O’Brien. “Ora sono solo bambini”.

Chun fissò la penna per un attimo, poi cominciò a scrivere.

Il promemoria presentava – da amministratore a collegamento militare, da comando del campo a autorità regionale – una petizione insolita che richiedeva una riflessione concreta anziché un rifiuto istintivo. Il 7 agosto, l’approvazione è tornata: Katherina Weber sarà trasportata sotto scorta al Phoenix Memorial. Durata: secondo necessità medica. Sicurezza: due guardie in ogni momento.

Il Capitano Richardson lo disse a Katherina tramite l’interprete. Lei non capì tutte le parole. Capì “domani”. Pianse. Le donne intorno a lei piansero con lei. La stanza assunse un’improvvisa assenza di gravità, come se la gravità si fosse distolta e avesse dimenticato di tornare.

Alle 8:00 dell’8 agosto, un camion trasportava Katherina verso ovest, in direzione di Phoenix. Era sveglia da quando era buio, a lavare, stirare, preparare il suo vestito da prigioniera finché il tessuto non poteva più essere lisciato. Il deserto scorreva via: punteggiatura verde come un saguaro contro infinite frasi di calore. In ospedale firmò qualcosa che non sapeva leggere, indossò un distintivo che avrebbe potuto benissimo dire “madre” e seguì un corridoio fino a una porta con due soldati seduti fuori.

Dentro, Mary O’Brien aspettava. Indicò gentilmente tre letti. Katherina smise di respirare.

Hans fu il primo a vederlo. “Mamma!” Il suo viso passò da malato a sano in un secondo. Greta iniziò a piangere così forte che le parole non riuscirono a trovare e il sollievo divenne un suono. Emil continuò a dormire. Katherina andò da lui per prima, come fanno le madri, gli posò il palmo della mano sulla fronte, sentì la freschezza benedetta, il respiro regolare. Poi aprì le braccia e raccolse i due più grandi, un nodo di arti, singhiozzi e linguaggio che non aveva bisogno di interpreti.

Mary O’Brien era sulla soglia e piangeva apertamente. Le guardie abbassarono lo sguardo, con il mento teso e gli occhi dolci.

Per tre giorni Katherina non lasciò la stanza. Dormiva su una branda, imparava la strana musica dei termini medici americani ripetendoli: febbre giù, bere, dormire, bene. Cantava ninne nanne tedesche che calmavano il corridoio. Emil mangiava meglio quando teneva in mano il cucchiaio; gli incubi di Hans cessavano; il sorriso di Greta tornava timidamente, poi più spesso, come un uccello che ricorda un percorso. O’Brien documentava tutto: temperature, appetiti, livelli di ossigeno, la curva di una guarigione che si piegava più velocemente verso la salute, guidata dalla mano di una madre.

La dottoressa Chun ha firmato la cartella clinica con una frase che contava più di ogni altra: la presenza materna è clinicamente benefica. Si consiglia di proseguire.

Il 12 agosto, dichiarò che tutti e tre erano stati ricoverati per motivi medici. Sarebbero tornati insieme al Papago Park.

Prima di andarsene, O’Brien mise una scatola tra le mani di Greta. Dentro, una bambola nuova: viso di porcellana, vestito di vera stoffa. Greta la fissò come se fosse un trucco. “Perché avevi bisogno di qualcosa di bello”, disse O’Brien. L’interprete tradusse. Greta abbracciò la bambola e poi l’infermiera. O’Brien ricambiò l’abbraccio, chinandosi sull’angolo acuto dove un tempo le regole avevano cercato di infrangere qualcosa che si rifiutava di infrangersi.

3) Il ritorno

Le notizie corrono più veloci del silenzio. La voce si diffuse nel campo: i bambini tedeschi portati in un ospedale americano; l’infermiera che insisteva perché venisse portata la madre; il permesso che scavalcava un muro che tutti davano per scontato invalicabile. La storia veniva raccontata nelle cucine, nelle file delle mense, ai posti di guardia, con piccole varianti ma con lo stesso nucleo: una regola improntata alla pietà. I prigionieri tedeschi la assorbirono come contrappeso alla propaganda. I soldati americani la considerarono la prova che disciplina e compassione possono coesistere.

A settembre, mentre gli amministratori pianificavano i programmi di rimpatrio e le navi, Katherina ricevette una lettera attraverso i canali ufficiali, scritta in un corsivo accurato e in un inglese scelto per chiarezza.

Gentile signora Weber,

Spero che questo stia bene, tu e i tuoi figli. Prendermi cura di Hans, Greta ed Emil è stata una delle esperienze più significative della mia carriera infermieristica. Mi hanno ricordato perché sono diventata infermiera: per curare e confortare. So che tornerai in Germania. Spero che tu possa trovare pace e un futuro per i tuoi figli. Di’ ad Hans di essere coraggioso in modo semplice ora, di’ a Greta di continuare a sorridere e di’ a Emil che l’infermiera Mary lo ricorderà sempre.

Cordiali saluti, Mary O’Brien, RN

Katherina tenne la lettera come se potesse rompersi. Chiese all’interprete di leggerla ancora. E ancora. Poi rispose, con le parole tedesche tradotte in inglese da una donna le cui mani tremavano mentre le scriveva.

Cara infermiera Mary,

Grazie per aver salvato i miei figli dalla paura. Grazie per averli visti prima come bambini. Mi è stato detto che gli americani erano mostri. Mi hai mostrato che le persone possono scegliere la compassione. Parlerò di te ai miei figli per tutta la vita.

Con gratitudine, Katherina Weber

Le lettere attraversarono l’Atlantico lungo le rotte postali militari, portando con sé qualcosa di più silenzioso delle scuse e più forte di una spiegazione: il riconoscimento.

Il rimpatrio iniziò a novembre. Katherina e i suoi figli sarebbero dovuti partire all’inizio di dicembre: in treno per la California, in nave per Brema, e, chissà, verso quello che sarebbe rimasto. Prima della partenza, arrivò un pacco, approvato dal comandante del campo e firmato dal personale dell’ospedale. Per Hans: un guanto da baseball e una palla, con un biglietto per giocare ai giochi americani e ricordare che i paesi possono essere nemici, ma ai bambini dovrebbe sempre essere permesso di giocare. Per Greta: nastri per capelli luminosi come l’estate, con un biglietto per una bambina coraggiosa che merita cose belle. Per Emil: un morbido orsacchiotto, con un biglietto che il paziente più piccolo si è ripreso perché sua madre era lì.

Durante il lungo viaggio di ritorno, quei doni servirono da souvenir di un mondo stranamente gentile in un’epoca in cui ciò sembrava improbabile. La nave attraccò in un paese le cui città portavano le loro ferite a cielo aperto. La famiglia Weber trovò lontani parenti vicino a Monaco, una città con meno rovine della maggior parte. Ricostruì, lentamente, come fecero milioni di persone, con mani che avevano imparato a spazzare via i vetri rotti e a portare avanti piccole vite.

Hans divenne insegnante. Nel 1968 emigrò negli Stati Uniti e portò i suoi figli a Phoenix per vedere l’ospedale dove la paura era finita e la pietà era iniziata. Greta conservava i nastri in una scatola e raccontava alla figlia la storia dell’infermiera che credeva che le bambine meritassero la bellezza, a prescindere dalle bandiere. Emil divenne pediatra a Monaco, costante ed esigente, e trovava sempre spazio nei suoi impegni per la presenza dei genitori perché sapeva cosa può fare la mano di una madre.

Mary O’Brien e Katherina scrissero lettere per trent’anni: nascite, malattie, fini, inizi, carta che attraversava i mari come se gli oceani fossero strade. Nel 1965, O’Brien girò l’Europa e fece una deviazione a Monaco. Bussò a una porta che si aprì sul passato e sul presente allo stesso tempo. Sedettero a un tavolino, due donne anziane con un ricordo condiviso che colmava l’anno più difficile del secolo. Bevevano caffè e usavano Hans come traduttore finché non fu più necessario, perché una certa comprensione vive negli sguardi, nei gesti, nel modo in cui una mano si posa su un tavolo tra le tazze.

“Hai salvato i miei figli”, disse Katherina.

“Ho chiesto che tu avessi spazio per salvarli”, disse O’Brien. “L’amore di una madre ha fatto il resto.”

“L’amore aveva bisogno di qualcuno che gli aprisse la porta”, rispose Katherina. “Tu l’hai fatto.”

Si abbracciarono e rimasero fermi un attimo più a lungo di quanto la cortesia richiedesse, due persone che avevano scelto l’umanità in un luogo che a volte dimenticava la parola.

Mary O’Brien morì nel 1982 a novant’anni. Il suo necrologio elencava i suoi decenni di attività infermieristica e il suo servizio militare. Non menzionava tre bambini tedeschi o una lettera che aveva attraversato l’oceano come una piccola barca. La sua famiglia raccontò comunque la storia al suo funerale: l’infermiera che scelse di vedere i bambini dove altri vedevano i prigionieri, che capì che la guarigione richiede più della medicina. Katherina morì nel 1987 a settantaquattro anni, circondata da figli e nipoti. Le sue ultime parole, disse Hans, furono in un inglese accurato: “Dite a Mary che ho conservato la sua lettera. Ditele che non l’ho mai dimenticata”.

La lettera, con i bordi consumati da mille letture, ora riposa sotto vetro in un piccolo museo che racconta la vita dei prigionieri di guerra in America, accanto a una fotografia scattata da una guardia che infranse una regola perché sapeva che ciò che vedeva era importante. Nella foto, Katherina è seduta tra tre letti d’ospedale; Emil dorme in grembo a lei; Hans e Greta si appoggiano a lei; un’infermiera americana è in piedi dietro di lei, con una mano sulla spalla della madre, il viso in bilico tra lacrime e sollievo.

4) Ciò che dura

Gli storici citano l’episodio quando discutono del trattamento dei prigionieri e dell’evoluzione dei protocolli di Ginevra. Allegano note a piè di pagina su promemoria e autorizzazioni e sul giorno specifico in cui un regolamento si è orientato verso la compassione. Quelle note sono utili. Non sono il punto.

Il punto vive in un reparto con pareti pallide e lenzuola pulite. Vive in un’infermiera che guardava i bambini nemici e vedeva solo bambini. Vive in un medico che scriveva “clinicamente indicato” e intendeva “necessario per l’anima”. Vive in un comandante che firmava un’autorizzazione e capiva che le regole esistono per servire le persone, non per separarle. Vive in una madre che cantava ninne nanne tedesche in un ospedale americano e ricomponeva qualcosa con il suono e la presenza.

Questo è un elogio che vale la pena fare ai professionisti americani che indossavano uniformi e si assumevano le proprie responsabilità con fermezza e grazia: al capitano Richardson, che disse “ospedale” e intendeva “speranza”; al dottor Chun, che mise il suo nome accanto a una decisione che avrebbe potuto essere criticata e scelse di fare la cosa giusta piuttosto che quella facile; alla polizia militare che fece la guardia e rese testimonianza; e soprattutto all’infermiera Mary O’Brien, che ricordò che il giuramento di guarire è più grande di qualsiasi confine.

La guerra è fatta di strategie, battaglie e discorsi. La pace si costruisce con gesti più piccoli: porte aperte, mani tese, regole piegate quel tanto che basta per far passare l’umanità. Due giorni dopo che i soldati americani avevano portato via tre bambini tedeschi alla madre, la riportarono da loro. In quel semplice capovolgimento si celava una verità così grande da durare decenni: che i nemici sono una categoria; le persone sono una realtà; e quando queste due cose si scontrano, la migliore misura della forza di una nazione è la sua capacità di misericordia.

La polvere si è depositata da tempo al Camp Papago Park. Le baracche non ci sono più; il deserto rimane. Ma a Phoenix, a Monaco, nelle case delle famiglie che raccontano ai loro figli storie di gentilezza arrivata quando meno ce lo si aspettava, qualcosa resiste: una ninna nanna nella lingua sbagliata che era esattamente quella giusta; la mano di un’infermiera sulla spalla di una madre; tre bambini che hanno imparato fin da piccoli che il bene può venire anche dalle uniformi che hanno imparato a temere.

A volte la cosa più importante che puoi fare è infrangere la regola che impedisce alle persone di essere umane le une con le altre. A volte ciò che accade due giorni dopo riscrive tutto ciò che pensavi di sapere sui tuoi nemici. E a volte, in una stanza d’ospedale dove l’aria profuma di antisettico e arance portate da un’infermiera per bambini che non le hanno mai assaggiate, una madre respira di nuovo, e il futuro volge silenzioso, deciso, verso la misericordia.

Nota: alcuni contenuti sono stati generati utilizzando strumenti di intelligenza artificiale (ChatGPT) e modificati dall’autore per motivi creativi e per adattarli a scopi di illustrazione storica.