Un generale tedesco prigioniero di guerra chiese un trattamento speciale: un generale americano gli fece sbucciare le patate. NI

Un generale tedesco prigioniero di guerra chiese un trattamento speciale: un generale americano gli fece sbucciare le patate

Parte 1 — Il generale e il coltello per patate

Mississippi, 1943.

Camp Clinton sorgeva su quello che un tempo era un terreno agricolo, disposto secondo una geometria militare: file di baracche, recinti, torri di guardia, sentieri di ghiaia battuti da migliaia di stivali. L’aria era carica di quella pesantezza del Sud che fa sembrare anche il respiro una fatica. A mezzogiorno il sole non solo splendeva, ma incombeva.

All’interno dell’ufficio di elaborazione, il maggiore generale Hinrich von Clausen era fermo come se si trovasse ancora su una piazza d’armi a Berlino.

La sua uniforme recava ancora le insegne dell’alto comando. La sua postura era rigida, il mento leggermente sollevato, gli occhi fissi in avanti: un’intera vita di abitudini prussiane plasmate nella memoria muscolare. Il grado, per un uomo come von Clausen, non era semplicemente un titolo. Era la gravità. Era un sistema attorno al quale il mondo avrebbe dovuto orbitare.

Dall’altra parte della scrivania, il generale di brigata William Bradford ascoltava senza interrompere.

Bradford aveva quarantotto anni, proveniva dal Tennessee, era un ex membro della Guardia Nazionale e aveva prestato servizio attivo. Non aveva la raffinatezza aristocratica del suo omologo tedesco. Aveva la calma e la sicurezza pratica di un uomo che aveva trascorso la sua vita adulta a risolvere problemi con qualsiasi strumento avesse a disposizione.

Von Clausen parlava un inglese preciso, il tipo di inglese che sembrava essere stato praticato in un’accademia militare per decenni.

“Ho bisogno di alloggi separati”, ha detto. “Servizio ordinato. Esenzione dal lavoro manuale, in virtù del mio status di ufficiale generale.”

Non alzò la voce. Non minacciò.

Lo disse come se stesse chiedendo una sedia per una cerimonia già programmata.

Bradford lo guardò per un lungo momento.

Non arrabbiato.

Non sono scioccato.

Sto solo misurando.

Poi Bradford fece un gesto verso la cucina visibile attraverso la finestra dell’ufficio.

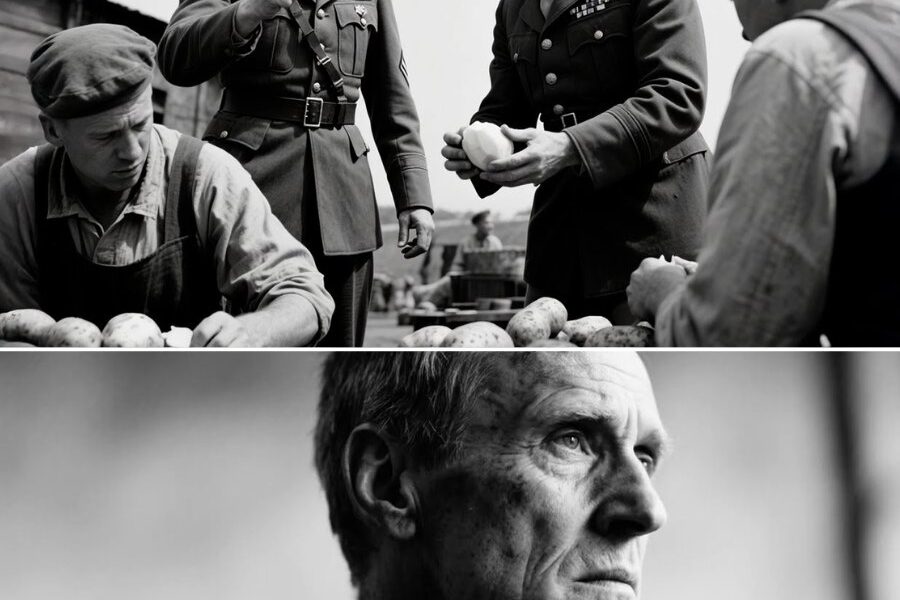

Attraverso il vetro, lunghe file di prigionieri arruolati sedevano a sbucciare patate. Secchi pieni di bucce. Mani che si muovevano a ritmo regolare. Un sergente americano camminava dietro di loro come un caposquadra.

Bradford si rivolse di nuovo a von Clausen.

“Inizierai domattina”, disse Bradford, con voce ferma e la voce lenta e strascicata. “Seicento. Porta i guanti se hai le mani delicate.”

Per un secondo la stanza rimase immobile.

Non per motivi drammatici, ma perché un certo tipo di realtà era appena stata detta ad alta voce.

Von Clausen sbatté le palpebre come se avesse sentito male.

«Sono un ufficiale generale», disse, con le labbra serrate.

L’espressione di Bradford non cambiò.

“Sei un prigioniero di guerra”, rispose Bradford. “Era un generale. Qui, tutti contribuiscono.”

Quel confronto, breve e quasi cortese, sarebbe diventato leggendario nell’amministrazione dei campi di prigionia, non perché fosse teatrale, ma per ciò che rappresentava:

Due culture militari in collisione.

Uno costruito sulla gerarchia come identità.

L’altro si basava su regole, certo, ma anche sulla convinzione ostinata che il rango non ti autorizzasse a essere trattato come una specie separata.

L’uomo che si aspettava deferenza

Il Maggior Generale von Clausen arrivò a Camp Clinton alla fine di settembre del 1943, insieme a un trasporto di ufficiali tedeschi di alto rango che venivano consolidati in strutture di sicurezza. Aveva cinquantadue anni, apparteneva all’aristocrazia prussiana, era un militare di carriera e aveva comandato grandi formazioni in Nord Africa prima di essere catturato nelle ultime caotiche settimane del crollo dell’Afrika Korps.

Si comportava come qualcuno abituato ad avere inservienti che si occupavano delle sue necessità, soldati semplici che eseguivano le sue richieste senza fare domande, ufficiali subalterni che stavano sull’attenti quando entrava in una stanza.

E non aveva torto ad aspettarsi un trattamento speciale, almeno non secondo il modo in cui molte persone interpretavano le regole.

La Convenzione di Ginevra specificava che gli ufficiali prigionieri non potevano essere costretti a lavorare.

In generale, la gerarchia tra i prigionieri doveva essere preservata.

Il trattamento di base deve essere umano.

Von Clausen aveva compreso profondamente queste disposizioni. Le aveva studiate. Conosceva il linguaggio dei diritti e delle prerogative e intendeva esercitarle appieno.

Voleva ciò che riteneva appropriato:

Separare gli alloggi dai ranghi inferiori.

Un inserviente che si occupi delle esigenze personali.

Esenzione dai dettagli del lavoro.

Accesso a razioni migliori “adeguate al suo status”.

Autorizzazione a indossare l’uniforme completa con le insegne anziché l’abbigliamento standard dei prigionieri.

In molti campi, queste richieste sarebbero state accolte in qualche modo. Molte strutture mantenevano le aree riservate agli ufficiali e mantenevano intatte le gerarchie perché era amministrativamente più semplice. Lasciate che gli ufficiali si sentano ufficiali, lasciate che i soldati semplici seguano le routine e ridurrete gli attriti.

Bradford aveva imparato qualcosa di diverso.

La filosofia di Bradford

Bradford aveva diretto Camp Clinton per diciotto mesi. In quel periodo aveva osservato schemi che non si riscontravano nei regolamenti.

Aveva visto cosa succedeva quando gli ufficiali venivano viziati: l’arroganza si inaspriva. Il risentimento cresceva. I prigionieri arruolati cominciarono a considerare il sistema dei campi come una continuazione delle stesse divisioni di classe che li avevano spinti in guerra.

Aveva visto cosa succedeva quando si manteneva una rigida gerarchia: gli uomini non riflettevano. Non si interrogavano. Aspettavano la punizione come se fosse un inconveniente temporaneo, aggrappandosi alle stesse convinzioni che li avevano condotti alla catastrofe.

Bradford non era interessato all’umiliazione fine a se stessa.

Era interessato all’ordine.

E aveva imparato che l’ordine in un campo di prigionia non si ottiene alimentando le illusioni dei prigionieri.

Ciò fu ottenuto attraverso l’equità, ovvero regole prevedibili applicate in modo coerente, e impedendo a un piccolo gruppo di trasformare il campo in una versione in miniatura del Reich.

Bradford propose quindi un compromesso che sembrava di poco conto ma che aveva importanza:

Von Clausen sarebbe stato alloggiato insieme ad altri ufficiali, non tra i soldati semplici.

Ma oltre a questo, Bradford ha chiarito la sua posizione.

Stessi orari.

Lo stesso cibo.

Stesse routine di base.

E i dettagli del lavoro, entro i limiti che Bradford considerava ragionevoli, avrebbero fatto parte della vita del campo.

Il volto di Von Clausen si tinse di rabbia.

“Questo è inaccettabile”, ha affermato. “Il mio grado mi dà diritto a un trattamento degno di un generale”.

“Rispetto il tuo grado”, rispose Bradford con tono pacato. “Ma sono responsabile di questo campo. Puoi presentare reclami tramite i canali appropriati.”

La voce di Bradford rimase calma.

“Ma mentre la burocrazia viaggia, tu vivrai secondo le regole che ti ho spiegato.”

Von Clausen lo fissò come se Bradford avesse insultato personalmente tutta la sua stirpe.

«Pretendo di parlare con il tuo superiore», scattò.

“Può richiederlo liberamente”, disse Bradford. “Nel frattempo, seicento.”

Fu in quel momento che la sfida di volontà divenne reale.

Non è un dibattito legale.

Non uno scambio diplomatico.

Un test per verificare se un uomo può sopravvivere alla perdita di status senza sprofondare nella rabbia.

Il primo mattino

La mattina seguente von Clausen non si presentò.

Rimase nella sua cuccetta, con la schiena rigida e la mascella serrata, aspettando che qualcuno si rendesse conto dell’assurdità di aspettarsi che un ufficiale generale svolgesse compiti umili.

Nel suo mondo, rifiutare non era una sfida. Era il ripristino dell’ordine. Era la correzione di un errore.

Bradford venne informato.

Bradford non si lanciò con furia.

Non fece scenate.

Questo faceva parte del suo controllo.

Invece, più tardi quella mattina si recò alla caserma di von Clausen e gli parlò come un uomo pratico parla a un altro uomo pratico, anche se quest’ultimo non crede che lui sia pratico.

“Generale”, disse Bradford, lasciando che il titolo assumesse una leggera sfumatura ironica, “qui abbiamo delle routine”.

Von Clausen guardò oltre.

Bradford continuò.

“Potete partecipare ai lavori assegnati”, ha detto, “oppure potete rimanere qui e vivere secondo regole di confinamento più severe. Non sto cercando di punirvi. Sto cercando di gestire un campo”.

Von Clausen non disse nulla.

Bradford attese un attimo, poi aggiunse la frase che chiariva la situazione:

“Puoi essere testardo finché vuoi”, ha detto Bradford. “Ma la vita in campeggio non si piegherà al tuo orgoglio.”

Bradford se n’è andato.

Von Clausen rimase.

Ma la giornata non fu più la stessa quando l’odore dei pasti si diffuse nell’accampamento. Quando capì che resistere non era eroico. Era semplicemente scomodo.

La terza mattina si recò in cucina.

Non con entusiasmo.

Con il portamento di un uomo che cammina verso la propria umiliazione.

La cucina

La cucina era una macchina industriale. Nutrire 15.000 prigionieri richiedeva logistica, routine e ripetizioni infinite.

Il supervisore della cucina, il sergente Thomas Webb, porse a von Clausen un pelapatate e un secchio come se stesse porgendo degli utensili a qualsiasi altro uomo.

“Prendi il ritmo”, disse Webb. “Mantieni le bucce sottili. Non sprecare la patata.”

Von Clausen prese una patata.

I suoi movimenti erano lenti, goffi, inefficienti.

Le sue mani, abituate a firmare ordini e a rivedere mappe, non conoscevano la memoria muscolare del lavoro ripetitivo.

Intorno a lui, decine di altri prigionieri lavoravano senza sosta, le mani si muovevano automaticamente, le conversazioni erano basse e costanti, il brusio di sottofondo di uomini che lavoravano insieme.

Alcuni lo osservavano di nascosto.

Per un generale sbucciare patate non era solo lavoro.

Si trattava di un capovolgimento dell’ordine sociale che erano stati addestrati ad accettare.

Le reazioni sono state varie.

Alcuni uomini sembravano soddisfatti: una soddisfazione silenziosa nel vedere l’autorità aristocratica ridotta.

Altri sembravano a disagio perché la gerarchia era stata inculcata in loro così profondamente che vederla sconvolta sembrava sbagliato.

Alcuni sembravano semplicemente curiosi.

E poi, lentamente, il momento passò.

Perché anche in guerra, anche nei campi, gli esseri umani normalizzano ciò che devono.

Dopo la prima ora, le mani di von Clausen cominciarono a muoversi più fluidamente.

Dopo il secondo giorno, riusciva a sbucciarsi più velocemente.

Dopo la prima settimana, riusciva a lavorare senza pensare a ogni movimento.

Ma sullo sfondo stava accadendo qualcos’altro, qualcosa che Bradford aveva previsto ma che von Clausen no.

La cucina non era solo un luogo di lavoro.

Era uno spazio di livellamento.

E livellare gli spazi cambia le persone.

Il caporale accanto a lui

Quasi tutte le mattine, von Clausen si ritrovava a lavorare accanto a un caporale di nome Franz Weber.

Weber era un contadino bavarese, arruolato nel 1940, inviato in Africa, marciò, combatté, sopravvisse. Aveva la voce rassegnata di un uomo che aveva smesso di credere alle narrazioni ufficiali, ma non aveva il linguaggio per sostituirle.

Weber parlava mentre lavorava.

Non ad alta voce.

Non che stesse cercando di provocare un generale.

Semplicemente perché la cucina era uno dei pochi luoghi della vita del campeggio in cui la conversazione sembrava naturale.

“Sai cosa c’è di strano?” disse Weber una mattina, sbucciando una patata dopo l’altra senza alzare lo sguardo. “Prima della guerra, coltivavo patate. Nutrivo la mia famiglia. Vendevo il surplus. Un lavoro onesto che non faceva male a nessuno.”

Fece una piccola risata senza umorismo.

“Poi mi hanno messo l’uniforme, mi hanno dato un fucile e mi hanno mandato in Africa a prendere terre che appartenevano ad altri.”

Fece una pausa.

“E ora sono tornato alle patate. Prigioniero in America. Sbuccio il cibo che mangio ma che non coltivo.”

“Il cerchio sembra inutile quando lo vedi intero.”

Von Clausen non rispose immediatamente.

Nella cultura militare tedesca, i ranghi inferiori non si rivolgevano ai generali in questo modo. Non esprimevano dubbi. Non filosofeggiavano sul significato della guerra.

Von Clausen alla fine propose la formulazione standard che aveva utilizzato per tutta la sua carriera.

“La guerra ha scopi che vanno oltre la comprensione individuale”, ha affermato. “I soldati sono al servizio di strategie più ampie. Si affidano alla leadership per perseguire interessi nazionali che potrebbero non essere evidenti a livello tattico”.

Weber annuì, ma il suo scetticismo era evidente.

“Forse”, ha detto Weber. “O forse abbiamo eseguito tutti gli ordini perché interrogare era pericoloso. Perché il sistema era progettato per impedire di chiedersi se gli ordini fossero sensati o meno.”

Lanciò una breve occhiata di traverso a von Clausen, poi tornò alle sue patate.

“Qui nessuno ti punisce per aver detto quello che pensi”, ha detto Weber. “Finalmente posso dirlo.”

Inspirò lentamente.

“Penso che abbiamo lottato per niente.”

Le parole rimasero sospese tra loro.

Pericoloso.

Onesto.

Il tipo di condanna che, in Germania, potrebbe distruggerti.

Von Clausen continuò a sbucciare.

Ma dentro di me qualcosa cambiò.

Non perché abbia accettato subito.

Perché aveva sentito la frase ad alta voce, pronunciata chiaramente da un uomo che un tempo avrebbe liquidato come una semplice unità in un elenco.

E una volta che senti questo tipo di dubbio, non puoi fingere che non esista.

L’approccio di Bradford non mirava a spezzare l’orgoglio di von Clausen attraverso l’umiliazione.

Lo stava costringendo a confrontarsi con realtà che non aveva mai dovuto prendere in considerazione.

Bradford osserva il cambiamento

Bradford riceveva segnalazioni dalle guardie e dai supervisori della cucina. Inoltre, visitava periodicamente la cucina personalmente.

Notò che l’efficienza del generale stava migliorando.

Notò che stava conversando.

Notò che l’hotel rigido, il guscio aristocratico, si stava gradualmente erodendo sotto l’effetto livellante del lavoro condiviso.

A novembre Bradford chiamò nuovamente von Clausen nel suo ufficio.

Von Clausen entrò aspettandosi un altro scontro.

Ma il comportamento di Bradford era cordiale. Offrì il caffè, indicò una sedia e attese che von Clausen si sedesse.

“Ho sentito parlare bene del tuo lavoro”, ha detto Bradford.

Von Clausen lo studiò, incerto se si trattasse di una presa in giro o di un sincero riconoscimento.

“Non avevo scelta”, rispose von Clausen con tono rigido. “Hai reso la resistenza impraticabile.”

“È giusto”, disse Bradford. “Ma voglio che tu capisca perché ho insistito su questo approccio.”

Bradford si sporse in avanti, ora serio.

“Posso gestire questo campo in tre modi”, ha detto. “Posso mantenere una rigida gerarchia, riservare un trattamento speciale agli ufficiali e mantenere tutti nella mentalità con cui sono arrivati”.

“Posso trattare tutti esattamente allo stesso modo, il rango non conta nulla e lasciare che il risentimento cresca in nuove direzioni.”

“Oppure posso fare qualcosa di più difficile: privilegi guadagnati con il comportamento, non con lo status passato.”

Fece una pausa.

“Ho scelto la terza.”

Von Clausen aggrottò la fronte.

“A quale scopo?” chiese.

La risposta di Bradford era il cuore della sua filosofia.

“Perché non vi terrò solo finché la guerra non finirà”, disse Bradford. “Sto cercando di aiutarvi a diventare il tipo di uomini che possono ricostruire la Germania in qualcosa di migliore di quello che avete lasciato.”

“Ciò richiede di mettere in discussione le gerarchie che hanno reso possibile questa guerra”, ha detto Bradford. “Riconoscere che l’obbedienza non è una virtù quando l’autorità è corrotta”.

Von Clausen ascoltò, combattuto.

Una parte di lui provava indignazione per essere stato rimproverato da un ufficiale nemico.

Un’altra parte, più recente e riluttante, riconobbe la scomoda verità nascosta nelle parole di Bradford.

“Pensi che sbucciare le patate insegni questo?” chiese von Clausen.

Bradford annuì una volta.

“Penso che sbucciare patate accanto a uomini che un tempo comandavi insegni l’umiltà”, ha detto. “Lavorare insieme ti fa capire che c’è dignità e intelligenza in persone che potresti non aver mai veramente visto”.

“L’esperienza cambia la prospettiva”, ha detto Bradford. “Le lezioni non lo fanno. La comodità non lo fa.”

Von Clausen fissava il suo caffè.

E per la prima volta da quando era arrivato, non si sentiva un generale trattato ingiustamente.

Si sentiva come un uomo costretto ad affrontare qualcosa che aveva evitato per tutta la sua carriera:

Se la sua obbedienza fosse stata virtù… o codardia.

Parte 2 — Il generale smette di essere un titolo

La cosa più strana dell’umiliazione è che non rimane sempre umiliante.

All’inizio, il coltello per le patate mi sembrò una punizione.

Non perché sbucciare le patate sia di per sé degradante (il cibo deve essere preparato da qualcuno), ma perché l’ intera identità di von Clausen si basava sulla convinzione che ci fossero persone che sbucciavano e persone che comandavano.

Nel mondo tedesco da cui proveniva, la gerarchia non era solo struttura. Era moralità. Era la prova del valore di un uomo.

Così, durante la prima settimana in quella cucina, si mosse come un uomo costretto a indossare la pelle sbagliata.

Le sue spalle rimasero rigide.

La sua mascella rimase serrata.

Teneva lo sguardo fisso in avanti e parlava in modo pacato, come se parlare troppo potesse rendere la situazione più reale.

Ma i campi hanno la capacità di trasformare il dramma in routine.

Dopo che il primo shock è passato, il giorno arriva comunque. Il lavoro deve ancora essere fatto. Le mani continuano a muoversi. Lo stomaco ha ancora bisogno di cibo. L’orgoglio continua a perdere argomenti contro la noia.

E alla cucina non importava chi fosse stato.

In cucina c’era una sola cosa a cui badare:

Quante patate sono state sbucciate prima di dover servire il pasto successivo?

Von Clausen imparò il ritmo.

Come inclinare il pelapatate.

Come ruotare la patata nel palmo della mano per ridurre al minimo gli sprechi.

Come mantenere la buccia sottile invece di rovinare il buon cibo.

Sulle sue mani si formò un callo, e quel callo, piccolo e insignificante, fu la prima prova fisica del suo cambiamento.

Non ideologicamente.

Non pubblicamente.

Ma in pratica.

Aveva smesso di svolgere il ruolo di status e aveva iniziato a svolgere il ruolo di survival come tutti gli altri.

Le conversazioni che non poteva evitare

Il secondo cambiamento avvenne in sordina, come spesso avviene il vero cambiamento: non come una decisione, ma come un accumulo.

In cucina non poteva fare a meno di ascoltare.

Non poteva isolarsi nel silenzio come poteva fare in una caserma ufficiali.

Il lavoro ti mette accanto alle persone.

Il lavoro ti fa sentire le loro voci.

E quando senti abbastanza voci, inizi a realizzare quante verità esistono al di fuori della tua.

I prigionieri arruolati attorno a lui non erano la massa anonima che aveva visto una volta su una mappa del comando.

Erano uomini con nomi, accenti, abitudini, storie.

Un contadino bavarese a cui mancavano i suoi campi.

Un meccanico di Colonia che parlava di motori come se fossero amici.

Un ex insegnante che usava frasi ponderate, come se credesse ancora che le parole fossero importanti.

Von Clausen aveva trascorso tutta la sua vita adulta all’interno di una gerarchia militare che teneva questi uomini a distanza.

Gli ordini sono diminuiti.

Le segnalazioni aumentarono.

Le persone al centro erano solo unità.

Ora erano accanto a lui, abbastanza vicini da sentire l’odore del caffè nel loro alito.

E parlarono.

Non sempre sulla guerra. Spesso sul cibo. Sulla casa. Sul tempo. Su cose banali che non erano banali quando eri rinchiuso dietro le recinzioni.

A volte, però, il discorso diventava più cupo.

Non erano discorsi rivoluzionari. Non erano discorsi. Non erano ideologie.

Era il tipo di schietta onestà che emerge quando gli uomini si rendono conto che il vecchio mondo che esigeva il silenzio non c’è più.

Una mattina, il caporale Franz Weber, contadino bavarese diventato soldato, disse qualcosa che rimase impresso nell’aria per molto tempo dopo aver sbucciato le patate.

“Penso che abbiamo lottato per niente.”

Von Clausen aveva risposto con la solita linea sugli interessi nazionali e sulle strategie più elevate.

Ma lo scetticismo di Weber non svanì.

Rimase lì.

E non fu solo Weber. Anche altri uomini iniziarono a esprimere critiche sommesse e discrete alla guerra, non abbastanza forti da provocare, ma abbastanza oneste da risultare pericolose se pronunciate in Germania.

Inizialmente la cosa turbò von Clausen.

Non perché non avesse avuto dubbi.

L’aveva fatto.

Ogni ufficiale di carriera ha dei dubbi. La guerra li crea naturalmente. Non si mandano uomini a morire per anni senza che a un certo punto qualcosa si torca dentro di sé.

Ma i dubbi di von Clausen erano sempre stati privati. Controllati. Avvolti dalla disciplina.

In cucina i dubbi venivano condivisi con nonchalance, come un uomo che condivide una sigaretta.

Questa era una novità.

E poiché era una novità, era destabilizzante.

L’esperimento silenzioso di Bradford

Bradford osservava la scena da lontano.

Non si pavoneggiava mai nell’accampamento come un uomo orgoglioso della propria intelligenza.

Non era nel suo stile.

Ma lui prestò attenzione.

Ascoltava i resoconti del supervisore della cucina. Ogni tanto si recava in cucina, non per fissare von Clausen come un trofeo, ma per vedere se il tono del campo stava cambiando come sperava.

Bradford aveva diretto Camp Clinton abbastanza a lungo da conoscere una dura verità:

È possibile imprigionare i corpi senza cambiare le menti.

Se tratti i prigionieri come nemici che devono essere contenuti, otterrai nemici contenuti.

Se tratti i prigionieri come esseri umani che devono vivere insieme, a volte ottieni qualcos’altro: l’adattamento.

Non conversione. Non rimorso immediato.

Ma un ammorbidimento della rigidità.

Una riduzione dell’arroganza.

Una crepa in quel tipo di certezza che rende gli uomini pericolosi.

Il rifiuto di Bradford di concedere a von Clausen uno status speciale non è stato casuale. È stato uno stress test controllato.

Il generale avrebbe continuato a sostenere l’orgoglio fino a diventare un problema?

Oppure si adatterebbe?

Resterebbe isolato e arrabbiato?

Oppure avrebbe iniziato a impegnarsi?

Von Clausen si stava adattando.

Non perché fosse d’accordo con Bradford dal punto di vista morale, almeno non ancora.

Perché la struttura del campo non gli offriva alcun posto dove nascondersi.

I gruppi di discussione

Verso la fine del 1943, Camp Clinton aveva un altro elemento che Bradford incoraggiava: i gruppi di discussione volontari.

Non erano sessioni di indottrinamento politico. Non esattamente. Gli americani erano cauti in questo genere di cose. Ma erano conversazioni strutturate, gestite da cappellani e responsabili dell’istruzione: spazi in cui i prigionieri potevano parlare di leadership, obbedienza, etica, di cosa fosse successo alla Germania e di cosa sarebbe potuto succedere dopo.

Inizialmente von Clausen li ignorò.

Pensava che fossero inutili.

Pensava che fossero tentativi americani di indebolire la determinazione tedesca.

Ma la cucina aveva già indebolito qualcos’altro: la sua certezza che la sua visione del mondo fosse l’unica.

Così una sera, spinto da una curiosità che in seguito avrebbe negato essere tale, andò a trovarlo.

Il gruppo sedeva in una stanza della caserma con sedie pieghevoli, una lavagna e un cappellano di nome Robert Hayes che parlava come un uomo abituato ad ascoltare più che a fare prediche.

L’argomento di quella sera era semplice, ma pericoloso:

Quando l’obbedienza è una virtù e quando un fallimento morale?

La domanda sembrava teorica finché non ti sei trovato a vivere in un esercito sconfitto che aveva eseguito gli ordini fino alla catastrofe.

Il cappellano non chiedeva risposte “corrette”. Chiedeva riflessione.

Un giovane ufficiale disse che l’obbedienza era necessaria perché senza di essa gli eserciti precipitavano nel caos.

Un sottufficiale più anziano ha affermato che l’obbedienza era stata usata per giustificare tutto.

Un altro uomo disse a bassa voce che non gli era mai stato permesso di mettere in discussione nulla senza paura.

Von Clausen sedeva rigido, ascoltando, resistendo all’impulso di prendere il controllo della conversazione. In Germania, quando un generale parla, gli altri ascoltano.

Qui, in questa stanza, lui era una voce tra tante.

Quando finalmente parlò, le sue parole uscirono misurate.

“Credo che i buoni soldati seguano gli ordini”, ha affermato. “La gerarchia favorisce il coordinamento. Mettere in discussione l’autorità in tempo di guerra può essere un vizio pericoloso”.

Molti uomini annuirono.

Poi un altro prigioniero, più anziano e brusco, disse: “E dove ci ha portato questa obbedienza?”

Silenzio.

Von Clausen sentì un rossore salirgli al volto, non rabbia, ma disagio.

La domanda non era un insulto.

Era uno specchio.

E von Clausen, con sua stessa sorpresa, si sentì rispondere con una frase che non avrebbe osato dire in Germania:

“Forse… gli eserciti che richiedono obbedienza cieca non dovrebbero funzionare.”

Nella stanza calò il silenzio.

Non sono scioccato.

Attento.

Von Clausen sentì il peso di ciò che aveva appena detto.

Non aveva intenzione di sembrare rivoluzionario.

Voleva sembrare pensieroso.

Ma nel contesto della tradizione militare tedesca, era rivoluzionario.

Il cappellano annuì una volta.

«Questo», disse dolcemente, «è una cosa difficile da ammettere.»

Quella notte Von Clausen non dormì facilmente.

Non perché temesse la punizione.

Perché la sua mente si stava rivoltando contro se stessa.

Non poteva più fingere che l’obbedienza fosse automaticamente nobile.

Aveva visto a cosa poteva servire la nobile obbedienza.

Il Telegramma

Nel marzo del 1944, attraverso i canali della Croce Rossa, giunse la notizia:

La madre di Von Clausen era morta.

Il telegramma era breve.

Nome, data, sepoltura.

Nessun dettaglio.

Nessuna causa.

Semplicemente il fatto.

Se n’era andata.

E lui si trovava dall’altra parte del mondo, incapace di partecipare, incapace di parlare, incapace di chiudere qualsiasi conto emotivo fosse rimasto tra loro.

Von Clausen elaborò il dolore nello stesso modo in cui elaborava ogni cosa: privatamente.

Quella sera sedeva fuori dalla caserma, fissando il tramonto sul Mississippi, con il viso rigido per il dolore represso.

Bradford ne venne a conoscenza.

Ed è qui che Bradford ha sorpreso maggiormente von Clausen.

Bradford venne personalmente.

Nessun seguito.

Nessuna prestazione.

Si sedette sulla panchina accanto al generale tedesco senza chiedere il permesso, perché a volte nel dolore non si chiede il permesso.

“Ho sentito di tua madre”, disse Bradford a bassa voce. “Mi dispiace.”

Von Clausen annuì, con la gola stretta.

Bradford non riempì il silenzio con banalità. Rimase lì solo per un momento.

Poi von Clausen, senza volerlo, parlò.

“Non approvava la mia carriera”, ha detto.

Bradford si voltò leggermente.

Von Clausen fissò la luce che si spegneva.

“Voleva che rimanessi nella tenuta di famiglia”, ha detto. “Per gestire la terra, allevare cavalli, vivere in tranquillità. Abbiamo litigato quando ho scelto l’accademia.”

Deglutì.

“Ma quando sono salito di grado… si è ammorbidita. Ne è diventata orgogliosa. Ha detto ai suoi amici che suo figlio era un generale.”

Fece una pausa, il dolore era ormai visibile.

“E ora”, disse a bassa voce, “quella nazione è distrutta. Quel servizio si è dimostrato inutile. E lei è morta senza sapere se sono sopravvissuto alla cattura.”

Bradford ascoltò.

Von Clausen serrò la mascella.

“Avrei voluto dirle”, ammise, “che forse aveva ragione”.

Bradford annuì lentamente, come se quella frase avesse toccato qualcosa anche in lui.

“Mio padre era un contadino”, ha detto Bradford. “Voleva che anche io rimanessi a casa. Mi sono arruolato nella Guardia Nazionale comunque. È morto prima di questa guerra”.

Bradford abbassò lo sguardo sulle sue mani.

“Non saprò mai cosa avrebbe pensato di questo… di me… di quello che ho fatto.”

Rimasero lì seduti in un silenzio amichevole.

Due generali nemici accomunati dallo stesso problema umano: non puoi rifare le scelte che hanno plasmato la tua vita.

Un diverso tipo di leadership

Nell’estate del 1944 accadde qualcosa di strano all’interno del Campo Clinton.

Von Clausen era diventato un leader informale tra gli ufficiali tedeschi.

Non perché lo hanno nominato gli americani.

Non perché lo pretendesse.

Perché la leadership ha la capacità di emergere in modo naturale nei gruppi che necessitano di struttura.

Ma ora il suo stile di leadership era diverso.

Meno autocratico.

Più consultivo.

Ascoltò di più.

Ha organizzato i dettagli del lavoro in modo equo.

Rappresentava le preoccupazioni dei prigionieri di fronte al personale americano senza fare capricci.

Ha facilitato le discussioni tra i prigionieri che cercavano di elaborare quanto accaduto alla Germania e cosa sarebbe potuto accadere in seguito.

Bradford se ne accorse.

Questo era il punto.

Non umiliazione.

Non una punizione.

Trasformazione.

Non improvviso, non teatrale.

Graduale.

Come il cambiamento del tempo.

Ad agosto, Bradford chiamò di nuovo von Clausen nel suo ufficio e la conversazione sembrò meno un conflitto tra nemici e più una discussione tra due amministratori su un sistema complesso.

Bradford gli chiese una cosa semplice:

“Quando sei arrivato per la prima volta”, disse Bradford, “se ti avessi dato tutto ciò che chiedevi: alloggi privati, un inserviente, esenzioni, che tipo di uomo saresti adesso?”

Von Clausen rifletté attentamente.

“Sarei lo stesso uomo”, disse infine. “Convinto ancora che il rango mi desse diritto alla differenza. Convinto ancora che la gerarchia fosse un ordine naturale.”

Lui abbassò lo sguardo.

“Non avrei imparato nulla.”

Fece una pausa, poi aggiunse qualcosa che sorprese persino lui:

“Mi hai umiliato”, ammise von Clausen. “Ma mi hai anche istruito in modi che la comodità non avrebbe mai potuto fare.”

Bradford annuì.

“Non l’ho fatto per umiliarvi”, ha detto. “L’ho fatto perché i prigionieri agiati non cambiano. E la Germania ha bisogno di uomini che sappiano cambiare”.

Von Clausen lo assorbì.

Non era d’accordo con tutto.

Ma non poteva più ignorarlo.

Perché la cucina aveva fatto ciò che le lezioni non erano mai riuscite a fare.

Lo fece stare al fianco degli uomini che un tempo comandava.

Gli fece vedere la loro dignità.

E una volta capito questo, è difficile tornare a credere di essere intrinsecamente al di sopra di loro.

Parte 3 — Il generale torna a casa senza il suo titolo

Nel 1945, la fine della guerra non era più un argomento di cui gli uomini discutevano.

Era qualcosa che sentivano nell’aria, nella certezza sempre più flebile delle trasmissioni radiofoniche tedesche, nel modo in cui arrivavano i nuovi prigionieri, che sembravano meno soldati e più persone stremate dall’inevitabilità della sconfitta.

Camp Clinton non ha festeggiato. Un campo di prigionia non festeggia. Si adatta.

Le routine rimasero. Le recinzioni rimasero. Le torri di guardia rimasero. Ma persino le guardie sembravano muoversi in modo diverso. Meno tese. Meno arrabbiate. Come uomini che sapevano che il nemico non sarebbe sbarcato in Mississippi.

All’interno del campo, i prigionieri tedeschi attendevano un futuro che non riuscivano a immaginare. Alcuni si aggrappavano all’orgoglio come a una zattera di salvataggio. Altri sprofondavano nella depressione. Altri ancora iniziarono, silenziosamente, a mettere in discussione tutto ciò che un tempo credevano incrollabile.

Tra coloro che posero domande c’era anche Hinrich von Clausen, anche se nel 1943 non avrebbe mai usato quella parola.

A quei tempi, mettere in discussione era segno di debolezza.

Ora la vedeva come qualcos’altro.

Una responsabilità.

Perché il mondo che aveva servito non c’era più.

La questione non era se la Germania avrebbe perso.

La domanda era che tipo di uomini sarebbero rimasti dopo la sconfitta.

1946 — Il treno di ritorno attraverso l’oceano

Il rimpatrio non avvenne dall’oggi al domani. Anche dopo la resa, gli Alleati avevano delle priorità: la smobilitazione, la logistica dell’occupazione, gli sfollati, il ripristino dell’ordine di base in un continente ormai distrutto.

Gli ufficiali di alto rango venivano trattati con cautela. Non per rispetto, ma perché gli ufficiali di alto rango detenevano informazioni e influenza, e l’influenza, dopo il crollo di un regime, può essere pericolosa.

Quando nel 1946 Hinrich von Clausen venne finalmente inserito nella lista per il rimpatrio, non provò alcun senso di trionfo.

Sentì qualcosa di più complicato.

Stava tornando a casa.

Ma non sapeva più cosa significasse “casa”.

Aveva lasciato la Germania come ufficiale generale e si aspettava che il mondo si inchinasse quando entrava in una stanza.

Stava tornando come un prigioniero sconfitto: più vecchio, più magro e cambiato in modi che non riusciva ancora a comprendere appieno.

La nave che attraversava l’Atlantico era diversa da quella che lo aveva portato in America.

Allora arrivò furioso.

Ora viaggiava con silenziosa riflessione.

Non perché fosse diventato rammollito.

Perché qualcosa in lui era stato spogliato del tempo, della routine e dell’effetto livellante dell’essere costretto a vivere come gli altri uomini.

Pensò alla cucina.

Di patate e bucce e del ritmo costante delle mani che si muovono.

Pensò a Weber, il contadino bavarese, che parlava della guerra come se fosse inutile.

Pensò a Bradford, il comandante americano del campo, seduto accanto a lui quando sua madre morì.

Pensò al gruppo di discussione in cui si era sentito dire qualcosa a cui non si sarebbe mai aspettato di credere:

Forse l’obbedienza cieca non è virtù.

Quei pensieri lo seguirono attraverso l’oceano come bagagli.

Germania senza scala

Quando von Clausen tornò sul suolo tedesco, la prima cosa che notò non fu l’odore di fumo o gli edifici in rovina.

Era l’assenza di certezza.

Per lui la Germania era sempre stata una gerarchia scalabile.

Gradi.

Titoli.

Istituzioni.

Ordine.

Ora la scala era andata in frantumi.

Il patrimonio della sua famiglia non gli apparteneva più in alcun modo.

I confini erano stati spostati. Le zone erano state delimitate. Le strutture militari erano state smantellate. Titoli che un tempo avevano un peso ora significavano poco o niente.

Al mondo non importava che fosse stato un generale.

Al mondo importava se riuscivi a trovare cibo, riparo, scopo.

Nella vecchia Germania, un uomo come von Clausen era destinato al comando.

Nella nuova Germania il comando era una cosa sospetta.

Lo vedeva nel modo in cui le persone lo guardavano quando sentivano il suo nome e riconoscevano il suo passato. Non paura, qualcosa di più freddo.

Attenzione.

La nuova Germania era un luogo in cui i vecchi istinti potevano farti male, perché erano parte di ciò che aveva distrutto tutto.

Per la prima volta nella sua vita, von Clausen si sentì senza vincoli.

Non esattamente impotenti.

Ma senza ormeggi.

E in quello stato, avrebbe potuto scegliere l’amarezza. Molti uomini lo fecero.

Avrebbe potuto ripiegare sulla storia che la sconfitta era ingiusta, che la Germania era stata tradita, che i “veri” soldati erano stati indeboliti dalla politica.

Quella storia era ovunque negli anni dell’immediato dopoguerra, sussurrata negli angoli, raccontata nei bar, costruita come un nuovo mito per proteggere l’orgoglio ferito.

Von Clausen lo sentì.

E per la prima volta, lui resistette.

Perché a Camp Clinton aveva imparato qualcosa che molti uomini non hanno mai imparato:

Puoi preservare il tuo orgoglio mentendo a te stesso.

Oppure puoi preservare l’umanità dicendo la verità.

L’opera che ha sostituito l’uniforme

Von Clausen trovò lavoro come insegnante.

Non perché insegnare fosse il suo sogno d’infanzia.

Perché l’insegnamento era una delle poche forme di autorità che non aveva automaticamente l’odore del militarismo.

Accettò un incarico presso una scuola che stava per essere fondata per bambini orfani e sfollati, bambini che avevano perso i genitori, la casa, l’infanzia a causa di una guerra che non avevano scelto.

La prima volta che si trovò di fronte a un’aula scolastica, provò qualcosa che non aveva mai provato sulle mappe di battaglia:

Paura.

Non la paura dei proiettili.

Paura della responsabilità.

Perché questi bambini non erano soldati.

Non si poteva ordinare loro di obbedire e chiamarlo disciplina.

Non si poteva pretendere che smettessero di rompersi.

Bisognava incontrarli lì dove si trovavano.

E lentamente, von Clausen scoprì qualcosa che sarebbe sembrato assurdo all’uomo che era nel 1943:

Insegnare era più simile a un atto di leadership che a un atto di comando.

Insegnava storia.

Etica.

Egli privilegiava il pensiero critico rispetto all’obbedienza, il mettere in discussione rispetto all’accondiscendenza.

Egli insegnava che la gerarchia è uno strumento, non una legge sacra.

Egli insegnava che i leader devono giudizio morale a coloro che guidano, non solo efficienza.

Non predicava il senso di colpa come uno slogan.

Non si è alzato in piedi e non si è dichiarato rinato.

Lui semplicemente insegnava in modo diverso.

E queste differenze erano importanti.

Perché quando insegni a una generazione di bambini a porsi delle domande, dai loro la possibilità di non ripetere gli errori dei loro genitori.

Le lettere

Von Clausen scrisse a Bradford.

Non come denuncia formale del prigioniero.

Non come un’accusa amara.

Come corrispondenza.

All’inizio, mi sembrava quasi impossibile scrivere all’uomo che aveva rifiutato le sue richieste, che lo aveva costretto al parto, che lo aveva privato di un trattamento speciale.

Ma più a lungo von Clausen visse nella Germania del dopoguerra, più si rese conto di qualcosa.

Bradford non era stato crudele.

Bradford era stato intenzionale.

E questa deliberazione aveva cambiato von Clausen in modi che non poteva negare.

Così scrisse.

Le loro lettere continuarono per decenni.

A volte erano brevi: aggiornamenti, notizie sulla salute, sul meteo, dettagli banali.

A volte erano riflessivi.

Von Clausen scrisse del crollo del vecchio mondo. Di come gli ex ufficiali lottassero con la propria identità perché, senza un grado, non sapevano chi fossero.

Bradford scrisse degli adattamenti dell’America nel dopoguerra, dei soldati che tornavano a casa, della strana quiete dopo anni di intensità.

E in queste lettere era intessuto un tema ricorrente:

Ciò che accadeva in quella cucina del Mississippi aveva importanza.

In una lettera, von Clausen scrisse qualcosa che sembrava una confessione.

“Mi hai insegnato con il metodo più semplice”, scrisse, “facendomi provare ciò che hanno provato i miei soldati”.

“Ho ordinato agli uomini di svolgere lavori che consideravo inferiori a me”, ha ammesso. “Mi aspettavo una differenza basata sul rango, piuttosto che guadagnarmi il rispetto attraverso il carattere”.

“Il vostro rifiuto di concedermi un trattamento speciale mi ha costretto a scoprire che non avevo alcuna superiorità intrinseca.”

Una condanna del genere sarebbe stata impensabile per lui nel 1943.

Ma era vero.

E il bello della verità è che una volta accettata, non puoi più non accettarla solo perché ti mette a disagio.

La visita al Mississippi

Nel 1963 von Clausen si recò nel Mississippi.

Non come prigioniero.

Come visitatore.

Voleva vedere il campeggio.

A quel punto, Camp Clinton era stato convertito ad altri usi. La macchina da guerra si era spostata e aveva riadattato i suoi spazi. Ma il terreno era sempre lo stesso.

E la memoria non ha bisogno di caserme intatte.

Quando von Clausen arrivò, Bradford lo incontrò.

Due vecchi generali, uno americano e uno tedesco, in piedi nel caldo del Mississippi, non più come nemici, ma come uomini che avevano condiviso uno strano capitolo di trasformazione.

Visitarono il parco.

Si diressero verso l’edificio della cucina.

Von Clausen si fermò sulla soglia come se stesse per entrare in una chiesa.

All’interno, lo spazio non conteneva più migliaia di patate. Ora svolgeva funzioni diverse. Ma aleggiava ancora un leggero odore di vecchio lavoro: metallo, polvere, tempo.

Von Clausen rimase lì dove era stato un tempo, con le mani che si muovevano goffamente sulle patate e l’orgoglio che gli bruciava in gola.

Si rivolse a Bradford e disse qualcosa che non aveva mai detto ad alta voce prima.

“Ti ho odiato per mesi”, ammise von Clausen, con voce sincera e un pizzico di umorismo.

Bradford sorrise.

“Sono giunto alla conclusione.”

Von Clausen continuò.

“Pensavo fossi vendicativo”, disse. “Che stessi violando le regole. Che i superiori avrebbero ignorato le tue richieste e mi avrebbero dato ciò che pretendevo.”

Bradford inclinò la testa.

“E quando non lo hanno fatto?”

Von Clausen sospirò.

“Ho cominciato a chiedermi se forse mi fossi sbagliato”, ha detto.

Si guardò intorno nella stanza.

“Se forse un trattamento speciale non fosse un diritto che meritavo”, disse, “ma un privilegio concesso da un sistema concepito per preservare il potere aristocratico”.

Bradford non si compiacque.

Non era nel suo stile.

Lui annuì semplicemente una volta, come un uomo che ha condotto un esperimento e ne ha visto il successo, ma non ha bisogno di applausi.

Lasciarono la cucina e uscirono.

Il sole stava tramontando, tingendo di arancione il campeggio.

La maggior parte delle prove fisiche erano scomparse.

Ma entrambi gli uomini portavano con sé ricordi così pesanti da far sentire quel terreno sacro.

La morte di Bradford e il funerale

Bradford morì nel 1970.

Il suo necrologio menzionava il suo servizio a Camp Clinton, ma non coglieva appieno la filosofia da lui sviluppata: l’idea che la detenzione potesse essere più di un semplice contenimento.

Che potrebbe essere istruzione.

Che se avessi gestito un campo con equità e fermezza, avresti potuto formare il tipo di uomini che sarebbero tornati a casa.

Von Clausen si recò dalla Germania al Tennessee per il funerale.

Non perché ce lo aspettassimo.

Perché era importante.

Era lì presente alla cerimonia, ormai invecchiato, parlava fluentemente l’inglese e la voce esprimeva un’emozione che la sua formazione prussiana non riusciva più a reprimere del tutto.

Lui parlò.

Non molto.

Non teatralmente.

Ma con il peso di chi aveva capito esattamente cosa aveva fatto Bradford.

“Il generale Bradford mi ha insegnato la leadership”, ha detto von Clausen, “rifiutandosi di trattarmi come un leader”.

Fece una pausa.

“Mi ha insegnato l’umiltà negandomi privilegi”, ha continuato. “Mi ha insegnato a mettere in discussione l’autorità, usandola per costringermi a vivere esperienze che mettevano in discussione i miei preconcetti”.

“Queste lezioni le ho imparate sbucciando le patate”, ha detto, e alcune persone nella stanza si sono mosse, incerte su cosa fare con una frase così strana durante un funerale.

Ma von Clausen non sorrise.

Lo pensava davvero.

“Lavorando a fianco degli uomini che un tempo comandavo”, ha detto, “ho scoperto che il grado non conta”.

“È una costruzione sociale”, disse a bassa voce. “E la vera autorità deriva dal carattere.”

Fece un passo indietro.

E nella sala, dove i presenti americani ascoltavano con gratitudine un ex nemico tedesco, si percepiva per un attimo la storia che si piegava in qualcosa di inaspettato.

La lezione che sopravvisse al campo

Oggi, l’ex sito di Camp Clinton è dotato di lapidi e registri. Indica il numero di prigionieri lì detenuti. Indica il rispetto delle convenzioni. Indica gli incarichi di lavoro.

Non racconta la storia di un generale tedesco che pretendeva un trattamento speciale e di un comandante di campo americano che lo rifiutava.

Questa storia sopravvive nelle lettere, nei frammenti di memorie, nei racconti orali dei prigionieri che hanno assistito alla trasformazione.

E sopravvive nel posto più importante:

In ciò che von Clausen divenne.

Non morì come un aristocratico che reclamava privilegi.

Ma come insegnante insisto sul fatto che l’obbedienza ha dei limiti.

Che le gerarchie debbano essere messe in discussione.

Questa leadership non consiste nell’impartire ordini dall’alto, ma nell’essere disposti a rispettare le condizioni imposte agli altri.

Bradford gli fece sbucciare le patate.

E così facendo, Bradford lo costrinse a scoprire l’essere umano al di sotto del rango.

A volte l’atto più rivoluzionario non è la violenza.

È uguaglianza.

È guardare un uomo che si aspetta che il mondo si inchini e dire, con calma:

No. Non qui.

Qui lavori come tutti gli altri.

Qui scoprirai cosa hanno vissuto tutti gli altri.

Qui diventi di nuovo una persona.

Nota: alcuni contenuti sono stati generati utilizzando strumenti di intelligenza artificiale (ChatGPT) e modificati dall’autore per motivi creativi e per adattarli a scopi di illustrazione storica.