Sie schossen seine P-51 ab – also stahl er einen deutschen Jäger und flog nach Hause. NE

Sie schossen seine P-51 ab – also stahl er einen deutschen Jäger und flog nach Hause.

2. November 1944, 15:47 Uhr. Irgendwo über der Tschechoslowakei beobachtet Leutnant Bruce Carr, wie der Öldruckmesser auf Null sinkt. Schwarzer Rauch quillt aus der Motorhaube seiner P-51 Mustang. Der Merlin-Motor heult auf: „Metall reibt an Metall.“ Vor 30 Sekunden führte er noch einen Tieffliegerangriff auf einen deutschen Flugplatz an.

„Jetzt ist er ein toter Mann, der Flakfeuer abfeuert.“ Ein Splitter einer 88-mm-Granate durchschlug den Motorraum und durchtrennte die Ölleitung. Ohne Öl wird der Rolls-Royce Merlin in etwa 90 Sekunden blockieren. Danach wird der Propeller zu einem 180-Kilo-Anker, und die P-51 verwandelt sich in ein Segelflugzeug mit den aerodynamischen Eigenschaften eines Ziegelsteins. Carr bleibt nur eine Möglichkeit: Absprung.

Er zieht das Verdeck zurück, rollt die fast abstürzende Mustang auf den Rücken und stürzt sich in den eisigen tschechoslowakischen Himmel. In 2400 Metern Höhe entfaltet sich das Seidenverdeck. Unter ihm erstreckt sich Feindesland bis zum Horizont. Er befindet sich 200 Meter hinter den deutschen Linien. Kein Funkgerät, keine Waffe außer einer .45er Pistole mit sieben Schuss, kein Essen, kein Wasser. November in Mitteleuropa.

Nachts sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Die Überlebensbedingungen sind brutal. Amerikanische Piloten, die über besetztem Gebiet abgeschossen werden, haben eine 23-prozentige Chance, der Gefangennahme zu entgehen und zu den alliierten Linien zurückzukehren. Die übrigen 77 Prozent verbringen den Rest des Krieges in Stalaglu III oder enden in namenlosen Gräbern.

Bruce Carr wird bald die Ausnahme von allen Statistiken über abgeschossene Piloten darstellen, denn in vier Tagen wird er nicht nur entkommen. Er wird eines der modernsten Jagdflugzeuge des deutschen Arsenals stehlen und damit nach Hause fliegen. Bruce Ward Carr wurde am 28. Januar 1924 in Union Springs, New York, geboren. Seine Kindheit war bis auf eine Sache unauffällig: Im Alter von 15 Jahren…

1939 lernte Bruce Carr fliegen. Das Jahr ist entscheidend. Im September 1939 marschierte Deutschland in Polen ein. Der Zweite Weltkrieg begann. Ein 15-jähriger Junge vom Bauernhof im Norden des Bundesstaates New York konnte damals nicht ahnen, dass er innerhalb von fünf Jahren über Berlin Luftkämpfe gegen die Meghan-Katastrophe austragen würde. Doch tief in ihm muss wohl gespürt haben, dass das Fliegen bald die wichtigste Fähigkeit werden würde, die ein junger Mann besitzen konnte.

Nicht in einem Militärprogramm, nicht in einer regulären Schule. Ein ortsansässiger Agrarflieger namens Earl ließ den Jungen sein Doppeldeckerflugzeug steuern. An einem Sommernachmittag war Carr vom Fliegen begeistert. Mit 16 Jahren hatte er mehr Flugerfahrung als die meisten Kadetten der US Army Air Forces. Am 3. September 1942 meldet sich Carr freiwillig zu den United States Army Air Forces. Er ist 18 Jahre alt.

Im Ausbildungsprogramm für Flugkadetten trifft er auf seinen Ausbilder, der sich als derselbe Mann entpuppt, der ihm drei Jahre zuvor das Fliegen beigebracht hat. Auch Earl hatte sich gemeldet. Er überfliegt Carrs Bewerbung, sieht die bereits absolvierten 240 Flugstunden und empfiehlt ihn für das beschleunigte Programm. Im August 1943 ist Carr bereits Flugoffizier.

Im Februar 1944 befindet er sich in England und ist dem 380. Jagdgeschwader der 363. Jagdgruppe der 9. US-Luftflotte zugeteilt. Sein erster Auftrag: die P-51 Mustang fliegen. Die P-51 gilt als das beste je gebaute propellergetriebene Jagdflugzeug. Die Zahlen sprechen für sich: Reichweite 31.650 Meilen mit Zusatztanks – genug, um Bomber von England nach Berlin und zurück zu eskortieren.

Höchstgeschwindigkeit 703 km/h in 7622 m Höhe. Dienstgipfelhöhe 12772 m. Bewaffnung: 635 M2 Browning Maschinengewehre mit insgesamt 1880 Schuss Munition. Genug Feuerkraft, um einen deutschen Bomber mit einem Zwei-Schuss-Feuerstoß zu vernichten. Bevor die P-51D in größerer Stückzahl verfügbar war, erlitten die amerikanischen Tagesangriffe katastrophale Verluste. Die Achte US-Luftflotte verlor im Oktober 1943 bei einem einzigen Einsatz über Schwinfort 60 Bomber.

Ohne Jagdschutz waren die B-7 und B-24 den Abfangjägern der Luftwaffe schutzlos ausgeliefert. Die Mustang veränderte alles. Erstmals konnten amerikanische Jäger Bomber bis zum Ziel und zurück begleiten. Deutsche Piloten nannten sie die Langnasen-Bastarde. Die Luftwaffe verlor daraufhin schneller erfahrene Piloten, als die Ausbildungsstätten sie ersetzen konnten.

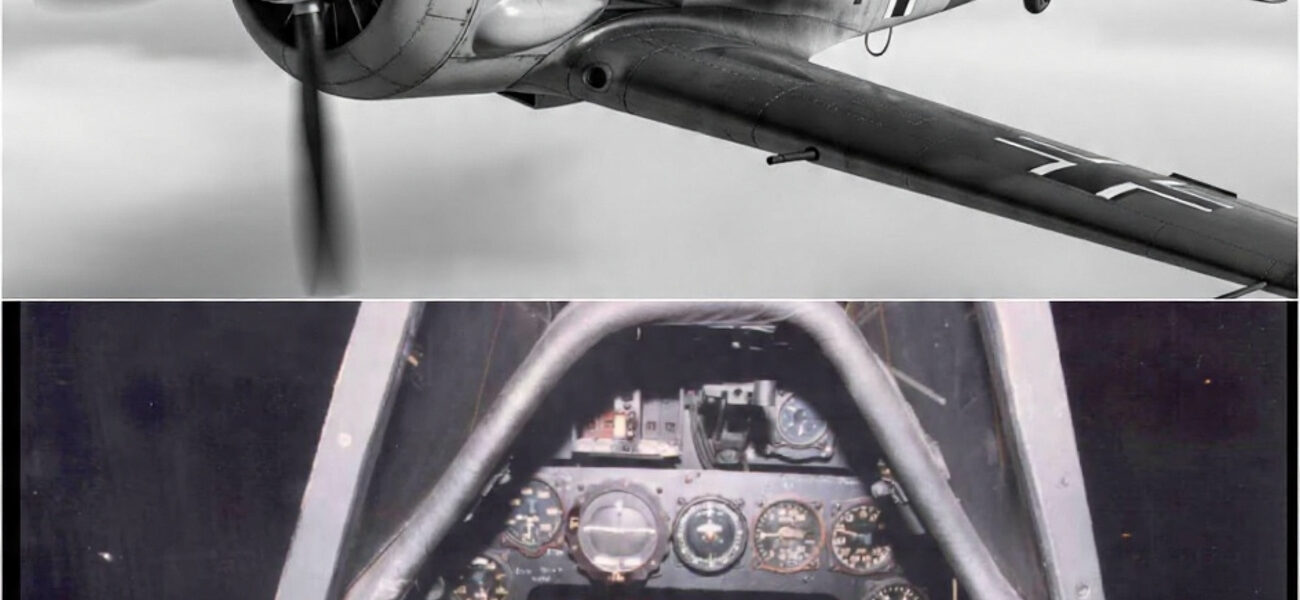

Cara verliebt sich sofort in das Flugzeug. Das Cockpit passt ihm wie angegossen. Die Steuerung reagiert präzise, die Sicht ist hervorragend, die Leistung berauschend. Er tauft seine Maschine „Engels Spielgefährtin“. Er ahnt nicht, dass er acht Monate später in einem ganz anderen Cockpit sitzen wird – einem mit deutschen Beschriftungen und einem Hakenkreuz am Heck. Am 8. März 1944 erzielt Flugoffizier Carr seinen ersten Kampfeinsatz.

Er entdeckt eine Messor Schmidt Bf 109 über Deutschland und nimmt die Verfolgung auf. Der deutsche Pilot versucht zu entkommen, indem er im Sturzflug knapp über den Baumwipfeln fliegt. Carr folgt ihm. Die Jagd erstreckt sich über 40 Meter bei Geschwindigkeiten von über 640 km/h. Beide Flugzeuge überfliegen die deutschen Wälder nur knapp. Carr feuert. Seine Kugeln verfehlen ihr Ziel. Er feuert erneut. Eine Kugel streift den linken Flügel der Bf 109.

Der deutsche Pilot gerät in Panik. Er zieht die Maschine hoch, schleudert sich heraus, ist aber zu tief. Der Fallschirm öffnet sich nicht vollständig. Der Pilot schlägt mit 96 km/h auf dem Boden auf. Die Bf 109 stürzt gegen einen Hügel. Carr kehrt zur Basis zurück und erwartet Glückwünsche. Stattdessen ruft ihn sein Kommandant ins Büro. „Carr, das war der riskanteste Flug, den ich je gesehen habe.“

Du hättest dich beinahe umgebracht, als du den Deutschen in die Bäume verfolgt hast. Du wirst versetzt. Der Abschuss zählt nicht. Genau genommen hat Carr das Flugzeug nicht abgeschossen. Der Pilot hat sich bei dem Fluchtversuch selbst getötet. Das ist das erste Anzeichen dafür, dass Bruce Carr anders denkt als andere Piloten. Wo andere Leichtsinn sehen, sieht er eine Chance.

Wo andere Grenzen sehen, sieht er Möglichkeiten. Im Mai 1944 wird Carr zur 353. Jagdstaffel der 354. Jagdgruppe, der Pioneer Mustang Group, versetzt – der ersten Einheit der US Army Air Force in Europa, die P-51 im Kampfeinsatz fliegt. Es sind die besten Mustang-Piloten des Krieges. Carr fügt sich nahtlos ein. Am 17. Juni 1944, elf Tage nach dem D-Day, erzielt Carr seinen ersten offiziellen Abschuss und teilt sich die Anerkennung für den Abschuss einer FW 190 über der Normandie.

Zwei Monate später wird er zum Leutnant befördert. Am 12. September 1944 beschießt Carrs Staffel einen deutschen Flugplatz und zerstört mehrere Junkers J88-Bomber am Boden. Auf dem Rückflug entdecken sie 30 FW 190 in 600 Metern Tiefe. Carr zögert nicht. Er stürzt sich auf sie. In den nächsten drei Minuten schießt er drei deutsche Jagdflugzeuge ab.

Als sein Flügelmann beschädigt wird, eskortiert Carr ihn bis ins eigene Gebiet zurück und verzichtet dabei auf weitere Abschüsse, um seinen Kameraden zu schützen. Dafür erhält er den Silver Star, die zweithöchste Kampfauszeichnung für Tapferkeit. Am 29. Oktober 1944 schießt Carr zwei Bf 109 über Deutschland ab. Insgesamt bestätigte Abschüsse: 7,5. Er ist nun offiziell ein Fliegerass.

Vier Tage später ist sein Glück aufgebraucht. 2. November 1944. Carr schlägt hart auf dem gefrorenen tschechoslowakischen Boden auf. Die Fallschirmlandung ist alles andere als sanft. Sein Knöchel knickt beim Aufprall um. Nicht gebrochen, aber stark verstaucht. Er sammelt den Seidenschirm ein und vergräbt ihn unter Laub. Die Deutschen werden nach ihm suchen. Sie suchen immer. Er hat vielleicht 20 Minuten, bis die Patrouillen eintreffen.

Carr weiß, dass der Flugplatz, den er beschoss, etwa 8 Kilometer nördlich liegt. Er weiß, dass die Deutschen erwarten, dass er sich nach Süden oder Westen in Richtung der alliierten Linien bewegt. Er weiß, dass sein Überleben von einer unerwarteten Handlung abhängt. Er marschiert nach Norden, direkt auf den Feind zu. Die Logik mag kontraintuitiv erscheinen, ist aber schlüssig.

Die Deutschen werden von seinem Landeplatz aus nach außen suchen, da sie davon ausgehen, dass er flieht. Sie werden nicht erwarten, dass er sich ihrem Stützpunkt nähert. Und um zu überleben, braucht er Vorräte, Essen, Wasser, vielleicht eine Waffe. Der Flugplatz bietet alles drei. Erster Tag. Carr bewegt sich durch den Wald, meidet die Straßen und reist nachts. Sein Fluganzug bietet nur wenig Wärme.

Sein Knöchel pocht bei jedem Schritt. Seit 18 Stunden hat er nichts gegessen. Zweiter Tag. Er findet einen Bach und trinkt. Das Wasser ist so kalt, dass es seinen Hals betäubt. Er entdeckt eine deutsche Patrouille in 200 Metern Entfernung und liegt zwei Stunden lang regungslos in einem Graben, während sie vorbeiziehen. Dritter Tag. Der Hunger ist nicht mehr zu ignorieren.

Carr verbrennt täglich 4.000 Kalorien allein, um sich warm zu halten. Er hat nichts gegessen. Sein Körper beginnt, Muskelgewebe abzubauen, um Energie zu gewinnen. Er trifft eine Entscheidung. Morgen wird er sich ergeben. Die Luftwaffe behandelt gefangene Piloten besser als die Wehrmacht oder die SS. Flieger haben einen Ehrenkodex. Sie respektieren ihre Kameraden, selbst die feindlichen. Carr kennt Piloten, die im Stalag Luft III gesessen haben.

Sie beschreiben es als eintönig, aber überlebbar. Drei Mahlzeiten am Tag, Pakete vom Roten Kreuz, Briefe von zu Hause. Besser als im tschechoslowakischen Wald zu verhungern. Vierter Tag, später Nachmittag. Carr erreicht den Rand des deutschen Flugfelds. Er hat sich in einem Wäldchen positioniert und überblickt den östlichen Rand. Durch die Äste kann er Hangars, Tankwagen, Flugzeuge, VW 90, hauptsächlich einige Bf 109, sehen.

Er plant, bis zum Morgen zu warten und dann mit erhobenen Händen zum Haupttor zu gehen. Doch mit Einbruch der Dunkelheit bemerkt Carr etwas. Die Revitment ist 80 Meter von seiner Position entfernt. Darin steht eine gefälschte Wolf FW 190, teilweise von Tarnnetzen verdeckt. Zwei deutsche Mechaniker arbeiten unter tragbaren Scheinwerfern an dem Flugzeug. Carr beobachtet sie.

Die Mechaniker prüfen den Kraftstoffstand. Volle Tanks. Sie lassen den Motor an. Das unverkennbare Geräusch des BMW 801-Funkgeräts ertönt. Sie drehen den Propeller, prüfen die Zündanlagen und führen eine scheinbar vollständige Vorflugkontrolle durch. Dann schalten sie den Motor ab, decken das Cockpit ab und gehen zurück zu den Haupthangars.

Die FW 190 ist startbereit. Cars Gehirn beginnt zu rechnen. Er ist noch nie ein deutsches Flugzeug geflogen. Er spricht kein Deutsch. Er hat keine Ahnung, wo die Bedienelemente sind, wie der Motor startet oder wie das Fahrwerk funktioniert, aber er kann fliegen. Er hat über 500 Kampfeinsatzstunden absolviert. Jedes Flugzeug hat einen Gashebel, einen Steuerknüppel und Seitenruderpedale.

Die Gesetze der Physik bleiben gleich, nur weil die Beschriftungen auf Deutsch sind, und er blickt auf ein vollgetanktes Kampfflugzeug ohne Wache. Der Kapitulationsplan ist hinfällig. Care wartet bis 3:00 Uhr morgens. Der Flugplatz ist still. Eine Minimalbesatzung hält Nachtwache. Keine Aktivität in der Nähe des Stützpunkts. Er bewegt sich. 80 Meter freies Gelände. Keine Deckung. Wenn ihn jemand ansieht, ist er tot.

Carr legt die Strecke in 40 Sekunden zurück. Er bleibt tief. Sein verstauchter Knöchel schmerzt bei jedem Schritt. Die FW 190 ist größer als erwartet. Spannweite 10,4 Meter. Länge 8,8 Meter. Leergewicht 3.175 Kilogramm. Fast eine Tonne schwerer als die P-51. Das Cockpit ist hoch angebracht und durch 30 mm starkes Panzerglas geschützt. Der BMW 801-Motor dominiert den Bug.

Ein luftgekühlter 14-Zylinder-Sternmotor mit 1700 PS. Die Faka Wolf FW 190 war Deutschlands wichtigstes Jagdflugzeug. Sie wurde 1941 erstmals eingesetzt und war der Spitfire so deutlich überlegen, dass die Briten eilig neue Varianten entwickelten, um überhaupt mithalten zu können. Deutsche Piloten nannten sie „Verger“, den „Schlächtervogel“. Alliierte Piloten nannten sie „Trouble“.

Das Flugzeug, in das Carr gerade eingestiegen ist, ist vermutlich eine A8-Variante, das gängigste Modell Ende 1944. Standardbewaffnung: zwei 13-mm-MG-131-Maschinengewehre in der Motorhaube und vier 20-mm-MG-151-Kanonen in den Tragflächen. Höchstgeschwindigkeit: 48 m/s. Reichweite: 500 m. Eine tödliche Maschine in den Händen eines erfahrenen Piloten. Carr ist kein erfahrener FW 190-Pilot. Er ist noch nie zuvor in einer gesessen.

Er hat noch nie eins von innen gesehen. Alles, was er über dieses Flugzeug weiß, stammt von Aufnahmen der Bordkameras, die explodierende Maschinen zeigen. Carr klettert auf den Flügel. Die Cockpithaube ist entriegelt. Er schiebt sie zurück und lässt sich ins Cockpit fallen. Das Erste, was ihm auffällt: Er kann nichts lesen. Jedes Schild, jedes Instrument, jeder Schalter ist auf Deutsch.

Das Instrumentenbrett ist eine Wand aus unleserlicher gotischer Schrift. Als Zweites fällt ihm auf, dass das Cockpit kleiner ist als das der P-51. Seine Knie drücken gegen das Instrumentenbrett. Der Steuerknüppel liegt wie von selbst in seiner rechten Hand. Der Schubhebel befindet sich links, genau wie bei amerikanischen Flugzeugen. Manche Dinge sind eben universell.

Das Auto hat noch etwa vier Stunden bis Sonnenaufgang. Er nutzt jede Minute. Er verfolgt die Verkabelung. Er identifiziert die Instrumente anhand ihrer Position. Der Geschwindigkeitsmesser befindet sich üblicherweise oben links. Der Höhenmesser oben in der Mitte, die Motorinstrumente sind rechts gruppiert. Er findet den Kraftstoffwahlschalter, die Zündschalter, die Propellersteuerung; der Anlasser ist das wichtigste Bauteil.

In der P-51 ist es ein elektrisches System. In der FW 190 hat er keine Ahnung. Rechts im Cockpit findet er einen T-förmigen Hebel mit deutscher Aufschrift. Das Wort sieht entfernt nach Anlasser aus. Er zieht daran. Nichts passiert. Er drückt ihn. Ein mechanisches Geräusch erfüllt das Cockpit. Ein Trägheitsanlasser, der sich wie ein Spielzeug aufzieht. Er lässt ihn 10, 20 Sekunden lang drehen. Dann zieht er am Hebel.

Der BMW 801 hustet, ruckelt, brüllt zum Leben. Der Lärm ist apokalyptisch. 1700 PS im Leerlauf. Klingt trotzdem wie Donner. Jeder Deutsche auf dem Flugfeld wird es hören. Der Wagen hat nur Sekunden. Er hat keine Zeit, die Landebahn zu suchen. Keine Zeit, die Bremsen, die Landeklappen oder das Funkgerät zu überprüfen. Er gibt Vollgas. Die FW 190 ruckt.

Das Heck hebt sich fast sofort. Die Maschine ist kopflastig und will unbedingt fliegen. In der Morgendämmerung steuert Carr zwischen zwei Hangars hindurch. Bodenpersonal kommt heraus, ruft und zeigt mit dem Finger. 60 mph, 70. Die Hangars rasen auf ihn zu. Bei 90 mph zieht Carr den Steuerknüppel zurück. Die FW190 schießt in die Luft und überfliegt die Hangardächer gefühlt nur um Zentimeter.

Er ist in einem gestohlenen deutschen Jagdflugzeug 200 Meter hinter den feindlichen Linien in der Luft. Jetzt kommt der schwierige Teil. Das Cockpit der FW 190 ist ein Albtraum voller unbekannter Systeme. Doch Carr löst die Probleme nacheinander. Fahrwerk. Er findet einen Hebel an der linken Konsole und zieht daran. Ein befriedigendes Klacken. Das Fahrwerk fährt ein. Das Flugzeug beschleunigt. Kompass.

Er identifiziert den Kreiselkompass. Er orientiert sich in Richtung Westsüdwest, Frankreich, auf die alliierten Linien zu. Höhe. Er steigt auf 150 Meter, überlegt es sich dann aber anders. In dieser Höhe ist er für deutsches Radar, deutsche Jagdflugzeuge und deutsche Flakbatterien sichtbar, die alles erfassen, was sich bewegt. Er sinkt auf Baumwipfelhöhe, 15 Meter über dem Boden, mit 450 km/h.

Der tschechoslowakische Wald verschwimmt unter seinen Flügeln zu einem grünen Fleck. Das ist wahnsinniges Fliegen. Ein Fehler, ein Moment der Unachtsamkeit, und er stürzt mit 480 km/h durch die Bäume. Doch in Baumkronenhöhe ist er für Radar unsichtbar. Er fliegt zu tief für Flak. Er ist zu schnell, als dass Bodentruppen ihn ins Visier nehmen könnten.

Die Tankanzeige zeigt volle Tanks an. Die FW 190 hat eine Reichweite von etwa 500 Metern. Frankreich ist 200 Meter entfernt. Er hat einen gewissen Spielraum. 45 Minuten lang fliegt Carr nach Westen. Die Sonne geht hinter ihm auf. Das Gelände wandelt sich von Wald über Ackerland zu den gezeichneten Schlachtfeldern Ostfrankreichs. Er überquert die Frontlinien, und von da an beginnen seine Probleme erst richtig.

Die alliierten Flak-Schützen sehen, was sie erwarten: Eine deutsche FW 190 fliegt im Tiefflug auf alliierte Stellungen zu. Sie eröffnen das Feuer. Leuchtspurgeschosse des Kalibers .50 treffen das Fahrzeug aus allen Richtungen. Er wird von den eigenen Reihen beschossen. Er hat kein Funkgerät, um sich zu melden, keine Möglichkeit, seine Verbündeten zu signalisieren. Die FW 190 trägt noch deutsche Hoheitszeichen.

Die schwarzen Kreuze auf den Flügeln, das Hakenkreuz am Leitwerk. Carr tut das Einzige, was er tun kann. Tiefer und schneller fliegen. Er sinkt auf sechs Meter. Im Tiefflug. Der Propellerstrahl wirbelt Staub von den Straßen unter ihm auf. Französische Zivilisten werfen sich in Gräben, während er über ihnen hinwegrast. Amerikanische Soldaten feuern mit Gewehren auf ihn. Jede Waffe in Frankreich feuert auf Bruce Carr. Später schätzt er, dass es jede einzelne war.

Während des 5-Kaliber-Sprints zu seinem Stützpunkt feuerte das einzige existierende 5-Kaliber-Maschinengewehr auf ihn. Die FW 190 wird getroffen. Er hört die Einschläge, spürt das Klappern der Flugzeuglärmklappen, doch die deutsche Konstruktion hält stand. Das Flugzeug fliegt weiter. Er erkennt den Flugplatz. A66 oder Conte, Frankreich, Heimat der 354. Jagdgruppe. Er geht in die Landeposition.

Keine Zeit für Platzrunden. Keine Zeit für Funksprüche. Die Flak hat ihn bereits im Visier. Da entdeckt er das letzte Problem: Das Fahrwerk fährt nicht aus. Er zieht am Hebel. Nichts. Er pumpt. Nichts. Er sucht nach einem Notauslöser, irgendetwas.

Das Fahrwerk der FW 190 wird hydraulisch betätigt. Ein Wahlventil regelt den Druck zum Ein- oder Ausfahren des Fahrwerks. Carr weiß das nicht. Er weiß nicht, welcher Hebel das Ventil steuert. Er weiß nicht, dass er die letzten fünf Minuten den falschen Hebel betätigt hat. Unter ihm laden die Flak-Besatzungen der 354. ihre 40-mm-B4-Kanonen.

Ein deutscher Jäger kreist über ihrem Flugfeld. Sie bereiten sich darauf vor, ihn abzuschießen. Carer trifft eine Entscheidung. Er wird auf dem Bauch landen. Er richtet sich auf das Gras neben der Hauptlandebahn aus. Er fährt die Landeklappen aus – zumindest hat er herausgefunden, wie der Hebel funktioniert – und reduziert den Schub. Die FW 190 sinkt 30 Meter, 15 Meter, 6 Meter.

Das Flugzeug schlägt mit 145 km/h im Gras auf, rutscht 275 Meter weit, wirbelt eine Staubwolke auf und kommt schleppend zum Stehen. Das Auto ist unverletzt. Innerhalb von Sekunden ist die FW 190 umzingelt. Militärpolizisten mit erhobenen Gewehren schreien den Piloten an, er solle aus dem Cockpit aussteigen. Sie erwarten einen Deutschen. Sie erwarten einen Gefangenen. Die Cockpithaube gleitet zurück.

Ein schlammbedeckter Amerikaner in einem zerrissenen Fliegeranzug klettert auf den Flügel. „Ich bin Captain Carr von diesem verdammten Geschwader.“ Niemand glaubt ihm. Er ist seit vier Tagen vermisst. Man hält ihn für tot oder gefangen, und er hat gerade eine deutsche Jagdmaschine auf ihrem Flugfeld notgelandet. Die Militärpolizei hält ihre Gewehre auf ihn gerichtet, bis ein Stabsfahrzeug eintrifft.

Oberst George Bickl, Kommandeur der 354. Jagdgruppe, steigt aus und betrachtet die Szene. Die zerstörte FW 190, der schlammbedeckte Pilot, der verdutzte Militärpolizeiwagen. Bickl fragt: „Wo zum Teufel wart ihr und was habt ihr jetzt getrieben?“ Die Geschichte verbreitet sich in den Luftstreitkräften wie ein Lauffeuer.

Der Pilot, der ein deutsches Flugzeug entführte, der einzige Amerikaner im europäischen Kriegsschauplatz, der mit einer P-51 startete und mit einer FW 190 zurückkehrte. Doch für Carr war der Krieg noch nicht vorbei. Fünf Monate später, am 2. April 1945, nahe Schwinfort, Deutschland, führt Oberleutnant Carr einen Verband von vier P-51 auf einem Aufklärungsflug. Sie befinden sich in 4.572 Metern Höhe, als Carr eine Bewegung über sich bemerkt.

Deutsche Jagdflugzeuge, mehr als er zählen kann, eine gewaltige Formation in 5.500 bis 7.600 Metern Höhe. K macht eine schnelle Schätzung: 60 Maschinen, vielleicht mehr. Bf 109 und Fw 190 gemischt. Die größte Ansammlung deutscher Jagdflugzeuge, die er je gesehen hat. Er besitzt vier P-51. Die deutsche Formation ist gewaltig. Bf 109 G10 und Fw 190 D9, die neuesten Varianten beider Flugzeugtypen.

Frische Piloten. Die Luftwaffe hatte seit Anfang 1944 vergleichsweise wenige erfahrene Piloten, aber 60 Flugzeuge sind 60 Flugzeuge. Die Standardtaktik gebietet sofortiges Ausweichen. Vier gegen 60 ist Selbstmord. Die Deutschen haben Höhenvorteil, zahlenmäßige Überlegenheit und Positionsvorteil.

In jedem Handbuch steht: „Abbrechen und melden. Die Begleitstaffeln informieren. Überleben.“ Bruce Carr hat sich nie besonders für Handbücher interessiert. Er drückt den Knopf seines Funkgeräts. Angriff. Seine Flügelmänner zögern nicht. Sie sind schon mit Carr geflogen. Sie wissen, was er kann. Sie wissen, dass Carr es ernst meint, wenn er „Angriff“ sagt.

Die vier Mustangs steigen in die deutsche Formation auf. Was folgt, ist eine der bemerkenswertesten Luftschlachten des Zweiten Weltkriegs. Die Deutschen erwarten keinen Angriff. Sie fliegen in einer lockeren Verteidigungsformation, um Treibstoff zu sparen, vermutlich um einen Bomberverband abzufangen. Vier amerikanische Jäger steigen direkt in ihre Mitte auf. Taktisch völlig sinnlos.

K nutzt die Verwirrung aus. Er schleicht sich ans Ende der Formation, positioniert sich hinter einer Bf 109 und feuert. Der deutsche Pilot sieht ihn nicht. Die Bf 109 explodiert. Der Wagen wechselt das Ziel: eine Fw 190. Drei Sekunden lang Feuer mit einer .5T-Maschinenkanone. Die Faka Wolf überschlägt sich und stürzt ab.

Die deutsche Formation beginnt sich aufzulösen. Sie wissen nicht, wie viele Amerikaner angreifen. Sie wissen nicht, woher das Feuer kommt. Carr bewegt sich durch sie hindurch wie ein Wolf durch eine Schafherde, wählt Ziele, feuert, bewegt sich. Dritter Abschuss, vierter Abschuss, fünfter Abschuss. Innerhalb von drei Minuten schießt Oberleutnant Bruce Carr fünf deutsche Flugzeuge ab.

Seine Flügelmänner erzielten zehn weitere Abschüsse. Vier amerikanische Piloten. 15 deutsche Flugzeuge zerstört. Keine amerikanischen Verluste. Als die Munition ausging, führte Carr seine Staffel zurück. Die überlebenden Deutschen, 45 an der Zahl, zerstreuten sich in der deutschen Landschaft. 9. April 1945. Bruce Carr wurde zum Hauptmann befördert. Für seinen Einsatz am 2. April wurde ihm das Distinguished Service Cross, die zweithöchste Auszeichnung nach der Medal of Honor, verliehen.

In der Begründung heißt es: „Er nahm seine persönliche Sicherheit und die überwältigende zahlenmäßige Überlegenheit und den taktischen Höhenvorteil des Feindes völlig außer Acht und führte seine Einheit zu einem direkten Angriff auf die feindlichen Streitkräfte, wobei er persönlich fünf feindliche Flugzeuge zerstörte und ein weiteres beschädigte.“

Carr wird an einem einzigen Tag zum letzten Jagdflieger-Ass im europäischen Kriegsschauplatz des Zweiten Weltkriegs. Kein amerikanischer Pilot kann ihm das Wasser reichen, bevor Deutschland kapituliert. Bis Kriegsende hat er 172 Kampfeinsätze geflogen und 14 oder 15 bestätigte Luftsiege errungen. Die Angaben variieren, hinzu kommen zahlreiche Abschüsse von Bodenzielen. Er ist 21 Jahre alt. Der Krieg endet.

Bruce Carr bleibt in Uniform. Er tritt den Acrojets bei, Amerikas erstem Kunstflugteam mit Düsenflugzeugen, und fliegt F-80 Shooting Stars. Dann geht es nach Korea, wo er mit dem 336. Jagdgeschwader 57 Kampfeinsätze in F-86 Sabres absolviert. Von 1955 bis 1956 kommandiert er das 336. Geschwader. Mit dem Rang eines Oberstleutnants auf den Schultern. Der Junge aus Union Springs, New York, führt ein Jagdgeschwader.

Dann Vietnam. Oberst Carr, inzwischen 44 Jahre alt, flog 286 Kampfeinsätze in F-100 Super Sabres. Luftnahunterstützung, Bombenangriffe, Rettungsmissionen. Dieselbe Arbeit, die er 24 Jahre zuvor in einem anderen Krieg, mit einem anderen Flugzeugtyp, verrichtet hatte. Drei Kriege, drei Flugzeuggenerationen, insgesamt 505 Kampfeinsätze im Team. Er ging 1973 in den Ruhestand.

25. April 1998, St. Cloud, Florida. Bruce Ward Carr stirbt an Prostatakrebs. Er ist 74 Jahre alt. Er wird auf dem Nationalfriedhof Arlington beigesetzt, Sektion 64, Grab 6922. Er ruht dort inmitten der Helden aller amerikanischen Kriege seit der Revolution, in Sichtweite des Grabmals des unbekannten Soldaten, gegenüber dem Lincoln Memorial auf der anderen Flussseite.

Auf dem Grabstein ist sein Dienstgrad vermerkt: Oberst der US-Luftwaffe. Er listet seine Auszeichnungen auf: Distinguished Service Cross, Silver Star, Legion of Merit, Distinguished Flying Cross mit Eichenlaub, Air Medal mit Eichenlaub, Purple Heart. Er nennt seine Einsätze: Zweiter Weltkrieg, Koreakrieg, Vietnamkrieg. Der falsche Wolf wird nicht erwähnt.

Es erwähnt nicht die vier Tage im tschechoslowakischen Wald. Es erwähnt nicht die Bauchlandung ohne Ausrüstung. Nicht die Militärpolizisten, die ihm Gewehre ins Gesicht hielten. Nicht den Kommandanten, der fragte: „Wo zum Teufel waren Sie?“ Manche Geschichten passen nicht auf Grabsteine. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Geschichte von Bruce Carr zu erzählen. Die erste ist die Legende.

Der abgeschossene Pilot, der einen deutschen Jäger von einem aktiven Flugfeld entführte, sich die Steuerung durch Ausprobieren aneignete und 320 Kilometer zurück in alliiertes Gebiet flog, während die gesamte europäische Besatzung auf ihn feuerte. Die zweite Geschichte ist dokumentiert. Der Fliegerass mit 15 Abschüssen, Träger des Silver Star, des Distinguished Service Cross, der Mann, der vier Flugzeuge gegen 60 und eins führte. Beides ist wahr. Beides ist bemerkenswert.

Doch das Entscheidende ist Folgendes: Im November 1944 befand sich ein amerikanischer Pilot allein, unbewaffnet und 200 Meter hinter den feindlichen Linien. Die rationale Wahl wäre die Kapitulation gewesen. Die sichere Wahl wäre das Aufgeben gewesen. Bruce Carr entschied sich anders. Er sah ein deutsches Jagdflugzeug mit unbekannten Instrumenten und erkannte darin kein Hindernis, sondern eine Chance.

Er stieg in ein Cockpit, das er noch nie gesehen hatte, startete einen Motor, den er noch nie bedient hatte, und flog ein Flugzeug, das er noch nie zuvor geflogen hatte. Nicht etwa aus Leichtsinn, sondern weil er sich weigerte, die Beschränkung auf das scheinbar Mögliche zu akzeptieren. Vier Monate später stand er 60 feindlichen Jägern und vier eigenen Flugzeugen gegenüber.

Er stellte dieselbe Rechnung auf: Die rationale Wahl wäre der Rückzug gewesen. Die sichere Wahl wäre das Überleben gewesen. Er entschied sich für den Angriff, und 15 deutsche Piloten kehrten nie zurück. 1997, ein Jahr vor seinem Tod, flog Oberst Carr ein letztes Mal. Das Fantasy of Flight Museum von Kermit Week in Florida hatte ihn zu einer Flugschau eingeladen. Der inzwischen 73-jährige Carr reiste in einer P-51D Mustang an; sein Flugzeug war flugtauglich.

Er flog mit 300 Knoten über die Zuschauermenge hinweg, nur 15 Meter über dem Boden. Dieselbe Methode, die er schon 50 Jahre zuvor angewendet hatte, als er mit einer gestohlenen Faka Wolf auf einem französischen Flugfeld landete, während die eigenen Leute versuchten, ihn abzuschießen. Manche Dinge ändern sich offenbar nie. Die Zuschauer sahen zu, wie ein 73-Jähriger einen Jagdflieger aus dem Zweiten Weltkrieg Manöver vorführte, die selbst halb so alte Piloten vor Herausforderungen gestellt hätten.

Loopings, Rollen, Kurven mit extremen G-Kräften, die ihn mit Kräften in den Sitz pressten, die jüngere Männer vor Erschöpfung umgehauen hätten. Nach der Landung fragte ihn jemand, was er sich da oben gedacht hatte. Er zuckte mit den Achseln. „Dasselbe wie immer. Was kann das Flugzeug leisten? Was kann ich leisten? Finden wir es heraus.“ Das ist die Geschichte von Bruce Carr. Nicht der gestohlene Kampfjet. Nicht die 15 Abschüsse.

Nicht die drei Kriege und 51 Kampfeinsätze. Die Geschichte ist viel einfacher. Sie handelt von einem Piloten, der angesichts aussichtsloser Lage fragte: „Was kann ich noch tun?“

Hinweis: Einige Inhalte wurden mithilfe von Tools für künstliche Intelligenz (ChatGPT) erstellt und vom Autor aus kreativen Gründen und zur historischen Veranschaulichung bearbeitet.