Perché i prigionieri di guerra tedeschi implorarono l’America di tenerli dopo la seconda guerra mondiale.NI.

Perché i prigionieri di guerra tedeschi implorarono l’America di tenerli dopo la seconda guerra mondiale

La misericordia ininterrotta

8 maggio 1945. Giorno della Vittoria in Europa. Dall’altra parte dell’Atlantico, le campane delle chiese suonavano a festa in trionfale armonia, i giornali sbattevano contro le porte con titoli che gridavano la resa incondizionata della Germania, e i marinai a Times Square baciavano gli sconosciuti in un fremito di gioia. A Washington, le bandiere si spiegavano come onde rosse, bianche e blu, schioccando orgogliose nella brezza. A Londra, la voce di Churchill rimbombava nelle radio, risuonando di stanchezza e vittoria. Ma a Fort Devens, nel Massachusetts, il mattino non si aprì con la festa, ma con un silenzio inquietante: un silenzio metallico che fendeva l’aria frizzante primaverile, facendo fermare gli uccelli a mezz’aria e scambiare occhiate inquiete tra le guardie. Qualcosa non andava.

Il capitano Helen Rogers, un ufficiale dallo sguardo acuto e dal passo deciso, ricevette il primo rapporto alle 6:11: “Signora, i prigionieri non si arrendono”. Alle 6:14, un altro: “Si rifiutano di disperdersi, tutti e 800”. Alle 6:17, il terzo si schiantò sulla sua scrivania come un verdetto: “Si rifiutano di tutto”. La Rogers irruppe nella piazza d’armi, con gli stivali che scricchiolavano sulla brina sotto i piedi, la bandiera americana che sventolava sopra di lei come uno stendardo di sfida. I prigionieri di guerra tedeschi erano in formazione rigida, spalle dritte, mascelle serrate, occhi fissi in avanti: un muro di silenziosa sfida sotto il sole nascente. Non si trattava di esercitazioni; questa era resistenza, il tipo di resistenza che nessun americano aveva mai visto in patria.

Salì sulla piattaforma di legno, stringendo gli ordini di rimpatrio che svolazzavano al vento. “Prigionieri di guerra”, urlò, la sua voce che penetrava il gelo. “La Germania si è arresa. La guerra è finita. Sarete rimpatriati immediatamente”. Quelle parole avrebbero dovuto frantumare la loro determinazione, scatenando applausi o lacrime. Invece, il silenzio si fece più profondo, denso e inflessibile. Ottocento paia di occhi fissavano davanti a sé, senza battere ciglio. Rogers sbatté i fogli a terra, il tonfo echeggiò come uno sparo. “Questa è una buona notizia! Tornate a casa dalle vostre famiglie”. Ma non si mossero. Nemmeno uno. Le guardie si mossero nervosamente, il cuoco si fermò a metà passo e l’intero forte trattenne il fiato.

Poi, dalla terza fila, un giovane si fece avanti: Eric Bower, un ex radiotelegrafista di Amburgo, alto e abbronzato dal lavoro in Texas. Le sue mani tremavano lungo i fianchi mentre faceva un respiro profondo e provocatorio. “Signora”, disse, con voce ferma nonostante il tremore. “Non torniamo a casa.” Rogers sbatté le palpebre. “Cosa ha detto?” Eric sollevò il mento, gli occhi scintillanti di un misto di paura e determinazione. “Non vogliamo tornare in Germania.” Mormorii si diffondevano tra i ranghi, stivali che si trascinavano, respiri che si facevano più affannosi. Eric insistette, più forte. “Vogliamo restare qui in America. Preferiremmo rimanere prigionieri che essere liberi altrove.”

La dichiarazione colpì come un fulmine. Un prigioniero di guerra tedesco che rifiutava la libertà? Che rifiutava la sua patria? Non era sfida; era disperazione. E risaliva a un anno prima, al momento in cui questi uomini toccarono per la prima volta il suolo americano, quando il loro mondo andò in frantumi sotto il peso di un’inaspettata gentilezza.

La nave Liberty era entrata cigolando in un porto sulla costa orientale, gli uomini si preparavano alla brutalità: fame, percosse, gli orrori che erano stati addestrati ad aspettarsi. Ma il primo shock non furono gli spari o i cani ringhianti; fu un odore. Aromi caldi e inebrianti di pane fresco, carne arrostita e caffè forte si diffondevano dai magazzini, mescolandosi all’aria salmastra. Diversi prigionieri di guerra deglutirono a fatica, con lo stomaco contorto. Per mesi erano sopravvissuti a croste grigie e zuppa liquida, tormentati dall’assedio della Normandia o dalle bombe incendiarie di Amburgo. Ora, l’abbondanza assalì i loro sensi.

I parlamentari americani si avvicinarono con nonchalance, con gli elmetti tirati indietro e il chewing-gum. Uno di loro disse con voce strascicata: “Benvenuti in America, ragazzi. Continuate a muovere la fila”. Le parole li sbalordirono: umane, indifferenti, prive di malizia. “Ci salutano”, sussurrò Unfried Neumann, con la voce incredula. “Abbiamo invaso mezzo mondo e loro ci salutano”. I prigionieri guardavano le gru scaricare casse piene di medicinali, carburante e razioni, mentre i soldati americani ridevano e accendevano sigarette. Le luci elettriche ronzavano, i camion erano al minimo in file perfette e le strade asfaltate si estendevano all’infinito. “Propaganda”, borbottò un caporale di Monaco. “Tutta.” Neumann annuì cupamente. “È peggio. È forte. Troppo forte”.

Quella forza disinvolta li terrorizzava più di quanto avrebbero mai potuto fare i fucili. Era spontanea, non teatrale: una silenziosa sicurezza che li spogliava completamente. Mentre procedevano, Eric guardò la bandiera americana che sventolava sopra di loro, la sua enormità lo riempiva di terrore, non di odio, ma della consapevolezza di essere entrati in una nazione troppo umana per temerla e troppo potente per disprezzarla.

A Camp Hearn, in Texas, lo shock lasciò il posto alla routine. I prigionieri di guerra si adattarono a ritmi prevedibili: lavoro, pasti, riposo. La paura allentò la presa, sostituita da un più dolce disagio. Iniziò con le guardie: ragazzi di campagna e operai arruolati per dovere, non per crudeltà. Parlarono gentilmente: “Buongiorno, ragazzi. Restate idratati; il sole del Texas vi ucciderà più velocemente di un proiettile”. I tedeschi dapprima si irrigidirono, poi annuirono goffamente. Cowboy come il soldato Jack Miller li trattavano alla pari sul lavoro. Jack, un silenzioso bracciante, porse a Eric una trivella senza dire una parola. “Riparali”, disse semplicemente. Entro la fine della settimana, Jack offrì una borraccia, un panino e dei guanti. Entro la fine del mese, lavoravano in sincronia, come ingranaggi di una macchina.

Una sera, mentre accatastava legna sotto un cielo immenso, Eric chiese: “Jack, perché sei gentile con noi? Siamo tuoi nemici”. Jack si appoggiò alla staccionata, fissando il sole che tramontava. “La guerra dice che sei il nemico”, rispose dolcemente. “Ma la fame, il dolore, il freddo… a loro non importa delle uniformi. Siete uomini. Gli uomini dovrebbero essere trattati come uomini”. Quelle parole trafissero Eric come colpi di artiglieria. Aveva visto i suoi ufficiali abbandonare i feriti e sparare ai ritardatari. La gentilezza era debolezza. Eppure, qui, uno sconosciuto scelse la decenza. Quella notte, Eric scrisse nel suo diario: “Ci hanno sconfitti non con l’odio, ma con la decenza. Più difficile da sopportare”.

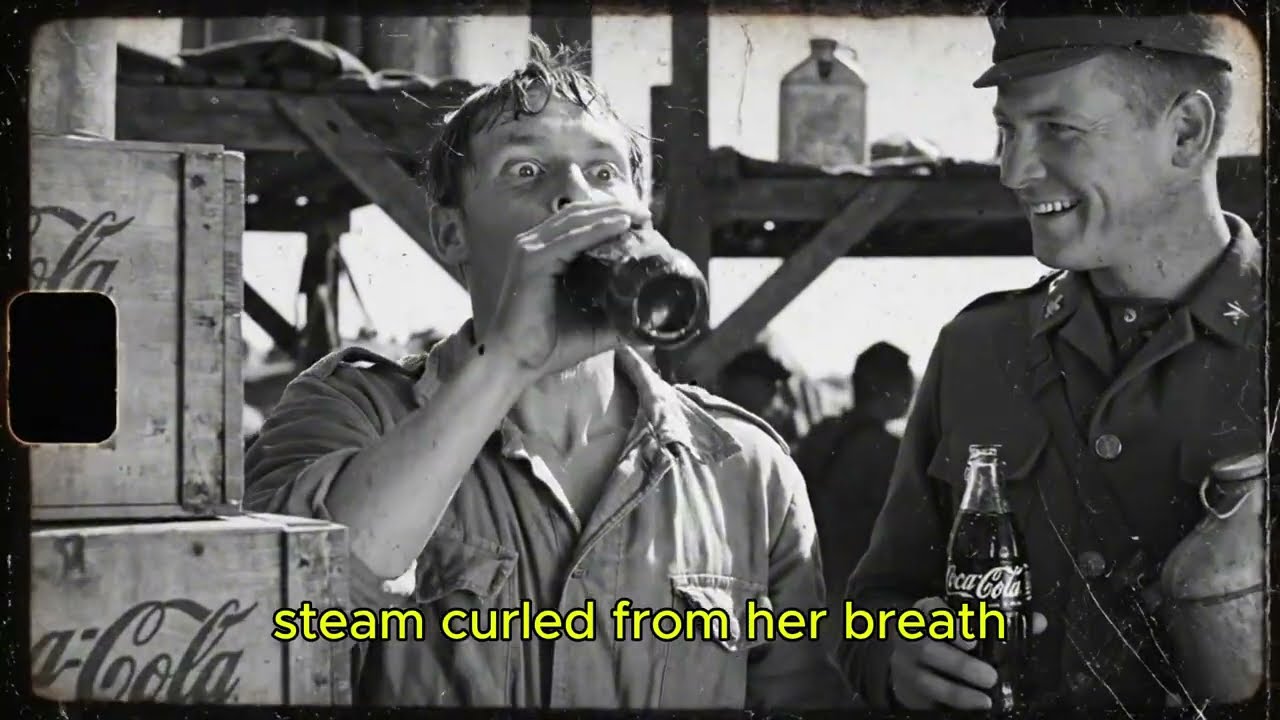

La gentilezza li circondava. Le colazioni traboccavano di pancetta, uova e caffè: un lusso per i loro standard. Il sergente Red McIntyre, il cuoco, sorrise mentre riempiva i piatti. “Mangia, figliolo. Sembra che tu non abbia più visto carne dai tempi del Kaiser”. Le mani di Eric tremavano; il sapore del cibo vero gli fece venire le lacrime agli occhi. Nessuno lo prendeva in giro. Il rancher Tom Harrison li invitava alle cene della domenica: pollo arrosto, purè di patate, torta di mele. “Ecco, è solo domenica”, disse calorosamente la signora Harrison. Un fornaio di Monaco sussurrò: “In Germania, questo è Natale”. Sorseggiarono Coca-Cola, risero delle bollicine, cavalcarono sotto la tutela dei cowboy e applaudirono goffi colpi di baseball. Quando Eric si tagliò una mano, Jack lo trascinò in infermeria. Il tenente Marcus Hayes gliela suturò delicatamente. “Tenetevi la mano”, disse. Eric lo fissò. “Siete dei giganti buoni”.

Le lettere da casa infrangevano la fragile pace. La busta di Eric portava notizie: sua madre morta di fame, la casa bombardata, il fratello disperso. Crollò dietro la caserma. Il soldato semplice Sam Whitaker, un ragazzo di campagna del Kansas, sedeva accanto a lui nella polvere. “Mi dispiace”, mormorò Sam, con una mano sulla spalla di Eric. Eric soffocò: “Perché sei gentile? Abbiamo ucciso i tuoi amici”. Sam espirò. “Le guerre dicono che sei il nemico. Ma sei un uomo. Gli uomini dovrebbero mangiare. Essere trattati bene”. La semplicità distrusse Eric. La propaganda aveva mentito; l’America incarnava l’onore.

Il dolore si trasformò in risveglio. Eric tornò al lavoro con una postura più rilassata. Quella sera scrisse: “Ci hanno mostrato che la forza è grazia”. Jack gli insegnò il baseball; Eric colpiva goffamente, ma gli applausi davano un senso di appartenenza. Wilhelm Hartman, un insegnante più anziano, disse: “L’America è strana. Ci è stato detto di odiarla, ma abbiamo imparato ad amarla”. Il lavoro li portò ad attraversare il Texas: fattorie, mulini, fiere. Videro la prosperità: strade non bombardate, fabbriche fiorenti, famiglie unite. “Una nazione si disgregò”, osservò un prigioniero di guerra. “L’altra rimase unita”.

Eric chiese a Jack: “Perché i nostri leader hanno mentito?”. Jack masticò l’erba pensieroso. “Gli uomini al potere mentono per restare al potere o per scatenare risse. Ma la verità trova sempre la sua strada.” Eric pensò alle sue perdite, poi al calore del campo. “Sì”, sussurrò. Le notti portavano conversazioni sommesse: “In Germania, i forti prendono. Qui, danno.” Uno aggiunse: “Se la Germania trattasse i prigionieri in questo modo, la storia potrebbe essere diversa.” Eric scrisse: “Qui, eravamo di nuovo umani.” La gratitudine crebbe: per il cibo, la sicurezza, il baseball, la Coca-Cola, i cowboy, i dottori, le guardie. L’America aveva conquistato i loro corpi in guerra, i loro cuori nella misericordia.

L’inverno si disgelò quando arrivarono gli ordini di rimpatrio. Il Capitano Rogers lo annunciò in mensa. Si udirono sussulti; i cucchiai tintinnarono. “No”, sussurrò qualcuno. I vassoi della colazione rimasero intatti. Rogers chiese: “Spiegatevi!”. Silenzio. Eric si alzò. “Capitano, non possiamo tornare indietro. Non alle rovine.” La voce di Rogers si addolcì. “Non è una mia scelta. Vorrei non doverlo fare.”

I camion li caricarono delicatamente. Le strette di mano si prolungarono; gli abbracci furono imbarazzanti. Eric ringraziò Sam. “Mi ricordi mio fratello”, disse Sam con la voce rotta. “Mi sembra di perderlo di nuovo.” Eric rispose: “Sono sopravvissuto grazie agli americani.” Le guardie guardarono il convoglio svanire nella polvere, con gli occhi lucidi. I rancher sollevarono i cappelli; i cuochi mormorarono rimpianti.

Sulla nave da trasporto nel porto di New York, lo skyline incombeva come una promessa. La Statua della Libertà era in silenzio mentre la nave gemeva per riprendere vita. I tedeschi erano allineati lungo le murate, con i palmi premuti sull’acciaio. Eric sussurrò alla costa che svaniva: “Sono venuto come prigioniero. Parto come testimone”. Altri pregavano o piangevano. Mentre l’orizzonte si offuscava, Eric scrisse: “La compassione è l’arma più potente. Ci ha conquistati più di qualsiasi guerra”. La nave li portò verso est, verso rovine e fame, lontano dall’umanità che li aveva rimodellati.

La più grande vittoria dell’America non fu la guerra vinta, ma la misericordia che concesse: un trionfo silenzioso che echeggiò a lungo dopo che le armi tacquero.