1971 begannen amerikanische Soldaten in Vietnam, ihre eigenen Offiziere zu töten.

22. Oktober 1971, 2:00 Uhr. Basislager Deianne, Hauptquartier der 1. Infanteriedivision. Die Luft in der Hütte ist stickig, erfüllt vom Geruch nach Segeltuch, getrocknetem Schlamm und dem metallischen Beigeschmack von Waffenöl. Das einzige Geräusch ist das leise Brummen eines Dieselgenerators in etwa 100 Metern Entfernung und das gleichmäßige Atmen schlafender Männer.

Das sind keine Männer an der Front. Es sind Unterstützungstruppen. Sie sind vor den Mörsern des Vietcong und den Hinterhalten der nordvietnamesischen Armee sicher. Zumindest sollten sie es sein. Ein Schatten huscht über das Gitter des Türrahmens. Es ist kein feindlicher Pionier. Es ist ein Mann in amerikanischer Dschungeluniform.

Er trägt kein Gewehr. In seiner rechten Hand hält er eine M26-Splittergranate. Der Sicherungsstift ist bereits gerichtet, damit sie sich leichter ziehen lässt. Er blickt nicht zu den schlafenden Soldaten in ihren Kojen. Sein Blick ist auf die abgetrennte Ecke der Unterkunft gerichtet, das halbprivate Quartier des Feldwebels.

Die Bewegung ist fließend, vertraut. Der Sicherungsstift wird gezogen. Der Löffel klirrt, als er vom Metallgehäuse abspringt. Die Zündschnur im Inneren beginnt zu brennen. Der Mann wirft die Granate nicht. Er rollt sie. Vorsichtig rollt er sie über die Sperrholzdielen, wie ein Bowler, der auf einen Spare hofft. Sie rollt unter das Feldbett in der Ecke.

Der Mann dreht sich um und geht in die feuchte Dunkelheit hinaus. Er rennt nicht. Rennen würde Aufmerksamkeit erregen. Er geht. Vier Sekunden später zerfällt der Schnaps. Die Explosion ist ohrenbetäubend. Ein scharfer Knall, der die Trommelfelle zerreißt und die Stille des Stützpunkts zerreißt. Die M26-Granate ist so konstruiert, dass sie mit über 1000 Splittern aus gezacktem Stahldraht alles in einem Radius von 15 Metern tötet. Die Dielen bersten.

Das Feldbett ist völlig zerstört. Der Feldwebel ist sofort tot, sein Körper von der Munition zerfetzt, die seine eigene Armee zu seinem Schutz eingesetzt hatte. Chaos bricht aus. Sirenen heulen. Männer greifen nach ihren Splitterschutzwesten und Gewehren, in der Annahme eines Mörserangriffs. Leuchtraketen zucken über ihnen und werfen unruhige, düstere Schatten über das Lager. Doch es kommen keine Granaten.

Von außen kommt kein Feindfeuer. Nur der rauchende Krater im Inneren der Hütte und der Geruch von Schießpulver liegen in der Luft. Im Schatten zündet sich der Mörder eine Zigarette an und reiht sich in die Formation ein, ununterscheidbar von den Männern um ihn herum. Das war kein Unfall. Das war keine Fehlfunktion. Das war eine Botschaft. 1971 kämpfte das US-Militär in Vietnam nicht nur gegen die Kommunisten. Es befand sich im Krieg mit sich selbst.

Der Vorfall in Dion war kein Einzelfall, sondern ein statistischer Beleg. 1969 meldete die Armee 96 bestätigte Sprengstoffanschläge auf Offiziere und Unteroffiziere. Bis 1970 war diese Zahl auf 209 angestiegen. 1971 erreichte sie mit 333 ihren Höchststand – und das waren nur die gemeldeten Fälle, bei denen Sprengstoff im Spiel war.

Man nannte es „Fragging“. Es wurde zur prägenden Pathologie des späten Vietnamkriegs. Es verwandelte die Befehlskette in eine Verhandlungssache. Es verwandelte Stützpunkte in Terrorzonen, in denen Offiziere mit gespannten Pistolen schliefen und Unteroffiziere sich weigerten, nachts ihre eigenen Kasernen zu patrouillieren. Es war der ultimative Zusammenbruch der militärischen Disziplin.

Das System zerfiel in seine eigenen Reihen. Um zu verstehen, warum amerikanische Soldaten begannen, ihre Anführer zu ermorden, müssen wir den Blick von der rauchenden Kneipe in Dion abwenden und uns die Karte Südvietnams von 1971 ansehen. Der Krieg hatte sich verändert. Die Großoffensiven von 1965 und 1967 waren vorbei. Die heftigen Kämpfe der Ted-Offensive von 1968 waren in Vergessenheit geraten.

Die Strategie lautete nun Vietnamisierung. Präsident Nixon hatte versprochen, die Soldaten nach Hause zu holen. Die Truppenstärke sank. 1969 befanden sich über eine halbe Million amerikanischer Soldaten im Land. Bis Ende 1971 fiel diese Zahl auf 156.000. Dies führte zu einem Paradoxon, einem fatalen. Die Vereinigten Staaten zogen sich zurück. Jeder wusste es. Auch die Politiker wussten es.

Die Generäle wussten es. Und der 19-jährige Wehrpflichtige mit Rucksack im Asia Valley wusste es auch. Es ging nicht mehr ums Gewinnen. Es ging ums Verlassen. Aber solange man noch nicht weg war, musste man kämpfen. Man musste patrouillieren. Man musste sterben. Das war der Knackpunkt, die Diskrepanz zwischen Rückzugsstrategie und Kampftaktik.

Der amerikanische Soldat von 1971 unterschied sich von dem von 1965. 1965 war die Armee größtenteils professionell, bestehend aus Berufssoldaten und Freiwilligen, die an die Mission glaubten, den Kommunismus zu bekämpfen. 1971 hingegen war die Armee eine Wehrpflichttruppe. Die Soldaten waren jünger, zynischer und eng mit der Gegenkultur in der Heimat verbunden.

Sie trugen Friedenszeichen auf ihren Helmen. Sie hörten Rockmusik, die Rebellion schrie. Sie lasen in der Zeitung „Stars and Stripes“ über die Antikriegsproteste. Sie wollten nicht die Letzten sein, die für einen Fehler starben. Für die allermeisten dieser Männer war das Ziel nicht der Sieg. Das Ziel war, so lange wie möglich aus dem Ausland zurückkehren zu können.

Es war die wichtigste Zahl in ihrem Leben: 365 Tage. Das war die Dauer ihres Einsatzes. Jeder Tag war ein Strich auf dem Kalender. Jede Patrouille barg ein Risiko für diese Zahl. Überleben war das einzige Kriterium, das zählte. Und dann war da noch das System, in dem sie gefangen waren. Das Ersatzsystem der US-Armee war individuell, nicht einheitsbezogen.

Ein Soldat trainierte nicht mit einer Einheit, wurde nicht mit einer Einheit eingesetzt und kehrte nicht mit einer Einheit zurück. Er wurde allein geschickt. Er kam allein an. Er war ein Rädchen in einer bereits laufenden Maschine. Er fühlte sich weder der Geschichte des Bataillons noch dem Ruf des Regiments verpflichtet. Seine Loyalität galt der kleinen Gruppe von Männern in seinem Zug, die versuchten, ihn am Leben zu erhalten.

Die Offiziere hingegen tickten anders. Ein Berufsoffizier, ein Offizier auf Lebenszeit, brauchte Führungserfahrung, um befördert zu werden. Er brauchte Kampferfahrung. Er brauchte Abschüsse. Er musste Aggressivität beweisen. Er war da, um Krieg zu führen. Die Wehrpflichtigen hingegen waren da, um ein Jahr zu überleben. Diese beiden Ziele standen in diametralem Gegensatz zueinander.

In den ersten Kriegsjahren wurde diese Spannung durch Disziplin und den gemeinsamen Glauben an die Sache bewältigt. 1971 war dieser Glaube verschwunden und die Disziplin am Zerfall. Die Bedingungen in den Stützpunkten im Hinterland wirkten wie ein Nährboden für diesen Zusammenbruch. Wir denken bei Vietnam oft an einen Krieg der Dschungelpatrouillen und Feuerbasen.

Doch 1971 bestand der Großteil der amerikanischen Truppen aus Unterstützungspersonal. Sie lebten in riesigen Stützpunkten wie Long Bin, Daang und Cam Bay. Das waren keine primitiven Außenposten. Es waren weitläufige Städte aus Sperrholz und Wellblech. Sie hatten Schwimmbäder, Mannschaftsclubs, Kinos und Kegelbahnen. Aber es waren Gefängnisse. Die Langeweile war erdrückend. Die Hitze unerträglich.

Tausende junger Männer, die nichts anderes zu tun hatten, als Hilfsarbeiten zu verrichten, auf ihre Einberufung zu warten und Raketenangriffe zu fürchten. In diesem Vakuum zerfiel die soziale Struktur des Militärs. Zwei Faktoren verschärften die Situation zusätzlich: Rassenkonflikte und Heroin. 1971 erreichte der Rassenkonflikt der USA Vietnam. Schwarze Soldaten, Wehrpflichtige aus Detroit, Chicago und Los Angeles, waren nicht länger bereit, den institutionellen Rassismus des Militärs hinzunehmen.

Sie sahen, wie ein weißes Offizierskorps überproportional viele schwarze Männer in den Tod schickte. Sie sahen die Konföderiertenflaggen über den Unterkünften der von den Südstaaten dominierten Einheiten wehen. Sie schufen ihre eigene Solidarität, die DAP, den Black-Power-Gruß. Sie beanspruchten ihr eigenes Territorium in den Clubs und Kasernen.

„Soul Alley“ wurde zum gängigen Begriff für den Bereich der Schwarzen auf einem Stützpunkt. Weiße Offiziere, oft in einer segregierten Gesellschaft aufgewachsen, wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Sie werteten es als Befehlsverweigerung. Sie gingen hart gegen die Schwarzen vor. Sie verlangten Haarschnitte. Sie verlangten Salutieren. Sie verteilten Disziplinarmaßnahmen wegen geringfügiger Verstöße. Sie versuchten, die strenge Disziplin der US-Armee in einem Kriegsgebiet durchzusetzen, in dem die Regeln keine Gültigkeit mehr hatten. Dann kam das Heroin.

1970 strömte hochreines weißes Heroin aus dem Goldenen Dreieck nach Südvietnam. Es hatte einen Reinheitsgrad von 95 %. Man brauchte keine Nadel, man konnte es rauchen. Es war billig: 2 Dollar für ein Fläschchen, weniger als eine Schachtel Zigaretten. Für einen Soldaten, der Todesangst hatte oder sich zu Tode langweilte, war es die ultimative Fluchtmöglichkeit.

Mitte 1971 schätzte das US-Verteidigungsministerium, dass 10 bis 15 % der amerikanischen Soldaten in Vietnam Heroin konsumierten. In einigen Einheiten lag die Zahl schätzungsweise bei bis zu 30 %. Die Befehlskette versuchte, dem Einhalt zu gebieten. Offiziere ordneten Durchsuchungen an, räumten Betten um, führten Urintests durch und verhafteten Dealer.

Hier entzündete sich die tödliche Spannung. Der Berufssoldat, der Disziplin durchsetzen wollte. Der Hauptmann, der eine Patrouille in ein als umkämpft bekanntes Gebiet befahl, obwohl der Krieg eigentlich vorbei sein sollte. Der Sergeant, der einen Soldaten beim Opiumrauchen erwischte. Sie wurden zu einer Bedrohung. Sie waren nicht länger nur lästig.

Sie stellten eine Gefahr für das Überleben und die Flucht des Soldaten dar. Und die bevorzugte Waffe war leicht verfügbar. Die Splittergranate M26 war allgegenwärtig. Sie war klein, wog etwa ein Pfund und passte in eine Cargotasche. Sie hatte keine Seriennummer, die sie einem bestimmten Soldaten zuordnete. Bei der Explosion zerstörte sie sich selbst.

Es hinterließ keine ballistischen Spuren, keine Züge auf dem Lauf, keine Fingerabdrücke, nur einen Krater und eine Leiche. Es war die perfekte Mordwaffe für ein Kriegsgebiet. Doch beim Fragging ging es nicht nur ums Töten. Es war eine Sprache. Es war eine Verhandlung mit Sprengstoff. Oft war die erste Granate nicht zum Töten gedacht. Sie war eine Warnung. Eine Nadel im Kissen des Offiziers.

Eine Tränengasgranate, die in seine Hütte geworfen wurde, während er schlief. Eine Handgranate, deren Sicherungsstift gezogen, deren Griff aber mit Klebeband fixiert war. Sie lag unter seinem Bett, sodass er beim Verschieben das Geräusch seines eigenen Todes hören würde, der sich selbst scharf machte. Die Botschaft war klar: Finger weg! Lasst uns in Ruhe! Lasst uns überleben!

Wenn der Offizier die Botschaft nicht verstand oder die Disziplin verschärfte, wäre der Griff der nächsten Handgranate nicht mit Klebeband fixiert gewesen. Betrachten wir die Mechanismen dieses Versagens genauer. Es geschah nicht über Nacht. Es begann schleichend in den Kampfeinheiten. Im Busch ist die Beziehung zwischen einem Offizier und seinen Männern eng und unmittelbar.

Ein guter Offizier, ein umsichtiger Leutnant, der auf seine erfahrenen Feldwebel hörte und keine unnötigen Risiken einging, genoss Respekt. Er wurde geschützt. Doch ein harter Hund, ein Geltungssüchtiger, ein Offizier, der seinen Zug freiwillig für gefährliche Einsätze meldete, nur um sich für eine Beförderung in Szene zu setzen – so ein Offizier hatte es 1968 vielleicht schwer, seine Männer in Bewegung zu halten. Vielleicht fiel sein Funkgerät aus.

1969 hörte er vielleicht noch eine Kugel an seinem Kopf vorbeizischen, die nicht vom Feind kam. 1971 wachte er einfach nicht mehr auf. Das Beängstigende an der Epidemie von 1971 war, dass sie sich vom Feld ins Hinterland ausbreitete. Im Dschungel konnte das sogenannte „Fragging“ als Kampfhandlung getarnt werden. Er trat auf eine Mine. Wir gerieten unter Mörserbeschuss.

Im Hinterland, hinter dem Stacheldraht einer gesicherten Basis wie Daang, gab es keine Tarnung. Es herrschte offener Krieg. Nehmen wir den Fall einer Kompanie, die in der Nähe von Chuli stationiert ist. Der Hauptmann ist ein Neuling. Er kommt in gestärkter Uniform und mit einem Regelbuch in der Hand. Er sieht Männer, die Liebesperlen tragen. Er sieht Männer, die Marihuana durch den Lauf einer Schrotflinte rauchen.

Er sieht eine Einheit, die mit dem lokalen Vietcong einen informellen Waffenstillstand geschlossen hat. „Wenn ihr nicht auf uns schießt, schießen wir auch nicht auf euch.“ Dieser Hauptmann beschließt, aufzuräumen. Er ordnet Inspektionen an. Er befiehlt Such- und Vernichtungspatrouillen in den Bergen. Er droht Kriegsgerichten wegen Drogenbesitzes. Er tut seine Pflicht. Er tut genau das, wofür ihn die Armee ausgebildet hat.

Doch die Männer sehen ihn als tödliche Bedrohung. Er bricht den Gesellschaftsvertrag von 1971. Er riskiert ihr Leben für einen Krieg, der längst aufgegeben wurde. Im Offizierskasino geht ein Raunen um. Blicke, Stille, wenn er einen Raum betritt. Die Soldaten sehen sich nicht als Mörder. Sie sehen sich in Notwehr.

Die Logik ist verdreht, aber für sie ist sie unumstößlich. Wenn dieser Mann uns weiterhin losschickt, werden wir sterben. Wenn wir ihn töten, überleben wir. Es geht um ihn oder uns. Die Statistiken des Generalstaatsanwalts zeichnen ein erschreckendes Bild davon, wer ins Visier genommen wurde. Über 80 % der Opfer waren Offiziere oder Unteroffiziere. Die meisten waren Leutnants und Oberfeldwebel.

Es waren die Männer, die den größten direkten Einfluss auf den Alltag der Truppen hatten. Auch der Zeitpunkt der Angriffe war aufschlussreich. Die meisten dieser Angriffe ereigneten sich nachts. Die Dunkelheit war dabei unerlässlich, doch sie fanden überproportional häufig nach dem Zahltag und nach dem Ende der Patrouille einer Einheit statt. Es handelte sich um Gelegenheitsverbrechen, die durch den Einfluss von Alkohol und Drogen noch verstärkt wurden.

Zu behaupten, es seien nur Drogen gewesen, verkennt das systemische Versagen. Die US-Armee in Vietnam war auf Abnutzungskrieg ausgelegt. Sie war eine gigantische Industriemaschine, die den Feind zermürben sollte. Sie basierte auf dem ständigen Nachschub an Soldaten und Verwundeten. Als der Zweck dieser Maschine wegfiel, als der Sieg nicht mehr in greifbarer Nähe war, lief sie zwar weiter, doch ihre einzelnen Teile begannen zu rebellieren.

Der sogenannte „Shake-and-Bake Sergeant“ wurde zum Ziel dieses Hasses. Gemeint waren Unteroffiziere, die in den USA ein beschleunigtes Ausbildungsprogramm absolvierten. Ein einfacher Soldat konnte in weniger als sechs Monaten zum Sergeant (E5) aufsteigen. Er kam mit Streifen auf dem Ärmel nach Vietnam, aber ohne jegliche Kampferfahrung.

Er war den einfachen Soldaten zwar technisch überlegen, aber erfahrungsmäßig unterlegen. Man setzte ihn unter das Kommando von Männern, die seit acht Monaten an vorderster Front marschierten. Männer, die das Klicken der AK-47-Sicherung im Bambuswald kannten. Wenn ein Feldwebel, der sich mit Waffengewalt auskannte, Befehle erteilte, die dem Überlebensinstinkt der Gruppe widersprachen, wurde er nicht nur ignoriert, sondern geächtet.

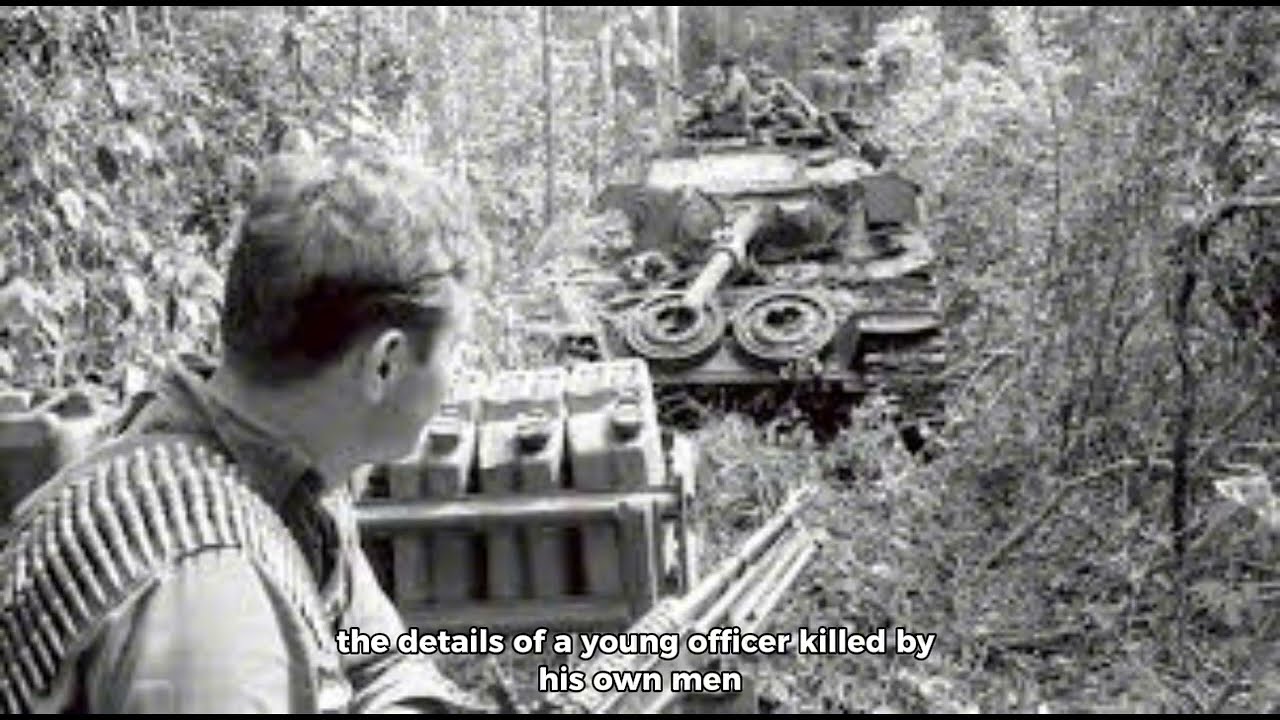

Der Begriff „Fragging“ tauchte erstmals im Januar 1971 in der New York Times auf. Das schockierte die amerikanische Öffentlichkeit. Sie war es gewohnt, von den Gemetzeln des Feindes zu lesen. Sie war nicht darauf vorbereitet, von den Gemetzeln in den eigenen Reihen zu lesen. Senator Mike Mansfield sprach im April 1971 vor dem Kongress.

Er verlas die Details über einen jungen Offizier, der von seinen eigenen Männern getötet worden war. Der Schock bestand nicht nur im Tod selbst. Es war der Zusammenbruch des amerikanischen Ideals des Bürgersoldaten. Aus der Kameradschaft war eine Verschwörerbande geworden. Kehren wir zum Kern der Sache zurück, zur konkreten Natur dieser Angst. Stellen Sie sich vor, Sie wären Leutnant im Jahr 1971.

Du bist 23 Jahre alt. Du wohnst in einer Hütte mit Sandsackwänden. Du kennst die Statistiken. Du weißt, dass ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist. In manchen Einheiten haben die Soldaten ihr Geld eingesteckt. 500 Dollar, 1000 Dollar für denjenigen, der die Kompanie bestochen hat. Du schläfst nicht mehr jede Nacht im selben Bett. Du änderst deine Gewohnheiten.

Nach Einbruch der Dunkelheit geht man nicht in die Nähe der Latrinen. Man begegnet den eigenen Leuten mit demselben misstrauischen Argwohn wie den Dorfbewohnern in den Weilern. Man ist ein Besatzer im eigenen Lager. Diese Paranoia lähmte die Einsatzfähigkeit der Armee. Offiziere erteilten keine Befehle mehr, von denen sie wussten, dass sie unpopulär sein würden. Sie verhandelten. „Wenn ihr diese Patrouille antretet, machen wir am zweiten Kontrollpunkt eine längere Pause.“

Wir werden nicht bis zum Bergrücken vordringen. Das war das Phänomen der Suche und des Ausweichens. Die Einheiten verließen den Stützpunkt, gingen tausend Meter in den Dschungel hinein, suchten sich einen abgelegenen Platz und blieben dort. Sie funkten falsche Koordinaten durch. Sie forderten Artillerieangriffe auf unbewohnte Hügel an, um den Anschein von Kämpfen zu erwecken.

Sie warteten den Tag ab und kehrten dann zur Basis zurück. Die Befehlskette wusste davon, aber was konnten sie tun? Wenn sie zu viel Druck ausübten, würden die Granaten fallen. 1971 war die Militärjustiz überlastet. Die Untersuchung eines solchen Vorfalls war ein Albtraum. Der Tatort wurde durch die Waffe selbst zerstört. Alle Zeugen waren Mittäter.

Der Ehrenkodex des Schweigens unter den Mannschaften war nahezu undurchdringlich. Ich habe nichts gesehen. Ich habe geschlafen. Es muss ein Pionier gewesen sein. Selbst wenn Verdächtige ermittelt wurden, waren Verurteilungen schwer zu erreichen. Die Beweislage war spekulativ, und die Armee fürchtete die Öffentlichkeit. Ein aufsehenerregender Prozess würde das Problem nur noch deutlicher machen.

Oft bestand die Lösung einfach darin, die Unruhestifter zu versetzen oder zu entlassen, sie außer Landes zu bringen und das Problem jemand anderem zuzuschieben. Doch das Problem verschwand nicht. Es verschärfte sich. In den ersten Monaten des Jahres 1971 erreichten die Vorfälle mit Splittergranaten in Cam Ran Bay ein solches Ausmaß, dass der Kommandant des Stützpunkts anordnete, alle Splittergranaten im zentralen Waffenlager einzuschließen.

Sie sollten nur vor Kampfeinsätzen ausgegeben werden. Es funktionierte nicht. Granaten waren überall. Sie wurden gegen Heroin getauscht, gestohlen und gehortet. Ein Soldat konnte auf dem Schwarzmarkt in Saigon eine Granate für 5 Dollar kaufen. Das Angebot war schier unerschöpflich. Die psychologischen Folgen sind immens. Eine Armee beruht auf Vertrauen.

Ein Soldat muss darauf vertrauen können, dass sein Kamerad ihm den Rücken freihält. Wenn dieses Vertrauen missbraucht wird, wenn der Kamerad neben einem womöglich plant, einen zu töten, verliert die Armee ihre militärische Funktion. Sie wird zu einem bewaffneten Mob. Das war die Realität im Jahr 1971. Die Illusion von Ordnung wurde für die Kameras und die anwesenden Kongressabgeordneten aufrechterhalten.

Doch unter der Oberfläche war der Verfall total. Wir müssen uns die Zahlen noch einmal genauer ansehen, um das Ausmaß zu erfassen. Das Pentagon räumte 1971 33 Fälle von Tötungen durch Fremdeinwirkung ein, doch Militärhistoriker und Militärrichter schätzen die tatsächliche Zahl auf das Fünf- bis Zehnfache. Wie viele versehentliche Schüsse waren tatsächlich Tötungen durch Fremdeinwirkung? Wie viele Gefallene starben tatsächlich durch Kugeln in den Rücken? Wie viele Bedrohungen wurden nie gemeldet, weil der Offizier einfach zurückwich? Die offiziellen Zahlen sind nur die Spitze des Eisbergs.

Die untergegangene Masse war von einer Kultur der Meuterei geprägt. Eine konkrete Geschichte aus den Archiven der amerikanischen Division aus dem Jahr 1971 verdeutlicht die Komplexität dieses moralischen Verfalls. Ein Zugführer, ein Veteran zweier Kriege, war als strenger Disziplinarvorgesetzter bekannt. Er duldete keinen Drogenkonsum.

Er bestand darauf, dass seine Männer ständig Helme und Splitterschutzwesten trugen. Er versuchte, seine Männer am Leben zu erhalten. Seine Männer hassten ihn. Sie nannten ihn einen Berufsverbrecher. Eines Nachts wurde eine Tränengasgranate in seine Hütte geworfen. Hustend und mit tränenden Augen kam er heraus. Er zog seinen Revolver Kaliber .45 und feuerte in die Dunkelheit. Er traf niemanden.

Am nächsten Morgen rief er den Zug zusammen. Er schrie nicht. Er drohte nicht. Er legte seine Rangabzeichen ab. Er sagte zu ihnen: „Ihr wollt diesen Zug führen? Nur zu. Ich bin fertig.“ Den Rest seiner Dienstzeit verbrachte er im Kommandobunker mit der Bearbeitung von Papierkram. Der Zug ging ohne ihn auf Patrouille.

Zwei Wochen später starben drei dieser Männer in einem Hinterhalt, weil sie ihre Splitterschutzwesten nicht trugen. Es ist eine tragische Ironie. Die Disziplin, gegen die die Soldaten rebelliert hatten, war oft das Einzige, was sie vor dem Tod bewahrte. Doch im Nebel des Jahres 1971, im Strudel der Heldin, der Wut und des Gefühls des Verrats durch die Regierung, ging diese Logik verloren.

Die Massenpanik spiegelte auch den Klassenkampf im Vietnamkrieg wider. Das Offizierskorps war überwiegend akademisch gebildet, die Mannschaften hingegen überwiegend aus der Arbeiterklasse. Die Wehrpflichtigen sahen in den Offizieren die Handlanger eines Systems, das die Reichen privilegierte und die Armen verurteilte. Die Aufschubregelung für Studenten führte dazu, dass die Söhne der Elite in den USA auf dem Campus gegen den Krieg protestierten, während die Söhne der Fabrikarbeiter mit M16-Gewehren in den Reisfeldern kämpften.

Wenn ein Offizier einen Befehl erteilte, war das nicht nur ein militärischer Befehl. Es war ein Befehl des Establishments, und die Granate war die Antwort der Entrechteten. Wir müssen auch die Instrumentalisierung des Umfelds berücksichtigen. 1971 herrschte in den rückwärtigen Stützpunkten reges Treiben, aber sie waren durchlässig.

Vietnamesische Zivilisten arbeiteten auf den Stützpunkten als Hausmädchen, Köche und Hilfsarbeiter. Innerhalb der Militärmauern blühte der Schwarzmarkt. Drogen, Frauen und Waffen strömten durch die Tore. Die Grenze zwischen Krieg und Prostitution verschwamm. In diesem chaotischen Ökosystem war der Täter schwer auszumachen. Ein Soldat konnte in eine Spelunke gehen, einer Frau ein Fläschchen Heroin abkaufen, es rauchen, einem Kameraden aus der Versorgungsabteilung eine Handgranate abkaufen und sie unter das Bett eines Leutnants rollen.

Alles innerhalb einer Stunde. Der Zusammenbruch war total. Um das Grauen von 1971 wirklich zu verstehen, müssen wir die Reaktion der Institutionen betrachten. Wie versuchte die US-Armee, die eigenen Soldaten daran zu hindern, ihre Anführer zu töten? Sie hatte keinen Plan dafür. Sie versuchte es mit Unterdrückung. Sie versuchte es mit Beschwichtigung.

Sie versuchten, den Rückzug zu beschleunigen. Die bittere Wahrheit ist, dass erst das Kriegsende die Bombardierungen beendete. Solange Wehrpflichtige in die Kriegsmaschinerie eingeschleudert wurden, würde diese immer weiter explodieren. Ein bestimmter Vorfall in Pleu verdeutlicht die erschreckende Vieldeutigkeit dieser Ereignisse. Ein Feldwebel der Militärpolizei wurde im Schlaf in die Luft gesprengt.

Die Ermittlungen ergaben, dass er Geld aus der Lebensmittelkasse veruntreut hatte. Wurde er ermordet, weil er ein Tyrann war? Oder weil er die Männer um besseres Essen betrog? Oder war es ein schiefgelaufener Drogendeal? Die Ermittler fanden es nie heraus. Die Einheit wurde drei Wochen später nach Hause verlegt. Der Fall wurde abgeschlossen. Die Lücke wurde geschlossen.

Der Krieg ging weiter. Dies ist die Landschaft von 1971. Eine Landschaft, in der der Feind nicht nur im Dschungel lauert, sondern auch im Bett nebenan. Wo das Geräusch einer herausgezogenen Sicherheitsnadel furchterregender ist als der Knall eines Mörserbeschusses. Wo die Armee der mächtigsten Nation der Erde von innen heraus zerschlagen wird, Granate für Granate.

Damit ist die Bühne bereitet. Wir kennen den Kontext, die Atmosphäre und die Waffe. Nun müssen wir die Eskalation genauer untersuchen. Wir müssen analysieren, wie sich dieses Phänomen von vereinzelten Racheakten zu einer systematischen Machtausübung entwickelt hat, wie die Androhung von Gewalt mächtiger wurde als die Gewalt selbst und wie die Militärführung, verzweifelt bemüht, die Illusion der Kontrolle aufrechtzuerhalten, begann, mit den Meuterern Abkommen zu schließen.

Dies ist nicht nur eine Geschichte über Mord. Es ist eine Geschichte über den Zusammenbruch der Autorität. Und sie beginnt mit der Erkenntnis, dass die Regeln nicht mehr gelten. Die Sonne geht über dem Stützpunkt in Dion auf. Der Rauch hat sich verzogen. Die Sanitäter haben die Leiche des Feldwebels geborgen. Die Männer stehen in Formation. Der Hauptmann steht vor ihnen.

Er betrachtet ihre Gesichter. Er sucht nach einem Anzeichen von Schuld, einem Zucken, einem Anflug von Zufriedenheit. Er sieht nichts. Er sieht nur die leeren, tausendfachen Blicke von Männern, die innerlich schon mit sich selbst abgeschlossen haben. Männer, die darauf warten, dass der Vogel der Freiheit sie nach Hause bringt. Mit einem kalten Kloß im Hals begreift er, dass er allein ist.

Er ist der Kommandant einer Kompanie, die beschlossen hat, sich nicht länger befehligen zu lassen. Und heute Nacht wird die Sonne wieder untergehen, die Dunkelheit zurückkehren und die Nadeln werden wieder geradegezogen. Der Schrecken der Fragging-Epidemie wurde nicht allein durch die Explosion definiert. Er wurde durch das Schweigen definiert, das ihr vorausging.

Mitte 1971 operierte die US-Armee in Vietnam nach einer neuen, ungeschriebenen Doktrin. Sie fand sich nicht in den Feldhandbüchern und wurde auch nicht in West Point gelehrt. Es handelte sich um eine Verhandlungsdoktrin. Der Befehl hatte seine absolute, seine bedingte Gültigkeit verloren. Um zu verstehen, wie diese Lähmung zustande kam, müssen wir das Phänomen der Such- und Ausweichtaktik betrachten.

In den offiziellen Berichten an das Pentagon hieß es, die Einheiten führten Such- und Vernichtungsmissionen durch. Sie gingen aggressiv gegen den Feind vor. Die Karten in Saigon waren mit Bleistiftmarkierungen aus Griechenland übersät, die aggressive Patrouillen im zentralen Hochland zeigten. Doch vor Ort bot sich ein absurdes Bild. Man denke nur an einen Zug der amerikanischen Division, der im August 1971 in der Provinz Kangai patrouillierte.

Der Leutnant ist neu. Er ist eifrig. Er zeigt auf der Karte auf einen Bergrücken, ein bekanntes Brennpunktgebiet der nordvietnamesischen Armee. Er befiehlt dem Zug, vorzurücken. Der Zugführer, der seit zehn Monaten im Einsatz ist, sieht den Leutnant an. Er sieht auf den Bergrücken. Er sieht seine Männer an. Die Männer putzen ihre Gewehre, rauchen und starren auf den Boden. Sie rühren sich nicht.

Der Sergeant zieht den Leutnant beiseite. Das Gespräch verläuft leise und beängstigend höflich. Der Sergeant erklärt, dass der Zug nicht zu dem Bergrücken vorrücken wird. Sie werden 300 Meter ins Elefantengras vordringen. Dort werden sie eine schattige Lichtung suchen, einen Sicherheitsbereich errichten und sechs Stunden lang ausharren.

Wenn der Leutnant auf dem Bergrücken besteht, erklärt der Sergeant, dass sich der Zug verirren oder das Funkgerät ausfallen könnte. Oder, noch beunruhigender, dass es in dichtem Gebüsch zu Unfällen kommen kann. Der Leutnant hat die Wahl. Er kann seine Autorität geltend machen, mit einem Kriegsgericht drohen und die Sache erzwingen. 1965 hätte das funktioniert.

1971 bedeutete das ein Todesurteil. Der Leutnant blickte den Männern in die Augen. Sie waren schwer, glasig vor Erschöpfung, und ihre Pupillen waren, wie von Heroinkonsum zeugt, stecknadelkopfgroß. Sie waren mit M16-Gewehren, M60-Maschinengewehren und M79-Granatwerfern bewaffnet. Der Leutnant stimmte zu. Die Patrouille rückte 300 Meter vor. Sie setzten sich.

Der Funker meldet Kontrollpunkte, die sie noch nicht erreicht haben. Kontrollpunkt Alpha frei. Kontrollpunkt Bravo frei. Sie fordern Artillerieangriffe auf Koordinaten an, die sie von ihrem Standort aus sehen können, und sprengen leeren Dschungel, um Kriegslärm zu erzeugen. Das war der virtuelle Krieg. Die Armee generierte Daten, führte Patrouillen durch, feuerte Schüsse ab und sicherte Koordinaten – allesamt reine Fiktion.

Das System verlangte Kennzahlen, die die Soldaten lieferten, doch sie weigerten sich, Blut zu vergießen. Diese weitverbreitete Kampfverweigerung war der Vorbote der Gewalt. Es war die stille Meuterei, die die offene Meuterei des „Fragging“ erst ermöglichte. Als die Verhandlungen scheiterten, als sich ein Offizier weigerte, mitzuspielen, da kam die Granate zum Einsatz.

Die Eskalation folgte einem klar definierten Ritual. Sie war in ihrer Vorhersehbarkeit fast bürokratisch. Phase eins war der soziale Ausschluss. Der Offizier betrat einen Bunker, und jegliche Kommunikation verstummte. Er wurde vom Handel mit Rationen und erbeuteter Ausrüstung ausgeschlossen. Er war isoliert. Phase zwei war die passive Sabotage.

Seine Befehle wurden missverstanden. Sein Jeep würde einen Platten haben. Seine Ausrüstung würde verschwinden. Phase drei war die Warnung. Hier begann die psychologische Kriegsführung. Mitten in der Nacht wurde ein Stein auf das Blechdach seiner Hütte geworfen. Eine Rauchgranate, gelb oder violett, explodierte unter seinen Dielen und füllte sein Zimmer mit erstickendem, farbigem Rauch.

Es war zwar nicht tödlich, aber es jagte ihm Angst ein. Es demonstrierte seine Zugänglichkeit. Wir können dich erreichen. Die erschreckendste Warnung war die gesicherte Handgranate. Ein Soldat nahm ein M26, zog den Sicherungsstift, umwickelte aber den Sicherungshebel mit einem Gummiband oder einem Stück Klebeband. Er legte sie auf das Kissen des Offiziers.

Als der Beamte zurückkehrte, würde er sie finden. Er müsste sie vorsichtig, mit zitternden Händen, aufheben und entsorgen. Die Botschaft war unmissverständlich: Beim nächsten Mal gäbe es kein Gummiband mehr. Sollte der Beamte weiterhin nicht einlenken, sollte er sich als Berufsverbrecher, Geltungssüchtiger oder strenger Disziplinarer erweisen, dann wurde Stufe vier eingeleitet: der Einsatz einer Splittergranate.

Diese Entwicklung schuf innerhalb des Zuges eine perverse Marktwirtschaft, ein Kopfgeldsystem. Ende 1971 deuteten Geheimdienstberichte darauf hin, dass Soldaten Geld zusammenlegten, um die Ermordung unpopulärer Offiziere zu bezahlen. Es handelte sich nicht nur um Affekttaten, sondern um Auftragsmorde. In der Kaserne der 101. Luftlandedivision kursierten Gerüchte über eine Belohnung von fast 1.000 Dollar für die Beseitigung eines besonders aggressiven Kompaniechefs.

Für einen einfachen Soldaten, der weniger als 200 Dollar im Monat verdiente, war dies eine ungeheure Summe. Sie machte aus dem Mord eine lukrative Einnahmequelle. Die Aussicht auf die Belohnung veränderte die Dynamik der Einheit. Selbst wenn ein Soldat den Offizier nicht persönlich hasste, konnte er nun von dem Geld in Versuchung geführt werden. Oder er konnte von der Gruppe unter Druck gesetzt werden, etwas beizusteuern.

Es betraf alle. Wer zehn Dollar einzahlte, war Komplize. Man durfte nicht reden. Blut und Geld hielten zusammen. Diese Solidarität wurde durch die Rassenkonflikte innerhalb des Militärs noch verstärkt. Die tiefe Verbundenheit unter den schwarzen Soldaten und die entsprechenden Grüppchen unter den weißen schufen parallele Befehlsketten, die die offizielle Rangordnung umgingen.

In der „Seelenallee“ auf dem Luftwaffenstützpunkt Daang hatten schwarze Soldaten eine Zone eingerichtet, die für die Militärpolizei praktisch Sperrgebiet war. Sie hatten ihre eigene Führung. Wenn ein weißer Offizier einen schwarzen Soldaten schikanierte, kam die Vergeltung oft nicht von dem Einzelnen, sondern von der Gruppe. Sie war organisiert. Ein weißer Major der amerikanischen Division bemerkte in einer Nachbesprechung 1971: „Ich befehlige keine Kompanie.“

Ich befehlige vier verschiedene Banden, die zufällig die gleiche Uniform tragen. Ich muss mit den Anführern verhandeln, nur um die Latrinen reinigen zu lassen.“ Der Zusammenbruch wurde durch die schiere Menge an Waffen beschleunigt. Wir müssen die Logistik des Chaos hervorheben. Die M26- und M67-Handgranaten wurden wie Kleingeld behandelt. Sie wurden in Kisten ausgegeben.

Oft wurden sie von patrouillierenden Soldaten weggeworfen, die das zusätzliche Gewicht nicht tragen wollten. Ein Soldat konnte den Stützpunkt ablaufen und halb im Schlamm vergrabene Granaten finden. Es gab keine Kontrollen, aber die bevorzugte Waffe beschränkte sich nicht auf Granaten. Die Claymore-Mine war eine erschreckende Variante der Splittergranaten-Technik.

Die M18A1 Claymore ist eine gerichtete Antipersonenmine. Sie verschießt 700 Stahlkugeln in einem 60°-Bogen. In mehreren dokumentierten Fällen schlichen sich Soldaten in die Verteidigungsanlagen ein, drehten eine Claymore-Mine so, dass sie auf den Kommandobunker gerichtet war, und manipulierten den Zünder. Beim Angriff oder beim Vorbeigehen des Offiziers war die Explosion verheerend.

Es sah aus wie ein Angriff feindlicher Pioniere. Die NVA drehte Claymore-Minen bei Infiltrationen oft um. Es war die perfekte Tarnung. Die Ungewissheit diente als Schutzschild. Jede Untersuchung eines solchen Vorfalls verlief im Nebel des Krieges. Es war ein Mörsergeschoss. Es war eine Sprengfalle. Es war Eigenbeschuss.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Cere waren völlig überfordert. Sie waren Polizisten, die Morde in einer Zone aufklären mussten, in der jeder bewaffnet war und niemand sprach. Sie selbst wurden häufig bedroht. Ein Agent, der zu viele Fragen stellte, fand womöglich den Sicherungsstift einer Handgranate an seinem Bett.

Der Fall Firebase Pace im Oktober 1971 dient als Beispiel für dieses Scheitern. Hier geriet die schleichende Meuterei in die Schlagzeilen. Firebase Pace war ein Artilleriestützpunkt nahe der kambodschanischen Grenze. Er war isoliert, verwundbar und von nordvietnamesischen regulären Truppen umzingelt. Die Männer der Bravo-Kompanie der 1. Kavalleriedivision erhielten den Befehl, eine nächtliche Patrouille außerhalb des Stacheldrahts durchzuführen.

Diese Männer standen kurz vor dem Ende ihrer Dienstzeit. Sie wussten, dass die USA sich zurückzogen. Sie wussten, dass der Stützpunkt ohnehin bald aufgegeben werden würde. Der Befehl, im Dunkeln gegen eine überlegene feindliche Streitmacht um ein bedeutungsloses Stück Land vorzurücken, ließ die letzte Disziplinarmaßnahme versagen. Sechs Männer verweigerten den Gehorsam. Sie rebellierten nicht. Sie schrien nicht.

Sie sagten einfach Nein. Der Hauptmann, der verzweifelt die Kontrolle behalten wollte, versuchte, sie zu beschwichtigen. Er nahm sie nicht sofort fest, weil er wusste, dass er nicht genug Männer hatte, um seinen eigenen Zug zu verhaften. Die Weigerung griff um sich. Bald weigerten sich 60 Männer, mitzugehen. Sie unterzeichneten eine Petition. Eine Petition mitten im Kriegsgebiet. Sie schrieben einen Brief an Senator Ted Kennedy, in dem sie erklärten, dass sie auf eine Selbstmordmission geschickt würden.

Sie übergaben den Brief einem Journalisten. Dies war der Albtraum des Pentagons, der Wirklichkeit geworden war. Die Soldaten verweigerten nicht nur den Kampf. Sie engagierten sich bewaffnet politisch. Die „Fragging“-Kultur hatte sich zu einer Gewerkschaftskultur entwickelt. Sie traten in den Streik. Die Reaktion der Armee war aufschlussreich. Sie stellten die 60 Männer nicht vor ein Kriegsgericht.

Sie stellten sie nicht auf und erschossen sie. Sie zogen die Kompanie aus der Front. Sie ersetzten sie. Sie vertuschten den Vorfall. Sie hatten panische Angst, dass ein zu energisches Vorgehen den Angriff in eine Schießerei ausarten lassen würde. Dieser Vorfall bewies jedem Soldaten in Vietnam, dass die Befehlskette bluffte.

Wenn man zusammenhielt und mit Gewalt oder politischer Bloßstellung drohte, gab die Armee nach. Doch für den Offizier, der nicht nachgab, blieben die Folgen tödlich. Betrachten wir die konkreten Abläufe einer Untersuchung wegen Körperverletzung, um zu zeigen, warum Gerechtigkeit unmöglich war. November 1970, ein Stützpunkt im Mikong-Delta.

Im Offizierskasino explodiert eine Granate, tötet einen Major und verwundet zwei Leutnants. Das Spurensicherungsteam trifft ein. Sie sperren den Tatort ab und bergen die Splitter. Es handelt sich um Standard-US-Spulendraht. Millionen solcher Fragmente existieren in Vietnam. Kein forensischer Zusammenhang. Sie befragen den Wachmann an der Tür. „Ich habe nichts gesehen.“

Es war dunkel. Sie befragten den Barkeeper. Ich war hinten. Sie überprüften die Dienstplanliste. 200 Männer hatten Zugang zu dem Bereich. Sie suchten nach einem Motiv. Der Major war ein Hardliner. Er hatte im letzten Monat 50 Disziplinarmaßnahmen nach Artikel 15 verhängt. 200 Männer hatten ein Motiv. Die Ermittler versuchten, Fingerabdrücke vom Sicherheitshebel zu sichern, der in der Nähe der Tür gefunden worden war.

Doch in der feuchten Luft des Deltas zerfallen Fingerabdrücke innerhalb von Minuten, und die erfahrenen Granatwerfer trugen Handschuhe oder benutzten eine Socke, um die Granate zu halten. Es gibt keine physischen Beweise. Es gibt keine Zeugen. Es gibt nur einen Krater und eine Liste von Verdächtigen, die das gesamte Bataillon umfasst. Die Ermittlungen ziehen sich über Wochen hin. Die Moral sinkt. Die Einheit ist wirkungslos.

Schließlich wird die Einheit abgebaut. Der Bericht wird als ungelöst abgelegt. Die Botschaft an die Truppen wird bekräftigt: Ihr kommt damit durch. Diese Straflosigkeit nährte eine neue Art von Arroganz. Ab 1971 tauchten Geschichten von Soldaten auf, die in Bars in Saigon offen mit Morden prahlten. Es wurde zu einem Ehrenzeichen in der Gegenkultur der Mannschaften.

Einen lebenslänglich Verurteilten zu „fraggen“, bedeutete, dem System einen Schlag zu versetzen. Der Slang selbst entwickelte sich weiter. „Frag“ wurde zum Verb, zum Substantiv und zum Adjektiv. „Don’t frag me, man. That guy is frag bait. I’m going to frag his ass.“ Es durchdrang die Sprache. Es normalisierte die Gewalt. Es machte das Undenkbare erst zur Redewendung und dann zur Realität.

Wir müssen auch die Rolle der Unteroffiziere, der Feldwebel, berücksichtigen. Traditionell bilden sie das Rückgrat der Armee. Sie verbinden die Offiziere mit den Mannschaften und sorgen für Disziplin. Doch 1971 war das Unteroffizierskorps stark geschwächt. Die erfahrenen Feldwebel waren tot, im Ruhestand oder absolvierten bereits ihren dritten oder vierten Einsatz und waren ausgebrannt.

Die neuen Sergeanten waren die verunsicherten Jungspunde, die wir vorhin erwähnt haben. Diese jungen, angriffslustigen Sergeanten befanden sich oft in einer furchtbaren Lage. Sie waren im selben Alter wie die Wehrpflichtigen, die sie führten. Wenn sie sich auf die Seite der Offiziere stellten, gerieten sie ins Visier. Wenn sie sich auf die Seite der Mannschaften stellten, galten sie als Meuterer. Viele wählten den Weg des geringsten Widerstands. Sie wurden zu Komplizen.

Sie schauten weg, als der Marihuana-Rauch aus den Bunkern herüberwehte. Sie ließen die Unterlagen zu Disziplinarverstößen verfallen und lieferten in manchen Fällen sogar die Granaten. Als die Unteroffiziere, das Immunsystem des Militärs, die Bekämpfung der Infektion einstellten, breitete sich diese im Körper aus. Eine Statistik aus den damaligen Krankenakten sticht besonders hervor.

1971 wurde erstmals im Krieg mehr Soldat wegen Drogenmissbrauchs evakuiert als wegen Kampfverletzungen. Man muss sich das vor Augen führen: Die US-Armee verlor mehr Männer durch Heroin als durch den Vietcong. Und die Heroinepidemie war untrennbar mit der Gewalteskalation verbunden. Der Drogenhandel brauchte ein sicheres Umfeld. Er brauchte Offiziere, die keine Fragen stellten.

Es bedurfte eines gesicherten Bereichs, in dem Dealer ungehindert ein- und ausgehen konnten. Ein Offizier, der versuchte, den Drogenhandel zu unterbinden, gefährdete ein Millionen-Dollar-Unternehmen, das von den Soldaten selbst betrieben wurde. In Long Bin, einem riesigen Logistikstützpunkt, agierten die Drogenringe als hochprofessionelle Syndikate. Sie verfügten über Kuriere, Vollstrecker und Finanziers. Als ein neuer Militärpolizeichef eintraf und versuchte, den Drogenhandel einzudämmen, ging es ihm nicht nur um die Durchsetzung von Vorschriften.

Er mischte sich in die Angelegenheiten des organisierten Verbrechens ein. Sein Jeep wurde in die Luft gesprengt. Es war keine Warnung. Es war eine geschäftliche Entscheidung. Die Grenze zwischen Antikriegsprotesten und Bandengewalt war völlig verschwommen. Die amerikanische Öffentlichkeit, die die Abendnachrichten verfolgte, sah Bilder von Hippies und Demonstranten in Washington. Sie sah nicht die bewaffnete Anarchie in den Kasernen.

Die Militärpresseoffiziere arbeiteten unermüdlich, um diese Meldungen zu unterdrücken. Sie bedienten sich Euphemismen: versehentliche Detonation, unbekannter Angreifer, Durchbruch des Lagerzauns. Doch die Soldaten, die nach Hause schrieben, berichteten die Wahrheit. Briefe aus dem Jahr 1971 sind voller Warnungen an jüngere Kameraden: „Macht nicht mit! Es ist ein Irrenhaus. Wir bringen unsere eigenen Leute um.“ Die Lage eskalierte so sehr, dass Offizieren in einigen Einheiten geraten wurde, ihre Splitterschutzwesten innerhalb des Lagerzauns zu tragen.

Ein Hauptmann der 25. Infanteriedivision schrieb in sein Tagebuch: „Auf einer Kampfpatrouille bin ich sicherer als in meiner eigenen Latrine. Dort draußen schießt der Feind von vorn auf dich. Hier drinnen schießen sie von hinten.“ Diese Umkehrung der Sicherheitsvorgaben, bei der der Stützpunkt zur Gefahrenzone und der Dschungel zum Zufluchtsort wird, erschütterte das Offizierskorps psychisch.

Dies führte zu einer massiven Abwanderung von Talenten. Junge Offiziere, die Besten und Klügsten, legten nach ihrer Rückkehr umgehend ihre Ämter nieder. Sie wollten nichts mehr mit einer Armee zu tun haben, die sich in einen korrupten Mob verwandelt hatte. Dieser Brain Drain sollte das US-Militär ein Jahrzehnt lang verfolgen. Doch halten wir inne und betrachten wir die Gründe dafür noch einmal genauer.

Es ist zu einfach, Drogen oder schlechte Moral als Ursache anzuführen. Der Kern des Problems war ein Vertragsbruch. Der Wehrpflichtige war von seiner Regierung zum Kampf in einem Krieg eingezogen worden, den die Regierung, wie sie selbst zugab, gar nicht gewinnen wollte. Der Gesellschaftsvertrag besagt, dass man sein Leben für die Nation riskiert und die Nation dieses Opfer ehrt.

Wenn die Nation sagt, wir ziehen ab, man aber noch sechs Monate bleiben und sterben muss, nur um das Gesicht zu wahren, ist der Vertrag ungültig. Der Soldat erkannte 1971, dass er nur leere Patronenhülsen waren, die man am Boden liegen ließ. Und so beschloss er, selbst zum Spieler zu werden, anstatt nur eine Schachfigur zu sein.

Er beschloss, wenn er schon ein Werkzeug der Gewalt sein sollte, dann würde er sich sein Ziel selbst aussuchen. Und oft war dieses Ziel der Mann, der mit einer Karte und einem Funkgerät vor ihm stand und ihm befahl, in ein Maschinengewehrnest zu gehen. Gegen Ende des Jahres 1971 richtete sich die Gewalt mit einer unerbittlichen Heftigkeit gegen ihn selbst. Es ging nicht mehr nur ums Überleben.

Es ging um Wut. Eine nihilistische, drogengetriebene Wut gegen die Uniform selbst. Der Höhepunkt dieses Wahnsinns nahte. Die Kontrollsysteme hatten versagt. Die Gerichte wurden verhöhnt. Die Gefängnisse waren überfüllt. Die Offiziere tauchten unter. Und die Granaten flogen weiter. Der Zerfall der US-Armee in Vietnam machte nicht an den Feuerbasen Halt.

Es griff auf genau jene Institutionen über, die eigentlich für die Aufrechterhaltung der Ordnung zuständig waren: die Gefängnisse und die Gerichte. Ende 1971 war das Militärjustizsystem praktisch zusammengebrochen. Die schiere Menge an Straftaten – Drogenbesitz, Befehlsverweigerung, Körperverletzung und Mord – überlastete die Gerichte. Es gab nicht genug Anwälte, nicht genug Richter und vor allem nicht genug Zellen.

Das Epizentrum dieses Zusammenbruchs war das Gefängnis „Long Bin“. Die Truppen nannten es „LBJ“. Es sollte eine Besserungsanstalt für disziplinierte Soldaten sein. 1971 war es zu einem Schlachtfeld geworden. Innerhalb der Gefängnismauern hatten die Wärter die Kontrolle verloren. Die Insassen waren nach Rasse und Verbrechen organisiert.

Radikalisierte Gruppen kontrollierten die Zellentrakte. Im Sommer 1968 hatte es im LBJ-Gefängnis einen Aufstand gegeben, bei dem Häftlinge Gebäude niederbrannten und das Gelände wochenlang besetzt hielten. Bis 1971 war der Geist dieses Aufstands zum Dauerzustand geworden. Die zur Überwachung des Gefängnisses abkommandierten Beamten lebten in ständiger Angst um ihr Leben. Das Gefängnis, das eigentlich zur Bestrafung der Meuterei gedacht war, hatte sich zu deren Hauptquartier entwickelt.

Hier nahm der Teufelskreis eine tödliche Wendung. Ein Soldat, der einen Offizier getötet hatte und dabei erwischt wurde – was selten vorkam –, wurde nach LBJ verlegt. Dort fand er keine Resozialisierung, sondern eine Art „Universität des Dissens“. Er traf andere Soldaten, die einen Offizier getötet hatten, Heroindealer und politische Radikale. Er erkannte, dass er kein Verbrecher, sondern ein unpolitischer Gefangener war.

Als diese Männer freigelassen wurden oder Kontakt zur Außenwelt aufnahmen, verbreiteten sie einen verhärteten, tiefsitzenden Hass auf die Befehlskette in ihren Einheiten. Das Gefängnissystem stoppte diese Entwicklung nicht, sondern förderte sie. Gleichzeitig erreichte die rassistische Polarisierung innerhalb der Reihen einen kritischen Punkt. Dies ist wesentlich für das Verständnis der Gewalt von 1971.

Die Fragging-Epidemie ist untrennbar mit dem Kampf für Bürgerrechte in ihrer Heimat verbunden. Schwarze Soldaten, die in den 1960er Jahren aus den brennenden Innenstädten Amerikas eingezogen wurden, kamen mit einem ausgeprägten Bewusstsein für systemische Ungerechtigkeit nach Vietnam. Sie kämpften für ein Land, das sie als Bürger zweiter Klasse behandelte.

Als sie auf weiße Offiziere trafen, die rassistische Beleidigungen aussprachen, ihnen das Tragen von Afrofrisuren verweigerten oder Black-Power-Literatur unterdrückten, war die Reaktion heftig. Daten des Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 1971 belegen einen starken Anstieg der Feindseligkeiten innerhalb der Streitkräfte. Dies war die beschönigende Umschreibung für Rassenunruhen. Im Camp Baxter nahe der Demilitarisierten Zone eskalierte eine Schlägerei zwischen schwarzen und weißen Soldaten zu einem Feuergefecht.

Leuchtraketen wurden gezündet. M16-Gewehre wurden abgefeuert. Die Militärpolizei musste mit gepanzerten Mannschaftstransportwagen die eigenen Kasernen stürmen. In diesem Umfeld wurde das sogenannte „Fragging“ zu einer gängigen Kriegsmethode. Ein weißer Offizier, der einen schwarzen Soldaten disziplinierte, konnte nicht nur als Offizier, sondern auch als Symbol weißer Unterdrückung ins Visier geraten. Umgekehrt wurden schwarze Unteroffiziere mitunter von weißen Untergebenen angegriffen, die es ablehnten, Befehle von einem Schwarzen entgegenzunehmen.

Die einst geschlossene grüne Maschinerie war in verfeindete Gruppen zerfallen, und über diesem Chaos stand eine Befehlsstruktur, die die Realität zutiefst verleugnete. Jahrelang hatten die Generäle in Saigon, West Morland und später Abrams den Politikern in Washington Optimismus eingetrichtert. Es gäbe Licht am Ende des Tunnels. Der Feind schwächele sich ab.

Die Vietnamisierung zeigte Wirkung. Doch im Juni 1971 wurde diese Leugnung jäh widerlegt. Nicht durch eine Bombe, sondern durch einen Artikel. Oberst Robert Dhel Jr., ein angesehener Militärhistoriker, veröffentlichte einen Beitrag im „Armed Forces Journal“. Der Titel war unmissverständlich: der Zusammenbruch der Streitkräfte. Bis heute zählt er zu den vernichtendsten Anklagen gegen das Militär durch Angehörige der eigenen Reihen.

Hinel nahm kein Blatt vor den Mund. Er schrieb: „Die Moral, Disziplin und Kampfkraft der US-Streitkräfte sind, mit wenigen gewichtigen Ausnahmen, niedriger und schlechter als jemals zuvor in diesem Jahrhundert und möglicherweise in der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten.“ Weiter schrieb er: „Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass unsere in Vietnam verbliebene Armee kurz vor dem Zusammenbruch steht. Einzelne Einheiten meiden oder verweigern den Kampf, ermorden ihre Offiziere und Unteroffiziere, sind drogenabhängig und demoralisiert und stehen, wo nötig, kurz vor der Meuterei. Dies war der Höhepunkt.“

Jahrelang glaubte die Öffentlichkeit, das Problem seien die Vietcong.“ Hel enthüllte, dass das Problem die US-Armee selbst war. Das System war kaputt. Der Artikel traf das Pentagon wie ein Schock. Er zwang die Führungsspitze, die Daten unvoreingenommen zu betrachten. Und die Daten waren erschreckend. Die Desertionsraten schossen in die Höhe.

1971 desertierten 73 von 1.000 Soldaten. Das entspricht dem jährlichen Verlust einer ganzen Infanteriedivision allein durch Desertionen. Die Zahlen in Awall sind sogar noch höher. Drogenkonsum, Epidemien und das sogenannte „Fragging“ – ein deutliches Anzeichen für totales Versagen der Führung – trugen ebenfalls dazu bei. Den Generälen wurde eine erschreckende Wahrheit bewusst.

Wenn sie die Armee noch viel länger in Vietnam behielten, würden sie nicht nur den Krieg verlieren, sondern auch die Armee selbst. Die strategischen Folgen waren enorm. Die Vereinigten Staaten hatten Verpflichtungen zur Verteidigung Westdeutschlands gegen die Sowjetunion. Sie hatten Verpflichtungen in Südkorea, doch die Armee, die diese Verpflichtungen erfüllen sollte, dümpelte in den Reisfeldern Südostasiens vor sich hin.

Das Unteroffizierskorps war dezimiert. Die jungen Offiziere wurden terrorisiert. Ausrüstung wurde von den Truppen gestohlen oder zerstört. Das Phänomen der „Fragging“ hatte sich von einem taktischen Problem zu einer strategischen Krise entwickelt. Die Angst davor, dass ein einfacher Soldat eine Handgranate unter ein Bett rollen könnte, hatte sich bis ins Oval Office ausgebreitet.

Präsident Nixon und seine Berater erkannten, dass sie den Abzug beschleunigen mussten, nicht nur um die Antikriegsdemonstranten in den Straßen Washingtons zu beschwichtigen, sondern um das Militär vor der Selbstzerstörung zu bewahren. Die Soldaten hatten faktisch abgestimmt. Sie stimmten mit M26-Granaten ab. Sie stimmten mit Heroinspritzen ab. Sie stimmten mit Kriegsdienstverweigerung ab.

Und ihre Abstimmung lautete: Wir sind fertig. Dies verändert die gesamte Erzählung vom Ende des Vietnamkriegs. Oftmals heißt es, die USA hätten sich aus politischen Gründen oder aufgrund öffentlichen Drucks zurückgezogen. Die bittere Wahrheit ist jedoch, dass die USA sich zurückzogen, weil die Armee ihre Funktionsfähigkeit einstellte. Es war ein Arbeitskampf, der mit Sprengstoff ausgetragen wurde.

Der Wendepunkt kam, als die Offiziere aufhörten, den Sieg anzustreben und stattdessen versuchten, das Überleben ihrer eigenen Männer zu sichern. Ende 1971 waren die zuvor besprochenen Such- und Ausweichtaktiken in vielen Sektoren zur inoffiziellen Vorgehensweise geworden. Die Brigadekommandeure, die die Unberechenbarkeit ihrer Truppen kannten, ordneten keine aggressiven Operationen mehr an. Sie schufen feuerfreie Zonen, in denen die Truppen einfach abwarten konnten.

Der Krieg verkam zur Farce. Die Amerikaner taten nur so, als würden sie kämpfen. Die Nordvietnamesen, die den Zusammenbruch ahnten, ließen sie oft gewähren und warteten lieber auf den Abzug der Amerikaner, anstatt Blut im Kampf gegen eine sich selbst besiegende Streitmacht zu verschwenden. Doch die Tragik des Höhepunkts liegt darin, dass die Gewalt nicht aufhörte, nur weil sich die Strategie änderte.

Mit dem beschleunigten Rückzug nahm das Chaos zu. Das ist das Paradoxon des Endspiels. Wenn eine Einheit zum Abzug bereit ist, bricht die Disziplin oft völlig zusammen. Ausrüstung muss abgegeben, Inventar erfasst werden. In der Hektik des Abbaus eines Stützpunktes steigt die Gefahr von Diebstahl und Racheakten sprunghaft an.

Einige der brutalsten Kämpfe ereigneten sich in den letzten Tagen des Einsatzes einer Einheit. Ein Sergeant, der seine Männer ein Jahr lang hart rangenommen hatte und sich in Sicherheit wähnte, weil sie bald nach Hause fahren würden, musste feststellen, dass seine Männer ein gutes Gedächtnis hatten. Sie ließen ihn nicht mehr ins Flugzeug. Es gibt einen dokumentierten Fall eines Oberfeldwebels, der drei Tage vor seiner Heimkehr getötet wurde.

Er ging zur Latrine, an deren Tür eine Claymore-Mine angebracht war, die explodierte. Er wollte nach Hause zu seiner Frau und seinen Kindern. Seine Männer sorgten dafür, dass er in einem Aluminium-Verteilergetriebe nach Hause kam. Warum? Weil er jemandem den Ausgang verweigert hatte? Weil er einen Haschischvorrat beschlagnahmt hatte? Oder einfach nur, weil er die verhasste Autorität repräsentierte, die ihnen ein Jahr ihres Lebens geraubt hatte? Der Nihilismus war absolut.

In dieser Zeit nahm auch die Kampfverweigerung als kollektive Aktion zu. Wir sprachen von feuergestützter Geschwindigkeit, aber es gab auch andere Formen. Im Oktober 1971 verweigerte die Alpha-Kompanie der 196. Leichten Infanteriebrigade einen Patrouillenbefehl. Sie setzten sich einfach hin. Der Vorfall wurde von einem CBS-Nachrichtenteam gefilmt. Die Welt sah, wie amerikanische Soldaten ihren Offizieren sagten: „Nein, das Bild wäre verheerend gewesen.“

Doch die Realität sah anders aus. Die Offiziere vor Ort wussten, dass sie bei einem erzwungenen Vorgehen ihr Leben riskieren würden. Also verhandelten sie. „Okay, geht nur 500 Meter raus. Bleibt einfach in Funkreichweite.“ Die stolze, aggressive US-Armee von 1944 oder 1950 war verschwunden. An ihre Stelle trat ein Verhandlungsgremium, das sich aus dem Dschungel heraushandeln musste.

Wir müssen auch den technologischen Aspekt dieses Zusammenbruchs betrachten. Das US-Militär ist eine technokratische Organisation. Es stützt sich auf Systeme, Logistik und Luftunterstützung. Die gezielte Tötung von Sanitätern hat das menschliche Glied in dieser technologischen Kette unterbrochen. Ein vorgeschobener Beobachter ist das Bindeglied zwischen Infanterie und Artillerie. Wenn die Infanterie dem vorgeschobenen Beobachter nicht vertraut, wenn sie ihn für einen Berufssoldaten hält, der zu nahe an ihrer Position Feuer anfordern könnte, könnten sie ihn gezielt töten.

Ohne den vorgeschobenen Beobachter ist die Artillerie nutzlos. Ohne den Funker ist die Luftunterstützung nutzlos. Die milliardenschwere Technologie der US-Kriegsmaschinerie wurde durch eine Kleinigkeit – einen Streit zwischen einem einfachen Soldaten und einem Feldwebel – lahmgelegt. Die Fragging-Epidemie legte die ultimative Verwundbarkeit der modernen Kriegsführung offen.

Man kann die besten Jets, die besten Gewehre und die größte Menge an Vorräten haben. Doch wenn die Software, der menschliche Verstand und das Vertrauensverhältnis korrumpiert sind, ist die Hardware nur noch Schrott. Und 1971 war die Software irreparabel beschädigt. Die Ermittlungsprotokolle aus dieser Zeit zeugen von einem verzweifelten Versuch, einen Sündenbock zu finden. Das Militär beschuldigte Agitatoren.

Sie gaben den Aktivisten der Black-Power-Bewegung die Schuld. Sie gaben Drogenabhängigen die Schuld. Sie versuchten, das Problem von außen zu betrachten. Sie konnten die strukturelle Wahrheit nicht anerkennen. Der Krieg selbst war der Krankheitserreger. Der Kampf in einem zermürbenden Abnutzungskrieg in einem Land, in dem der Feind allgegenwärtig und doch nirgends war, für eine Sache, die vom Vaterland im Stich gelassen worden war, hatte diesen Wahnsinn hervorgebracht.

Fragging war die rationale Reaktion auf eine irrationale Situation. Wenn jemand eine Waffe auf dich richtet, erschießt du ihn. 1971 empfanden die Soldaten den Offizier, der mit der Karte auf dich zeigte, als denjenigen, der die Waffe auf dich richtete. Auf dem Weg zu einer Lösung müssen wir das dunkle Erbe anerkennen, das dies hinterlassen hat. Die Offiziere, die 1971 überlebten, kehrten verändert nach Hause zurück. Sie hatten in den Abgrund geblickt.

Sie hatten ihre eigenen Männer als Feind betrachtet. Dieses Trauma sollte das US-Militär die nächsten 30 Jahre prägen. Die Fixierung auf eine reine Freiwilligenarmee, die Fixierung auf den Zusammenhalt der Einheiten, die Fixierung auf den Eigenschutz – all das entstand im Schatten der Zersplitterung von 1971. Doch vor der Reform stand das Chaos.

Das Jahr 1971 endete mit einer erschreckenden Statistik: 333 bestätigte Fälle von Tötung durch Fremdeinwirkung. Doch die tatsächliche Zahl, die auch Drohungen, Beinaheunfälle, Unfälle und Einschüchterungen umfasst, lag im vierstelligen Bereich. Die US-Armee wurde 1971 nicht auf dem Schlachtfeld besiegt. Sie wurde faktisch von ihren eigenen Leuten geschwächt. Die endgültige Lösung für die Epidemie der Tötungen durch Fremdeinwirkung kam nicht vom Generalstaatsanwalt.

Es ging nicht von der Militärpolizei aus. Es ging vom Niedergang der Institution selbst aus. Bis 1972 war der Abzug fast abgeschlossen. Die Kampftruppen verließen das Land. Die Stützpunkte wurden an die Südvietnamesen übergeben oder bis auf die Grundmauern geplündert. Die US-Armee zog sich zurück, doch sie brachte eine Seuche mit zurück in die Vereinigten Staaten.

Die Soldaten, die auf der Tanson Air Base in die Flugzeuge stiegen, um ihre Freiheit zu erlangen, ließen den Krieg nicht hinter sich. Sie nahmen Wut, Sucht und Misstrauen gegenüber Autoritäten mit nach Hause. Und die Offiziere, die in den ruhigen Kabinen von Linienflugzeugen zurückflogen, trugen eine andere Art von Narbe. Sie trugen das Wissen mit sich, die Kontrolle verloren zu haben.

The legacy of 1971 was immediate and drastic. The Pentagon looked at the wreckage of its discipline and made a historic calculation. They realized that the draft, the very mechanism that had supplied manpower for the world wars, was now the greatest threat to national security. Conscription relied on compliance.

It relied on a citizenry that accepted the legitimacy of the state’s authority. In Vietnam, that legitimacy had evaporated. The drafties of 1971 were not soldiers. They were hostages. And hostages eventually rebel. So, the United States ended the draft. In 1973, the draft authority expired. The United States moved to an all volunteer force.

This was not just a political move to quell the campus protests. It was a survival strategy for the military command. They needed to purge the ranks of the unwilling. They needed soldiers who wanted to be there because soldiers who want to be there don’t roll grenades under their sergeants bunk. The fragging crisis was the catalyst for the modern professional military.

The disciplined, high-tech, cohesive force that the world saw in Operation Desert Storm in 1991 was built on the ashes of the disciplinary collapse of 1971. The army vowed never again. But this reform came too late for the men of the Vietnam generation. For the officers who served in those final bitter years, the psychological toll was profound.

They returned to a country that spat on them for fighting and they left a war where their own men had tried to kill them for leading. They were squeezed between two hatreds. Many left the service immediately. The retention rates for junior officers plummeted to historic lows. The captains and majors who stayed, the ones who rebuilt the army in the late ‘7s, were hardened by the trauma.

They developed a leadership style that was obsessive about unit cohesion and force protection. They knew intimately what happened when the bond broke. The ghosts of the fragging incidents haunted the barracks for decades. The term fragging entered the American lexicon. It mutated. It came to mean any act of undermining a superior.

It moved from the hooch to the office cubicle. But the origin was always the same. The explosive rejection of authority. Let us look at the numbers one last time. Between 1969 and 1972, there were nearly 900 confirmed fragging incidents. Nearly 100 officers and NCOs were killed. Over 700 were wounded. But the statistic that matters most is not the body count. It is the number zero.

Zero. That is the number of wars the United States has fought with a drafty army since Vietnam. The spectre of the 1971 barracks, the smoke, the heroine, the racial tension, the silent negotiation between the leader and the lead, changed the American military DNA forever. It proved that you cannot force a man to fight a war he does not believe in. You can put him in a uniform.

Man kann ihm ein Gewehr geben, aber man kann ihn nicht zum Soldaten machen. Und wenn man ihn zu sehr unter Druck setzt, wird er innerhalb der eigenen Reihen zum Aufständischen. Der Krieg endete für die Vereinigten Staaten am 27. Januar 1973 mit der Unterzeichnung der Pariser Friedensabkommen. Doch für die Familien der durch Eigenbeschuss getöteten Offiziere gab es keinen Frieden.

Die Ermittlungen wurden eingestellt. Die Akten wurden archiviert. Die Todesfälle wurden oft vage kategorisiert, um den Familien die brutale Wahrheit zu ersparen. Einer Mutter in Ohio wurde mitgeteilt, ihr Sohn sei bei einem Sprengstoffunfall ums Leben gekommen. Man verschwieg ihr, dass der Sprengsatz von seinem eigenen Gruppenführer geworfen worden war. Dieses Schweigen war der letzte Schliff der Tragödie.

Die Armee begrub ihre Toten und mit ihnen die Wahrheit. Januar 1973. Das Basislager von Dei ist leer. Der Wind pfeift durch das zerrissene Fliegengitter der Hütte, in der der Feldwebel gefallen war. Der Krater im Dielenboden ist mit Staub gefüllt. Die Stimmen der Männer, der Zorn, die Angst, das Lachen – alles ist verstummt. Stille herrscht auf dem Stützpunkt.

Der Dschungel erobert das Gebiet zurück. Das amerikanische Experiment in Vietnam ist beendet. Doch wer genau hinhört, was unter dem Lärm der Hubschrauber und dem Donnern der Artillerie mitschwingt, kann den Klang vernehmen, der das Ende des Krieges besiegelte. Es ist kein Knall. Es ist das leise metallische Ping eines Sicherheitslöffels, der vom Griff einer Handgranate abfällt.

Es ist der Klang einer Armee im Krieg mit sich selbst. Und dieser Klang hallte noch lange nach, nachdem der letzte Hubschrauber vom Dach der Botschaft abgehoben hatte. Er lehrte eine Supermacht eine Lektion, die sie nie vergessen würde: Der gefährlichste Feind ist nicht der auf der anderen Flussseite. Es ist derjenige, der neben dir im Bett schläft, wenn das Vertrauen dahin ist.

Hinweis: Einige Inhalte wurden mithilfe von Tools für künstliche Intelligenz (ChatGPT) erstellt und vom Autor aus kreativen Gründen und zur historischen Veranschaulichung bearbeitet.