Acht Monate ohne Hoffnung: Japanische Kriegsgefangene in einem verfallenden Tempel – und dann erschien die Rettung. NE.

Acht Monate ohne Hoffnung: Japanische Kriegsgefangene in einem verfallenden Tempel – und dann erschien die Rettung

Man sagte ihnen, Barmherzigkeit sei ein Mythos.

In den letzten fieberhaften Kriegswochen, als Manila brannte und die kaiserliche Armee sich in einem Anfall von Verleugnung aus den Philippinen zurückzog, erklärten die Offiziere den Frauen, was nun bevorstand. Kapitulation bedeutete Schande. Gefangennahme bedeutete Schändung. Der Feind würde sie foltern, vorführen, auslöschen. Lieber im Wald verschwinden, als gefangen genommen zu werden. Lieber verhungern, als von Amerikanern gerettet zu werden.

So schlichen sich 37 japanische Frauen – Krankenschwestern, Angestellte, Schreibkräfte, zwei ehemalige Lehrerinnen und drei Prostituierte, die sich weigerten, sich jemals wieder von irgendjemandem ausnutzen zu lassen – von der Straße ab und traten in grüne Schatten, die ganze Männerkolonnen verschluckten. Sie gingen, bis ihre Waden zitterten und der Artilleriedonner zur Erinnerung verblasste. Sie gingen vorbei an verkohlten Nipa-Hütten und kahlgekratzten Palmen, vorbei an Straßensperren, die von Jungen zurückgelassen worden waren, die ihre Gewehre wie Schlangen fallen gelassen hatten.

Sie gingen auf ein Gerücht zu: einen Tempel, so alt wie der Berg selbst, überwuchert von Ranken und Aberglauben.

Am vierten Tag fanden sie es, umklammert von Wurzeln, so breit wie eine Männerbrust. Steinstufen, glatt von Moos. Ein Buddha, geduldig verfallen, eine Hand gebrochen, die andere fest. Ein Dach, von Sonnenlicht geflickt, wo Ziegel heruntergefallen waren. Eine Halle, die nach Feuchtigkeit, Asche und dem Hauch von Weihrauch roch. Der Dschungel presste sein grünes Antlitz an jede Ritze und lauschte.

„Das reicht“, sagte Ko, eine 32-jährige Krankenschwester aus Osaka, deren Stimme noch immer ein Feldzelt voller blutender Jungen beruhigen konnte. „Wir bleiben. Wir warten.“

Worauf warten wir? Auf Erlösung. Auf die Rückkehr der Armee. Auf ein Wunder. Auf alles außer den Amerikanern.

Der Dschungel lachte und schloss sich um sie.

Erster Monat: Der Duft von altem Weihrauch und neuem Hunger

Sie erkundeten den Tempel durch Tasten. Welche Steine lose waren. Welche Balken eine Plane hielten und welche herunterfielen und einen aufschlitzten. Ein flaches Becken im äußeren Hof fing Regen und Froscheier auf; ein Bach, halb von Bananenblättern verdeckt, plätscherte nicht weit unterhalb. Sie bauten sich Nester aus getrocknetem Gras in den Nebenräumen und stellten ihre wenigen Habseligkeiten in die Haupthalle – Fotos, einen Kamm mit fehlenden Zinken, eine Gebetskarte für einen dreitausend Meilen entfernten Shinto-Schrein.

Bei Tageslicht bewegten sie sich wie Schatten unter einem dichten Blätterdach, das die Zeit stillstehen ließ. Nachts pulsierte der Dschungel vor jagenden Wesen. Sie entzündeten kein Feuer, bis Ko einen rissigen Lagerraum fand, durch dessen Dachlücke Rauch aufsteigen konnte, ohne Spuren zu hinterlassen. Wasser schmeckte nach Erde. Wurzeln schmeckten nach nichts. Angst schmeckte nach Metall.

Sie hielten abwechselnd von den zerbrochenen Dachvorsprüngen aus Wache. Sollten Amerikaner kommen, sollten Guerillas kommen, sollte überhaupt jemand kommen, würden sie sie zuerst sehen und entscheiden, ob sie fliehen oder niederknien sollten.

Jeden Morgen vor dem Buddha verglichen sie sich mit einer alten Ruhe.

Nicht um den Sieg, betete Michiko – die Angestellte aus Tokio, die Schadensmeldungen getippt hatte, bis ihr die Handgelenke schmerzten und ihre Seele abstumpfte. Nicht um Ruhm. Um Gnade.

Das Wort fühlte sich wie ein Verbrechen an.

Zweiter Monat: Die Mathematik des Hungers

Sie lernten, welche Blätter die Zunge betäubten und welche einen Tag lang Übelkeit verursachten. Sie fingen Elritzen im Bach mit netzartigen Röcken und aßen jeweils eine Beute von der Größe eines Fingernagels. Eine Frau schnitt sich an einer Ziegelscherbe in die Hand; ohne Desinfektionsmittel brannte die Wunde rot und heiß. Ko reinigte sie mit kochendem Wasser und Gebeten, den beiden Mitteln, die Krankenschwestern anwenden, wenn der Vorratsschrank leer ist.

Yuki – achtzehn, mit einem unschuldigen Gesicht, bis der Dschungel ihre Kindheitserinnerungen verblassen ließ – schlief nicht mehr ohne Albträume. Sie erwachte mit einem stummen Schrei, die Hände an die Oberschenkel gepresst, als könne sie durch Festhalten die Welt aufhalten.

„Was, wenn sie uns schon beobachten?“, fragte sie eines Abends mit dünner Stimme. „Was, wenn die Amerikaner die Bäume wie Mäntel tragen?“

„Das sind Menschen“, sagte Ko und zermahlte wilde Knollen zu einer Art Paste. „Keine Geister. Wir verstecken uns vor den Menschen. Geister lassen sich nicht täuschen.“

Sie rationierten alles. Sogar Tränen.

Dritter Monat: Die Zählung der Toten

Fumiko, fünfzig Jahre alt und in Friedenszeiten stahlhart, erlag dem Fieber. Eben noch eine strenge, aber im Grunde weiche Frau, schwankte sie zwischen zwei Welten. Ihre letzten Worte waren die einer Mutter: „Sagt meiner Tochter, ich war tapfer. Sagt ihr, ich habe es versucht.“

Sie begruben sie hinter dem Tempel, wo der Boden weich war, und drückten einen Steinkreis als Zeichen des Versprechens. Aus siebenunddreißig wurden sechsunddreißig.

Danach hörten sie auf, die Zahl laut auszusprechen. Sie hatte zu viele Ungereimtheiten.

Sie stritten weiter. Darüber, wer Wasser holte und wie weit man sich wagen durfte, nach Früchten zu suchen. Darüber, ob Satos Nachmittagsunterricht – mit Holzkohle auf glattgeschliffene Fliesenstücke gezeichnete Gedichte, ein bisschen Mathematik, damit der Kopf nicht verrückt wurde – ein Luxus war, wenn der Hunger einem die Zähne wackeln ließ. „Wir sind keine Tiere“, sagte Sato, ohne Zustimmung zu erwarten. „Sprecht Basho mit mir.“ Sie taten es. Langsam. Das Haiku schmeckte nach einer süßen Erinnerung, die keiner von ihnen seit Jahren gespürt hatte.

Vierter Monat: Der mögliche Gedanke

Eine Woche lang herrschte Stille im Dschungel. Kein fernes Artilleriefeuer, kein Donnerhall, der mit sich selbst stritt. Keine Flugzeuge, die Linien am Himmel zogen. Die Stille war kein Frieden; sie war die Abwesenheit des Herzschlags des Krieges.

„Was, wenn es nichts mehr gibt, zu dem wir zurückkehren können?“, fragte Michiko mit einer Stimme, die eine Strafe provozierte. „Was, wenn Japan am Ende ist? Was, wenn wir uns vor einer Zukunft verstecken, die bereits da ist?“

„Du lästerst“, zischte Haruko, das Kaufhausmädchen, dessen Hände einst Seide und nun Schmutz kannten. Doch ihr Blick glitt zum Tempeleingang, in die Welt dahinter, die nicht vom Getöse des Krieges erfüllt war. Stille antwortete auf die Anschuldigung wie ein Geschworenengericht.

Nachts, im mittleren Raum, wo der Boden am trockensten war, beteten sie nicht mehr um den Sieg. Sie beteten um ein Ende, das nicht mit einem Messer endete.

Monat Fünf und Sechs: Die Fäulnis und die Fäden

Der Regen setzte heftig ein. Der Tempel atmete Wasser wie ein Ertrinkender. Die Rasenbeete waren von Schimmel befallen; die Haut auch. Hustenanfälle blieben kleben und ließen nicht nach. Der kleine Garten, den Sato dem dürftigen Boden abgerungen hatte – kränkliches Grün, das sich dem Licht entgegenstreckte –, ertrank innerhalb einer Woche. Reiko schnitt sich den Fuß an einer vergrabenen Tonscherbe auf; ohne Sulfa zeichneten die roten Streifen an ihrem Knöchel ihre eigene düstere Karte.

Vierunddreißig. Niemand hat es ausgesprochen. Jeder hat es getragen.

Sie versuchten, den Tempel als Halt zu nutzen. Ein Blumenkranz von einer Lichtung am Bach lag an Buddhas zerbrochener Hand. Der Kamm wanderte von einer Frau zur nächsten, jeder Strich erinnerte sie daran, dass ihre Kopfhaut nicht immer geschmerzt hatte. Michikos Geburtstag wurde in aller Stille gefeiert: ein Lied, ihre Stimmen etwas rau, aber stimmig, ein selbstgemachter „Kuchen“ aus Wurzelpüree, ehrfürchtig geformt, den sie schlucken konnte oder nicht, ganz wie sie wollte.

Die Nächte wurden schwer. Noriko erzählte, der Buddha bewege sich, wenn niemand hinsah, und Geister sammelten sich in den Ecken. Yuki summte ein Kinderlied, bis jemand die Geduld verlor und sie – erst sanft, dann lauter – aufgefordert wurde, damit aufzuhören. Ko schwankte im Laufe der Stunden, während sie in Gedanken Listen mit Wünschen erstellte, die sie nicht erfüllen konnte. Brot. Seife. Morphium. Nachrichten.

Monat Sieben: Gnade wie ein Messer

Manchmal fühlt sich Beten an wie Betteln. Manchmal fühlt es sich an, als würde man gegen eine Wand reden, in der Hoffnung, dass sie eine Tür ist. Manchmal ist es der einzige Laut, den man von sich geben kann, ohne in einen Schrei zu verfallen.

Sie knieten trotzdem nieder, ihre Mägen krampften sich zusammen. Das Wort „Barmherzigkeit“ lag wie eine Furche in der Luft. Es schmerzte, daran zu denken. Noch mehr schmerzte es, es nicht zu tun.

Eines Nachts, als das Dach langsam tropfte und die Halle nach einer alten Wunde roch, sagte Yuki mit einer Stimme, die zu müde zum Kämpfen war, das Undenkbare: „Vielleicht sollten wir kapitulieren. Vielleicht sind amerikanische Kugeln gnädiger als diese.“

Niemand brannte. Der Dschungel hatte ihren Zorn aus ihnen herausgebrannt. Der Satz hing schwer wie Feuchtigkeit und sickerte in sie ein.

Achter Monat: Der Spaziergang und die Antwort

An einem fahlen, nebelverhangenen Morgen blickte Ko auf die Frauen, die ihr in Hunger und darüber hinaus vertraut hatten, und entschied sich für eine andere Art von Mut.

„Ich werde herausfinden, was da draußen ist“, sagte sie mit wieder eiserner Stimme. „Wenn es Amerikaner sind, dann sind es eben Amerikaner. Wenn es Geister sind, dann sind es eben Geister. Wenn ich nicht zurückkehre, habt ihr eure Antwort.“

Sie ging fort, leichter als eine Erinnerung, und trug nichts als Entschlossenheit und einen Streifen vertrockneter Wurzel bei sich. Der Dschungel beobachtete sie. Es kümmerte ihn nicht. Er nahm sie auf, wie er alles aufnimmt.

Die Patrouille fand sie zuerst. Amerikaner in Tarnkleidung, deren Gesichter sie auf eine ihr unbekannte Weise anstarrten – erst erschrocken, dann beruhigt. Ein Sanitäter kniete nieder, fühlte ihren Puls durch Haut und Knochen und sagte ein Wort, das sie später lieben lernen sollte: „Trinken.“ Ko hustete das Wort „Schläfe“ mit einer Stimme, die die Silben vergessen hatte. Dreiunddreißig, gebärdete sie mit beiden Händen, ihre Finger zitterten. Im Sterben.

Die Amerikaner debattierten nicht. Sie funken. Sie rannten.

Tempel der Geister, voller Atem

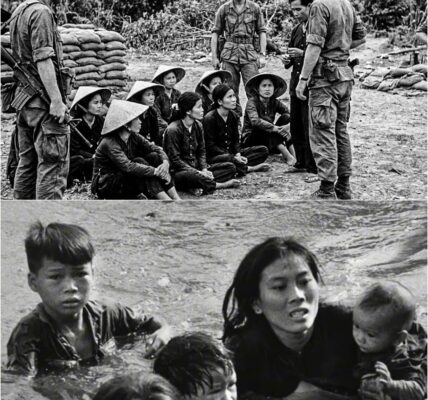

Stiefel knallten auf die Tempelstufen. Die Gewehre blieben gesenkt. Der erste GI, der durch die Tür trat, blieb wie erstarrt stehen, wie jemand, der von einem Gemälde überrascht wurde. Vierunddreißig Frauen in Lumpen wandten sich ihm zu, ihre Augen viel zu groß für ihre entstellten Gesichter. Der Buddha saß hinter ihnen wie ein Zeuge, ungerührt.

Einen Moment lang rührte sich niemand. Dann griff ein junger Soldat aus Iowa – mit breiten Schultern unter dem nassen Zeltstoff – in seinen Rucksack und tat etwas, das ihn völlig überraschte. Er öffnete einen Schokoriegel.

Er hielt es Yuki wie eine Opfergabe auf einem Altar hin und sprach in einem Tonfall, den man gegenüber verängstigten Tieren, Kindern und allen Menschen anschlägt, die man so sehr liebt, dass man sich ihre Ruhe wünscht. „Du bist in Sicherheit“, sagte er. „Es ist vorbei. Du bist in Sicherheit.“

Yuki griff danach. Das Papier knisterte. Ein Schluchzen entfuhr ihr, als sich etwas in ihrer Brust löste. Sie biss zu. Der Zucker traf sie wie ein Blitzschlag. Mit vollem Mund und dem Riegel in der Hand, den sie wie eine Reliquie hielt, weinte sie.

Decken folgten. Feldflaschen. Cracker. Worte – ihr Tonfall wichtiger als ihre Bedeutung – umspülten die Frauen wie ein reinigender Regen. Die Sanitäter stellten Infektionen, Fieber und seelische Unterkühlung fest und begannen dort, wo jede Heilung beginnt: mit Berührung, die nicht einwirkte.

Sie trugen sie auf Tragen hinaus, wenn die Beine versagten. Langsam bewegten sie sich durch den Dschungel, damit die Geretteten nicht vor Erschöpfung zitterten. Auf dem Weg nach unten fragte ein Soldat den anderen: „Monster?“ Der schüttelte nur den Kopf und schwieg, denn manche Verleugnungen drückt man besser schweigend aus.

Ein Krankenhaus und ein Spiegel

Betten. Laken, die nach einem neuen Wort rochen: Desinfektionsmittel. Seife. Wärme. Brühe, löffelweise serviert, damit die Körper nicht an der Güte zerbrachen. Früchte in Sirup. Milch, weiß wie eine Entschuldigung. Krankenschwestern – Amerikanerinnen – hielten Gesichter und Handgelenke, als lernten sie eine Sprache auswendig, die keine Verben brauchte.

„Warum?“, fragte Yuki die Krankenschwester Mary aus Kalifornien, während warmes Wasser zum ersten Mal seit acht Monaten ihr Haar über die Ranken spülte. „Warum, du Freund/Freundin?“

„Weil ihr Hilfe braucht“, sagte Mary, als würde sie die Schwerkraft erklären. „Weil der Krieg vorbei ist. Weil wir es können.“

Es war zu einfach und daher unwiderruflich wahr.

Sie schliefen, wachten zum Essen auf und schliefen wieder. Sie lernten die Daten. August – der Monat ihrer Flucht – war der Monat gewesen, in dem der Krieg geendet hatte. Ihre lange Belagerung des Tempels war selbstverschuldet, verursacht durch den Geist eines Krieges, der längst vorbei war. Die Bitterkeit dieser Wahrheit hätte sie beinahe getötet, wäre ihnen nicht zuvor die Gnade zuteilgeworden.

Zwei Wochen nach ihrer Rettung erblickte Ko eines Nachmittags ihr Spiegelbild im Flur. Ihr Gesicht, das sie anblinzelte, hatte wieder Konturen, keine Ecken mehr. Ihr Haar war ordentlich. Ihre Augen nicht mehr ganz so wild. Sie setzte sich hin und weinte in ihre Hände um die Leben, die durch Lügen verschwendet worden waren, und um das Leben, das ihr der Feind zurückgegeben hatte.

Der Abrechnungskreis

Sie versammelten sich, sobald sie wieder stehen konnten, ohne zu schwanken. Ein Gemeinschaftsraum. Die Sonne spiegelte sich in einem Quadrat auf dem Boden. Die Luft roch nach Suppe, Wäsche und noch etwas anderem: nach Hoffnung.

„Wir haben uns für den Hungertod entschieden“, sagte Michiko, ihre Worte so bedacht wie Stiche. „Wir haben uns dafür entschieden, weil wir daran glaubten. Fumiko hätte nicht sterben müssen. Noriko hätte nicht dahinsiechen müssen. Wir haben sie der Propaganda auf dem Altar geopfert.“

Haruko hielt ein Taschentuch hoch – ein weißes Quadrat mit kleinen Blümchen bestickt –, das Mary wie ein Versprechen hineingedrückt hatte. „Damit haben sie meine Tränen abgewischt“, sagte sie. „Sie haben gesagt, ich soll es aufbewahren. Was soll ich denn jetzt damit anfangen?“

„Denkt daran“, sagte Sato schlicht. „Und sorgt dafür, dass sich auch andere daran erinnern.“

Yuki sprach als Letzte. Das Mädchen, das sich die klare Entscheidung einer Kugel gewünscht hatte, wirkte nun älter, und das nicht nur vom Hunger. „Ich bin wütend“, sagte sie. „Auf sie, weil sie gelogen haben. Auf mich, weil ich geglaubt habe. Aber ich bin auch … dankbar. Dass sie unsere Gebete erhört haben.“

„Du hast um Gnade vom Feind gebetet“, sagte Ko. „Und du hast sie bekommen. Es sah einfach aus wie Schokolade und eine Decke.“

Zuhause, zerbrochen und dennoch Zuhause

Sie kehrten zurück in ein Land, das ausgehöhlt und dann als Schüssel bezeichnet worden war. Osaka – Rippchen und Rauch. Tokio – Narben, die im Regen leuchteten. Hiroshima – ein Satz, den niemand zu Ende bringen konnte.

Manche erzählten es. Sato sprach in nach Tee duftenden Räumen zu Frauen mit Händen wie ihren und forderte sie heraus, die nächste einfache Geschichte, die man ihnen auftischte, zu hinterfragen. Yuki wurde Lehrerin und verbannte Propaganda mit dem Eifer einer Konvertitin aus ihrem Klassenzimmer. „Die Wahrheit“, sagte sie zu den Zwölfjährigen mit Tinte an den Fingern, „ist oft kleiner als die Plakate und stärker.“

Manche schwiegen, denn Scham ist eine schwere Last, die man durch eine zerstörte Stadt trägt. Manche trauerten auf althergebrachte Weise. Alle erinnerten sich.

Jahre später nahm eine von ihnen – weich geworden durch den Reis der Friedenszeiten und hart geworden durch die Erinnerung an den Hunger – ihren Enkel an die Hand und erzählte ihm eine Geschichte. Von einem Tempel, der nach Regen und Stein roch. Von Gebeten, die einem gebrochenen Gesicht zugeflüstert wurden. Von dem Tag, an dem die Amerikaner nicht mit Bajonetten, sondern mit Süßigkeiten kamen. „Das Schwerste am Krieg“, sagte sie, „ist nicht das Kämpfen. Es ist der Glaube. Wir haben an die falschen Dinge geglaubt. Die Wahrheit hat uns gerettet, und es hat wehgetan.“

Kehre zum Tempel zurück

Sie kehrten zurück – jene, die konnten –, älter und mit Blumen in den Händen. Der Tempel hatte ihr Geheimnis bewahrt. Dem Buddha fehlte noch immer eine Hand. Der Dschungel hatte ihre Angst gemildert. Sie legten Blüten auf kleine Steinkreise hinter der Halle. Sie dankten der Statue für ihr Gehör, nicht weil Steine hören, sondern weil man seine Dankbarkeit manchmal auf etwas Festes richten muss.

Sie baten die Geister, zu denen sie geworden waren, eine Zeit lang nicht um Vergebung. Das war nicht nötig. Die Vergebung war bereits gekommen – in Folie gehüllt, nach Kakao duftend. Im Gefühl einer Decke, die ihnen von Händen, die sie nie zuvor berührt hatten, bis zum Kinn hochgezogen wurde.

Was sie gelernt haben, was wir lernen sollten

Barmherzigkeit ist lauter als Lügen, wenn man sie aus nächster Nähe erlebt.

Freundlichkeit trifft tiefer als Grausamkeit, weil sie die Welt, in der man zu leben glaubt, verändert.

Propaganda tötet leise, mit Hunger und Angst, und manchmal ist das Gegenmittel ein Schokoriegel, den ein Junge aus Iowa anbietet, der sich nur wünscht, der Krieg wäre endlich vorbei.

Acht Monate lang versteckten sie sich in einem Geistertempel, weil sie es aus Angst taten. Als die Antwort auf ihre Gebete kam, sah sie nicht nach dem Triumph des Imperiums aus. Sie sah aus, als hätten Menschen sich entschieden, menschlich zu sein.

Und das ist die sensationellste Wahrheit von allen.

Hinweis: Einige Inhalte wurden mithilfe von Tools für künstliche Intelligenz (ChatGPT) erstellt und vom Autor aus kreativen Gründen und zur historischen Veranschaulichung bearbeitet.