« Trop rapide ! Trop rapide ! » — Des radios allemandes tombent en panne lorsqu’un jeune pilote de ferme aux commandes d’un P-51 échappe à 12 intercepteurs. NF

« Trop rapide ! Trop rapide ! » — Des radios allemandes tombent en panne lorsqu’un jeune pilote de ferme aux commandes d’un P-51 échappe à 12 intercepteurs

Douze chasseurs allemands grimpent à toute allure à travers une couche de nuages fragmentée. Leurs radios crépitent, trahissant la confusion. La cible a déjà disparu. Elle n’a pas viré, n’a pas piqué, elle a simplement disparu. Le jeune fermier de l’Iowa n’a pas participé à un combat aérien. Il a fait quelque chose d’inattendu. Il les a tous semés. Et ce faisant, il a mis à mal une doctrine tactique à laquelle la Luftwaffe ne pouvait résister.

Mars 1944. Le ciel du centre de l’Allemagne est un champ de bataille. Chaque jour de beau temps, les bombardiers lourds américains pénètrent profondément dans le Reich. La 8e Air Force vole désormais en formations rigides, ses appareils luisants et ses traînées de condensation dessinant des formes géométriques blanches sur 12 000 mètres d’atmosphère glaciale. En dessous, la terre est brune, verte et marquée par les cicatrices.

Au-dessus d’eux, seule la certitude qu’un autre appareil les rejoint. La doctrine est simple : les bombardiers volent en ligne droite, les chasseurs les escortent. Et lorsque l’ennemi approche, l’escorte fait demi-tour et engage le combat. Mais les pertes sont terribles. Pour chaque chasseur allemand abattu, les pertes américaines s’accumulent. Pas seulement les bombardiers, mais aussi les chasseurs. Les P-47 Thunderbolt et les P-38 Lightning se livrent à des combats acharnés contre les chasseurs allemands, formant des tourbillons de puissance qui consomment du carburant et perdent de l’altitude.

Les pilotes reviennent avec des récits de courage et de chaos. Certains ne reviennent jamais. Le P-51 Mustang change la donne en matière d’autonomie. Il peut rallier Berlin et en revenir. Mais début 1944, la plupart des pilotes de chasse américains raisonnent encore comme des pilotes de combat rapproché. Ils ont été entraînés à virer, à engager le combat, à se battre au corps à corps. Le Mustang leur donne l’autonomie, mais leurs tactiques restent ancrées dans le Pacifique et l’Afrique du Nord.

Combat rapproché, violent, personnel. Personne n’a encore posé la question la plus simple : et si vous ne combattiez pas du tout ? Et si vous alliez simplement plus vite qu’ils ne peuvent vous suivre ? L’idée peut paraître lâche ou fantaisiste, mais elle est pourtant vraie. C’est une question de physique. Et un jeune pilote des plaines est sur le point de le prouver.

Il s’appelle le sous-lieutenant Robert W. Bholds. Il a grandi dans l’Iowa, où l’horizon est rectiligne et le vent souffle sans cesse. Sa famille cultivait du maïs et élevait des porcs. Il a appris à réparer les machines avant même de connaître l’algèbre. Tracteurs, batteuses, tout ce qui avait un moteur. Si ça tombait en panne, on n’appelait personne.

Vous l’aviez compris. Il était discret, pas timide, simplement économe de ses mots. Il écoutait plus qu’il ne parlait. Et il remarquait les choses, les petites choses. Le raté d’un carburateur avant la panne. L’usure irrégulière d’une courroie due à un mauvais alignement de la poulie. Des détails qui échappaient aux autres. Quand la guerre a éclaté, il s’est engagé, non par conviction, mais par devoir.

Tout le monde y allait, alors il y est allé lui aussi. L’école de pilotage était au Texas. Poussière, chaleur et répétitions interminables. Au début, il n’était pas doué pour les commandes. Certains s’y prenaient comme des oiseaux. Buholtz, lui, s’y prenait comme un ingénieur. Il étudiait les manuels. Il posait des questions. Il réfléchissait à l’énergie, à la vitesse et à la façon dont un avion se déplaçait dans les trois dimensions.

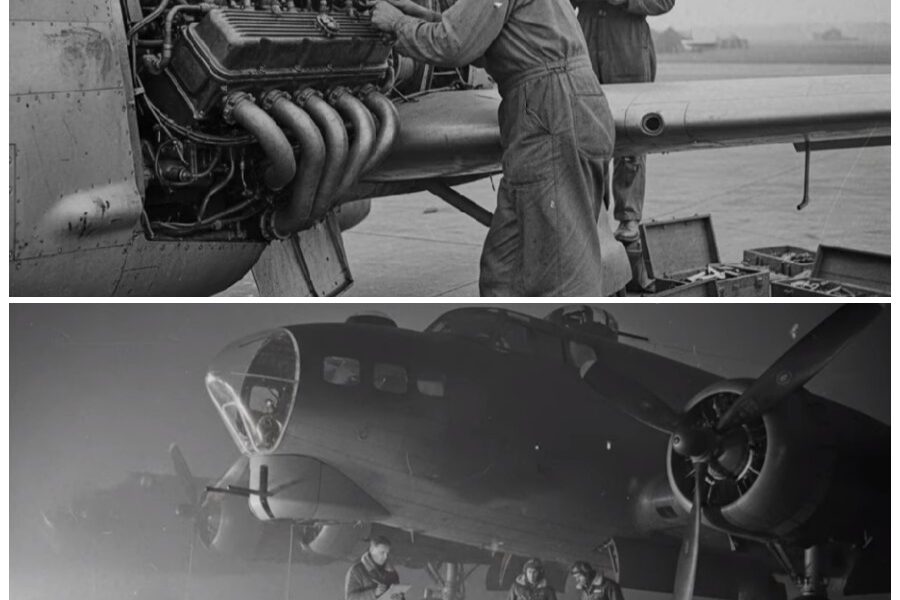

Il a effectué son premier vol en solo. Il a obtenu son brevet de pilote. Il a été affecté aux P-51. À l’hiver 1944, il intègre le 357e Groupe de chasse, stationné à Leon, dans le Suffolk, en Angleterre. La base est froide, boueuse et bruyante. Les moteurs Merlin tournent à plein régime à toute heure. Les briefings commencent avant l’aube. La nourriture est mauvaise. Le café est pire.

La seule chaleur provient du chauffage du cockpit et de la certitude de piloter le meilleur chasseur à long rayon d’action au monde. Bholtz n’est pas un as. Il n’est pas flamboyant. Il n’a ni surnom ni dessin de pin-up sur le nez de son Mustang. C’est un ailier, un pilote fiable, le genre de gars qui reste en formation et ramène son chef à bon port. Mais il a réfléchi.

À chaque mission, il observe les combats aériens. Il voit les chasseurs américains virer, poursuivant les chasseurs allemands qui plongent et les attirent vers le bas. Il voit le carburant se consumer. Il voit des avions se séparer. Il voit de bons pilotes mourir pour s’être engagés dans un combat inutile. Et il revient sans cesse à une même conclusion.

Le P-51 est plus rapide en vol horizontal que presque tous les appareils de la Luftwaffe. Ni en piqué, ni en montée, mais en palier. Manette des gaz à fond et moteur Merlin hurlant à pleine puissance, le Mustang peut distancer la plupart des intercepteurs allemands. Alors pourquoi, se demande-t-il, continuons-nous à nous retourner pour combattre ? Personne n’a la réponse.

Ou plutôt, personne ne s’est posé la question. La doctrine de chasse de la Huitième Air Force, début 1944, repose sur l’engagement offensif. Les chasseurs d’escorte sont censés rester près des bombardiers. Dès l’apparition de chasseurs ennemis, ils reçoivent l’autorisation de rompre la formation et d’engager le combat. L’objectif est de neutraliser la menace avant qu’elle n’atteigne les bombardiers lourds.

En théorie, cela paraît logique, mais en pratique, cela pose problème. Lorsque les chasseurs américains piquent pour engager le combat, ils perdent de l’altitude et de l’énergie. Les pilotes allemands le savent. Ils attirent les avions d’escorte vers le bas, puis se désengagent et remontent pour frapper les bombardiers, ou bien ils envoient quelques chasseurs en guise de leurres pendant que le gros des forces attaque depuis un autre angle.

Il en résulte une escorte fragmentée, éparpillée sur des kilomètres de ciel, qui consomme du carburant dans des combats aériens. Même avec l’autonomie des Mustangs, la gestion du carburant est une question de vie ou de mort. Un combat aérien peut vider vos réservoirs en quelques minutes. Et si vous êtes à court de carburant au-dessus de l’Allemagne, vos options sont limitées. Abandonnez et devenez un pilote chevronné.

Ou tenter de rentrer en planant et s’écraser dans la Manche. Les taux de survie s’améliorent, mais le prix à payer reste élevé. Le commandement de la chasse le sait. Les commandants de groupe le savent. Pourtant, la doctrine reste inchangée, faute d’avoir testé d’alternative. On part du principe que si l’on n’engage pas le combat, les bombardiers seront détruits. Que les chasseurs américains doivent impérativement faire demi-tour et combattre, sous peine d’échec de la mission.

Cette vitesse sans puissance est inutile. Bouhaltz n’y croit pas. Il a fait les calculs. Il a consulté les tableaux de performances. Le P-51D qu’il pilote atteint une vitesse de pointe de plus de 692 km/h en vol horizontal à haute altitude. Le Fauler Wolf 190 plafonne à environ 660 km/h. Le Mesosmidt 109 est plus rapide en montée, mais en vol horizontal soutenu, il ne peut rivaliser avec un Mustang à pleine puissance.

Ce qui signifie qu’en théorie, il n’est pas nécessaire de se battre. Il suffit d’aller suffisamment vite pour être hors de portée. Mais la théorie et la pratique sont deux choses différentes, et personne dans le 3007e n’a encore tenté l’expérience. Ni délibérément, ni par doctrine. Bholtz commence à en discuter prudemment avec son ailier et quelques autres pilotes de son escadron.

Certains écoutent, d’autres rient. L’un d’eux pose la question qui s’impose : « Et si vous vous trompez ? Et si vous vous enfuyez, qu’ils vous rattrapent quand même, que vous vous retrouvez seul et hors de position, et qu’ils vous abattent ? » Buhaltz n’a pas de réponse à cela. Pas encore. Mais il va bientôt le découvrir. 19 mars 1944. Mission : Berlin.

Dans l’obscurité du petit matin, des bombardiers lourds s’accumulent au-dessus de l’Angleterre. La condensation perle sur leurs ailes. Les équipages tapent du pied pour se réchauffer. Les pilotes consultent les cartes. Débit d’oxygène, commandes des mitrailleuses, tout est routinier… jusqu’à ce que tout bascule. Le 357e groupe de chasse décolle à Oro 9 h 00. L’escadrille de Buhaltz est pilotée par son chef de patrouille, un capitaine à deux victoires et à la tendance à l’agressivité.

Le plan est classique. Escorter les gros porteurs. Rester à proximité. Engager les menaces dès leur apparition. Ramener tout le monde à bon port. Ils traversent la Manche à 7 600 mètres d’altitude. Le ciel est d’un bleu pâle et désert. En dessous, la mer du Nord est grise et ridée. Le moteur Merlin ronronne. Le cockpit empeste l’huile, le caoutchouc et la sueur.

Au-dessus des côtes néerlandaises, la DCA se déchaîne. Des nuages noirs montent en altitude. Les bombardiers les traversent. Les chasseurs zigzaguent. Aucun impact. Puis l’appel arrive. Des bombardiers en altitude. 11 h 00. Buholtz scrute les environs. Il les repère. Douze contacts émergent de la brume, des Fauaolf 190. Peut-être quelques 109 parmi eux. Ils montent rapidement, fonçant sur le groupe de bombardiers.

Le chef d’escadrille annonce la rupture. L’escadrille se détache et pique vers les Allemands. Buhaltz suit, mais à mi-piqué, il a une intuition. Ils nous attirent dans un piège. Il ne sait pas comment il le sait. Peut-être est-ce l’instinct. Peut-être est-ce l’angle de leur montée. Trop raide pour être maintenu. Peut-être est-ce leur façon de ne pas s’engager, de simplement monter et d’observer.

Il prend une décision. Il redresse l’appareil, se stabilise, remet les ailes à l’horizontale et pousse les gaz à fond. Puissance de secours. Le Merlin rugit. Le Mustang bondit en avant. L’aiguille de vitesse grimpe. 350 370 400. Son chef d’escadrille est toujours en piqué, aux prises avec l’élément allemand de tête. Buholtz est seul et il ne fera pas demi-tour.

Il maintient le cap, droit et à l’horizontale. Les moteurs hurlent, la pression d’admission atteint le maximum, et soudain il les aperçoit : un autre groupe, huit chasseurs supplémentaires plus haut et derrière, attendant que les Américains s’engagent à basse altitude. Ils le voient aussi et se dirigent vers lui. Bholtz ne panique pas. Il ne pique pas. Il ne vire pas. Il maintient simplement la manette des gaz à fond et continue sa course.

Les pilotes allemands réagissent exactement comme le prévoit la doctrine. Ils se lancent à la poursuite, le nez en piqué, les gaz à fond. Ils ont l’avantage de l’altitude et du nombre. Le Mustang isolé est une cible facile, mais la victoire ne vient jamais. Bookholtz maintient le P-51 en vol rectiligne. La vitesse dépasse les 420 nœuds. L’appareil tremble légèrement, balloté par l’air raréfié.

Il pique légèrement du nez pour maintenir une accélération fluide. L’indicateur de température du moteur frôle le rouge. Il l’ignore. Il a peut-être cinq minutes à ce régime moteur avant que quelque chose ne casse. Peut-être moins. Il n’en a pas besoin de plus. Derrière lui, les chasseurs allemands ouvrent le feu. Des balles traçantes zigzaguent au ras de ses ailes. La plupart tombent trop court. Quelques-unes passent si près qu’il aperçoit un scintillement de phosphorescence, mais aucune ne l’atteint car elles ne se rapprochent pas suffisamment.

Ils sont à la traîne. Les loups sont rapides, certes, mais pas à ce point. Pas à cette altitude, pas en vol horizontal. Ils sont conçus pour la vitesse ascensionnelle et le roulis. Le Mustang, lui, est conçu pour la vitesse et l’autonomie. Et en ce moment, la vitesse est primordiale. La formation allemande commence à s’étirer. Les avions les plus rapides prennent de l’avance. Les plus lents reculent.

Leur allumage se dégrade. La distance augmente. D’abord 100 mètres, puis 200, puis 500. Buhaltz jette un coup d’œil à son rétroviseur. Les chasseurs à sa poursuite sont toujours là, mais ils sont plus petits maintenant, perdant du terrain à chaque seconde. Il maintient les gaz à fond. La température de son moteur est dans le rouge. La pression d’huile fluctue.

Il sent la cellule vibrer, les rivets bourdonner sous la tension. Le Merlin déploie toute sa puissance, et c’est suffisant. Un à un, les pilotes allemands abandonnent. Ils ne peuvent pas le rattraper. Ils le savent. Et ils gaspillent du carburant qu’ils ne peuvent se permettre. Bholtz les compte à mesure qu’ils s’éloignent. Trois, cinq, huit, tous. Il est de nouveau seul, mais cette fois, il est vivant.

Il réduit les gaz, laisse le moteur refroidir, vérifie ses instruments. Tout est encore à peine au vert. Il a consommé une quantité effrayante de carburant. Mais il vole toujours, toujours cap à l’ouest. Il regarde autour de lui. Le ciel est vide. Ni amis, ni ennemis, juste du bleu et du blanc et les fines traînées de condensation qui s’estompent derrière lui.

Il a survécu non pas en combattant, mais en refusant de combattre. Et il vient de prouver quelque chose que personne ne croyait : on peut les semer. Buholtz atterrit à Lyon 90 minutes plus tard. Son chef mécanicien aperçoit d’abord le capot moteur, la peinture cloquée par la chaleur. Des traînées d’huile sombres maculent le fuselage. Le Merlin cliquette et cliquette en refroidissant, le métal se contractant.

Buholtz sort de l’appareil. Sa combinaison de vol est trempée de sueur. Ses mains tremblent, non pas de peur, mais parce que l’adrénaline retombe enfin. Il fait son rapport à l’officier de renseignement : il décrit l’engagement, les douze intercepteurs, la décision de fuir, la poursuite, l’évasion. L’officier prend des notes. Aucun commentaire, juste les faits.

Mais la nouvelle se répand. Le soir venu, la moitié du groupe est au courant. Un lieutenant a semé une douzaine de chasseurs allemands. Sans tirer un seul coup de feu, sans faire demi-tour, il a simplement couru. Certains pilotes pensent que c’est de la chance. D’autres, que c’est un coup de génie. Quelques-uns, que c’est de la lâcheté. Bholtz, lui, se fiche de ce qu’ils pensent. Il sait ce qui s’est passé. Et surtout, il sait que c’est reproductible.

En deux semaines, d’autres pilotes du 357e escadron commencent à tester la tactique, non pas comme stratégie principale, mais comme solution de repli. Seuls, à court de carburant, face à une situation désespérée, au lieu de se battre, ils fuient. Plein gaz, vol en palier, vitesse maximale : ça marche. Les pilotes allemands commencent à signaler une tendance inquiétante.

Les chasseurs américains qui refusent le combat accélèrent et disparaissent. Les transcriptions radio de la Luftwaffe d’avril et mai 1944 font état à plusieurs reprises de « Mustangs » impossibles à intercepter en vol horizontal. La tactique se répand au-delà du 357e escadron. D’autres unités en entendent parler. Les officiers chargés des briefings commencent à l’évoquer non plus comme doctrine, mais comme une évidence.

Si vous ne pouvez pas gagner le combat, ne le prenez pas. Misez sur votre vitesse. Survivez. L’impact sur le taux de pertes est mesurable. Les pertes de chasseurs de la 8e Air Force par sortie commencent à diminuer au printemps 1944. Pas de façon spectaculaire, mais de façon constante. Moins de pilotes se retrouvent isolés et pris en tenaille. Moins de pilotes tombent en panne de carburant au-dessus du territoire ennemi. L’expérience y est pour beaucoup.

Une partie du succès tient à une meilleure tactique générale, mais une autre partie est due à Bhaltz. Ce jeune fermier de l’Iowa avait compris que le moyen le plus rapide de gagner un combat aérien était de ne pas engager le combat du tout. Robert Bhaltz a survécu à la guerre. Il a effectué 73 missions de combat. On lui attribue deux victoires aériennes, toutes deux dans des situations où il n’avait d’autre choix que d’engager le combat. Mais son véritable bilan est plus élevé.

On le mesure en missions où il a survécu, en camarades qui ont suivi son exemple et sont rentrés sains et saufs, en carburant économisé et en combats évités. Après la guerre, il retourne dans l’Iowa. Il parle peu de ce qu’il a fait. Quand on l’interroge, il hausse les épaules, dit qu’il pilotait des chasseurs, qu’il a eu de la chance. Mais « chance » n’est pas le mot juste. Ce que Bhaltz a accompli n’était pas dû à la chance.

C’était l’observation, la logique et la volonté d’agir sur une idée que personne d’autre n’avait testée. Il avait décelé un problème. La doctrine préconisait l’engagement. Cette doctrine avait coûté des vies. Alors, il l’a remise en question. Il n’avait ni autorité, ni grade, ni autorisation. Il avait juste une manette des gaz et le courage de l’utiliser.

En 1983, un historien militaire le retrouve pour un projet d’histoire orale. Buholtz a alors la soixantaine, toujours aussi discret et lucide. L’historien l’interroge sur la mission, les douze chasseurs, la décision de fuir. Buholtz réfléchit un instant, puis explique qu’il ne cherchait pas à être malin. Il ne voyait tout simplement pas l’intérêt de mourir alors que l’avion pouvait aller plus vite.

Voilà toute l’histoire. Il dit : « Le P-51 pouvait les distancer. » Et c’est ce qui s’est passé. L’historien lui demande s’il a eu peur. Buhaltz hoche la tête. Il avoue avoir été terrifié. Mais la peur, dit-il, n’empêche pas de réfléchir. Robert Buhaltz décède en 1996. Sa nécrologie, en deux paragraphes, paraît dans un journal local. On y évoque son service militaire, sa famille, sa ferme.

Le texte ne mentionne pas le jour où il a semé douze chasseurs allemands et révolutionné la conception de la vitesse chez les pilotes américains. Mais la leçon demeure. Elle se retrouve chez chaque pilote de chasse qui comprend que la survie est une tactique, que la discrétion n’est pas de la lâcheté, et que parfois, la meilleure chose à faire est d’aller si vite que l’ennemi ne puisse pas suivre.

Note : Certains contenus ont été créés à l’aide de l’IA (IA et ChatGPT) puis retravaillés par l’auteur afin de mieux refléter le contexte et les illustrations historiques. Je vous souhaite un passionnant voyage de découverte !