Das Geheimnis des Trinity-Gadgets: Wie 32 explosive Linsen den Zweiten Weltkrieg veränderten. NE

Das Geheimnis des Trinity-Gadgets: Wie 32 explosive Linsen den Zweiten Weltkrieg veränderten

13. Juli 1945. Später Abend, Macdonald Ranchhouse, New Mexico. George Kistakowski kniet auf dem Holzboden, seine Hände zittern, nicht vor Angst, sondern vor Erschöpfung. Vor ihm steht eine Kugel mit etwa 1,5 Metern Durchmesser, die mit 32 präzise gefertigten Sprengblöcken bedeckt ist, und er bohrt mit einem Zahnarztbohrer hinein.

Der Chemiker, der zum Bombenbauer wurde, hat Lufteinschlüsse in den Sprengstofflinsen entdeckt – winzige Hohlräume, die alles zerstören könnten. In weniger als drei Tagen wird diese Vorrichtung, die den Spitznamen „das Gadget“ trägt, entweder einen Plutoniumkern bis zur Kritikalität komprimieren und die Kraft des Atoms freisetzen oder 2.400 Kilogramm des teuersten Sprengstoffs der Welt über die Wüste von New Mexico verstreuen.

Kistiakowski füllt jede Lücke mit flüssigem Sprengstoff und arbeitet die ganze Nacht hindurch. Seine Kollegen beobachten ihn nervös. Eine falsche Bewegung, ein Funke, und monatelange, scheinbar unmögliche Ingenieursarbeit ist in einem Augenblick zunichte. Doch das ist es, was diesen Moment so bemerkenswert macht: Nur 18 Monate zuvor glaubten alle Physiker in Los Alamos, dass diese Konstruktion unmöglich sei.

Die Idee, Explosionen für eine perfekte Implosion zu nutzen und so divergierende Stoßwellen mit mikrosekundengenauer Präzision zusammenzuführen, widersprach allem, was man über Sprengstoffe wusste. Es war, wie sie sagten, ein Kampf gegen die Naturgesetze. Heute erfahren Sie, wie ein Team brillanter Wissenschaftler eine der komplexesten technischen Herausforderungen des Zweiten Weltkriegs löste.

Nicht durch einen einzigen Durchbruch, sondern durch Hunderte gescheiterter Experimente, revolutionäre Mathematik und Sprengstoffe, die es zu Kriegsbeginn noch gar nicht gab. Dies ist die Geschichte der 32 Sprenglinsen, die das Atomzeitalter ermöglichten. Spulen wir zurück ins Frühjahr 1944. Das wissenschaftliche Labor in Los Alamos. Das Manhattan-Projekt läuft seit zwei Jahren.

Tausende Menschen arbeiten in geheimen Anlagen in ganz Amerika und wetteifern darum, vor Nazideutschland eine Atombombe zu bauen. Der ursprüngliche Plan scheint einfach: Man verwendet eine Art Kanone. Man beschießt ein Stück Uran auf ein anderes. So entsteht eine kritische Masse, die eine nukleare Explosion auslöst. Simpel, elegant – und mit Uran-235 funktioniert es einwandfrei. Doch dann kommt der April 1944.

Die ersten im Reaktor erzeugten Plutoniumproben stammen aus Hanford. Alio Segres Team testet sie umgehend. Die Ergebnisse sind katastrophal. Reaktorerzeugtes Plutonium enthält Plutonium-240, ein Isotop mit einer fünfmal höheren Selbstspaltungsrate als reines Plutonium-239. Wird es durch eine Art Sprengkanone geleitet, detoniert es vorzeitig.

Das nukleare Material würde sich selbst zerstören, bevor es die volle Kritikalität erreicht. Statt einer 20-Kilotonnen-Explosion gäbe es vielleicht 200 Tonnen – ein vernichtendes Feuerwerk, das das gesamte wertvolle Plutonium verschwendet. J. Robert Oppenheimer, der Direktor des Labors, steht vor einer unmöglichen Wahl. Sie können Plutonium komplett aufgeben und alles auf Uran-235 setzen, das Oak Ridge nur quälend langsam produziert, oder sie können eine alternative Methode verfolgen, die die meisten Physiker für Science-Fiction halten: die Implosion.

Das Konzept klingt verrückt. Man umgibt eine unterkritische Plutoniumkugel mit Sprengstoff und zündet diesen gleichzeitig von mehreren Punkten aus. Dadurch entsteht eine sphärisch konvergierende Stoßwelle, die den Plutoniumkern in weniger als einer Mikrosekunde auf die doppelte Dichte komprimiert. Seph Netterme, ein Physiker vom Caltech, beschäftigt sich seit 1943 mit Implosionen.

Seine ersten Experimente bestanden darin, Rohre mit Sprengstoff zu umwickeln und zu zünden. Die Ergebnisse waren ernüchternd. Die Zylinder waren verdreht, asymmetrisch und sahen aus wie zerdrückte Bierdosen. Nichts ähnelte auch nur annähernd der perfekten Kugelform, die für eine Atomwaffe nötig wäre. Doch was sie nicht ahnten: Die Lösung würde die vollständige Abkehr von der traditionellen Sprengstoffforschung und die Entwicklung eines völlig neuen Gebiets erfordern – Präzisionssprengstoffe.

Im Januar 1944 telefoniert James Conand, Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsforschungskomitees, mit der Harvard-Universität. Er sucht George Kistakoski. Der in der Ukraine geborene Chemiker leitet bereits die Abteilung 8 des Amtes für wissenschaftliche Forschung und Entwicklung, zuständig für Sprengstoffe und Treibstoffe. Er kennt sich mit hochexplosiven Stoffen besser aus als fast jeder andere in Amerika, ist aber skeptisch.

Als Conan das Konzept der Implosion erklärt, hält Kistiakosski es für unmöglich. „Du verlangst von Sprengstoff etwas, wofür er nicht konzipiert ist“, sagt er zu Conan. „Sprengstoff driftet auseinander. Er zerstört. Du willst, dass er sich mit mikrosekundengenauer Präzision zusammenzieht.“ Conan bleibt hartnäckig. Im Juni 1944 trifft Kistiakosski in Los Alamos ein.

Innerhalb weniger Wochen befördert Oppenheimer ihn zum stellvertretenden Abteilungsleiter der Sprengstoffabteilung. Nettermire, der ursprüngliche Verfechter der Implosion, wird zum leitenden technischen Berater degradiert. Es ist ein harter Schritt, aber Oppenheimer weiß, dass ihnen die Zeit davonläuft. Kissakoski erbt ein Desaster. Sein Team führt einen Sprengstofftest nach dem anderen durch.

Alle Ergebnisse deuten auf eine asymmetrische Kompression hin. Die Plutoniumkugel würde deformiert hervorgehen und niemals die für die Kritikalität notwendige Dichte erreichen. Dann trifft der brillante ungarische Mathematiker John Vanimoman in Los Alamos ein. Vanimoman betrachtet das Problem aus einem anderen Blickwinkel. Anstatt zu versuchen, einen einzelnen Sprengstoff zur Konvergenz zu bringen, könnte man mehrere Sprengstoffe mit unterschiedlichen Detonationsgeschwindigkeiten verwenden. Man kann sich das wie eine optische Linse vorstellen.

Licht breitet sich in verschiedenen Materialien unterschiedlich schnell aus. Glas bündelt Lichtstrahlen und fokussiert sie. Was wäre, wenn man dasselbe mit explosiven Stoßwellen erreichen könnte? Die Idee der explosiven Linse war geboren. Der eigentliche Durchbruch gelang jedoch erst im April 1944 mit der Ankunft des britischen Wissenschaftlers James Tuck.

Tuck hatte jahrelang Hohlladungen für Panzerabwehrwaffen entwickelt – Sprengstoffe, die so präzisionsgefertigt waren, dass sie ihre Energie in einem einzigen, durchdringenden Strahl bündelten. Er verstand es, die Geometrie von Sprengstoffen zu formen. Gemeinsam entwickelten Vonoman und Tuck die mathematischen Grundlagen. Sie benötigen zwei Sprengstoffe, einen schnellen und einen langsamen.

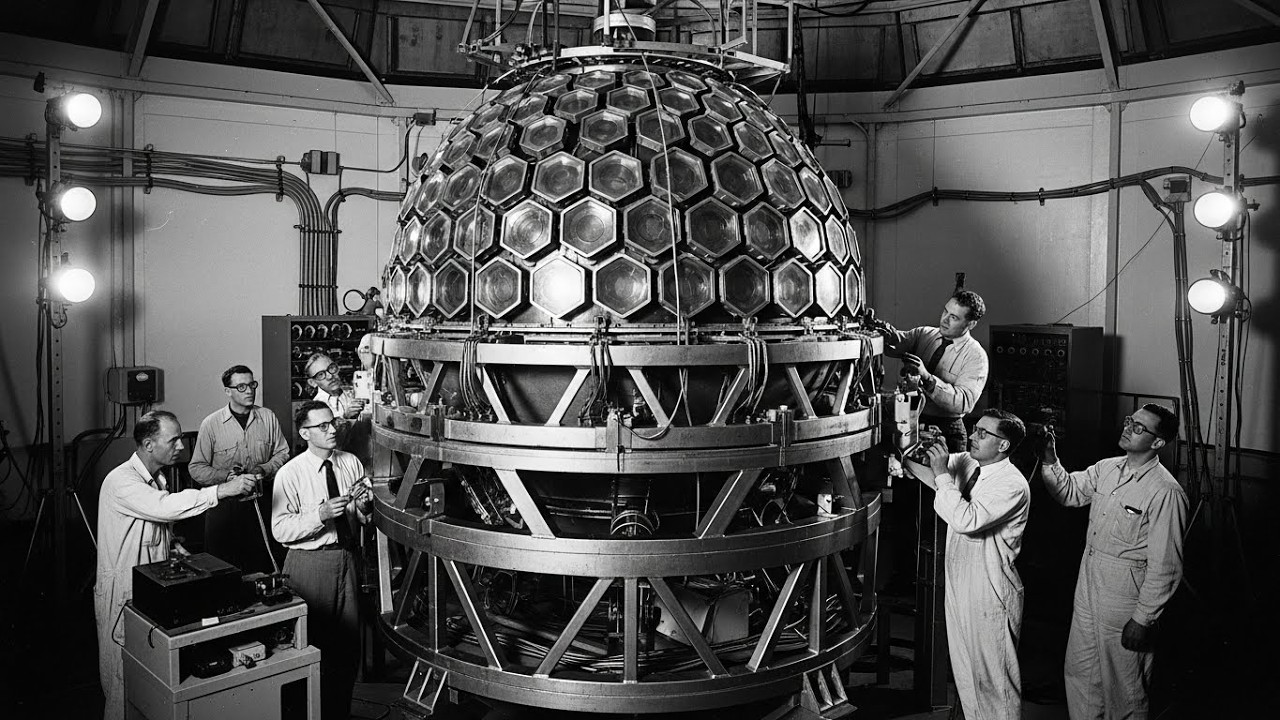

Der schnell explodierende Sprengstoff erzeugt die anfängliche divergente Stoßwelle. Anstatt diese sich nach außen ausbreiten zu lassen, wird der langsam explodierende Sprengstoff in einer präzise berechneten Geometrie angeordnet. Die Stoßwelle trifft unter einem Winkel auf den langsam explodierenden Sprengstoff, wird wie Licht durch eine Linse gebrochen und nach innen auf einen einzigen Punkt fokussiert. 20 hexagonale Linsen, 12 pentagonale Linsen, insgesamt 32, sind in einer perfekten Kugel um den Plutoniumkern angeordnet.

Theoretisch ist es genial. In der Praxis müssen sie es aber erst einmal bauen. Und das bedeutet, die richtigen Sprengstoffe zu finden. Hier liegt das Problem: 1944 verfügen die Vereinigten Staaten nicht über die benötigten Sprengstoffe. Für den schnell detonierenden Sprengstoff benötigen sie etwas mit einer Detonationsgeschwindigkeit von etwa 7,9 Millimetern pro Mikrosekunde.

Für den langsamen Sprengstoff sind etwa 4,9 mm pro Mikrosekunde erforderlich. Entscheidend ist, dass beide schmelzgegossen werden können, um in präzise Formen gegossen werden zu können. TNT gab es bereits seit 1863. Es ist stabil, berechenbar und gießbar, aber zu langsam – nur 6,9 mm pro Mikrosekunde. Hier kommt RDX ins Spiel, ein Sprengstoff aus der Forschungsabteilung. Er wurde 1898 erstmals vom deutschen Chemiker Gayorg Friedrich Henning synthetisiert.

RDX war bis zum Zweiten Weltkrieg praktisch unbrauchbar. Das britische Woolwitch-Arsenal entwickelte Anfang der 1940er-Jahre Produktionsmethoden. Es ist 1,5-mal so stark wie TNT, doppelt so stark pro Volumen und hat eine Detonationsgeschwindigkeit von 8,7 mm/µm. Doch es gibt ein Problem: Das britische Woolwitch-Herstellungsverfahren benötigt 10 kg Salpetersäure für jedes Kilogramm RDX.

Es ist teuer und für die Massenproduktion unpraktisch. Kistyakowski, der sich an seine Zeit als Leiter der Sprengstoffabteilung erinnert, kontaktiert Verer Bachmann an der Universität von Michigan. Bachmann arbeitet an einer effizienteren Produktionsmethode. Innerhalb weniger Monate perfektioniert er das sogenannte Bachmann-Verfahren, eine Kombination aus kanadischen Techniken und direkter Nitrierung.

Die US-Armee beauftragt Eastman Kodak mit dem Bau einer Produktionsstätte in Tennessee. Das Holston Army Ammunition Plant beginnt mit der Herstellung von RDX. Auch heute, 80 Jahre später, ist es noch immer Amerikas wichtigster Lieferant militärischer Sprengstoffe. Die Mischung besteht aus 59,5 % RDX, 39,5 % TNT und 1 % Wachsdesensibilisator. Das Ergebnis ist die Zusammensetzung B. Detonationsgeschwindigkeit 7.

9 mm pro Mikrokondensator. Perfekt für schnell detonierende Sprengstoffe. Doch was ist mit langsam detonierenden Sprengstoffen? Kistyakowski ruft erneut an, diesmal bei seinen ehemaligen Kollegen im Sprengstoffforschungslabor in Brutin, Pennsylvania. Er braucht etwas deutlich Langsameres als TNT. Dr. Duncan McDougall und sein Team beginnen mit Experimenten, bei denen Bariumnitrat mit TNT vermischt wird.

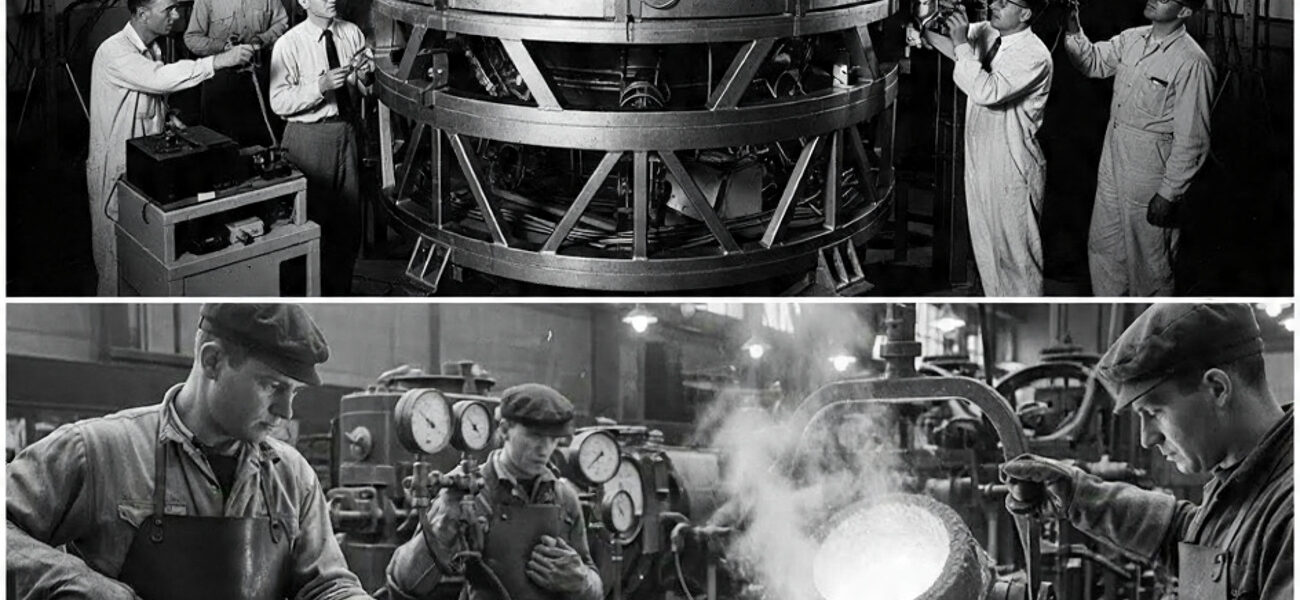

Reines TNT ist nicht langsam genug, Bariumnitrat hingegen ist nahezu inert. Durch Mischen beider Stoffe lässt sich die Detonationsgeschwindigkeit über das Mischungsverhältnis einstellen. Man einigt sich auf 76 % Bariumnitrat und 24 % TNT. Die resultierende Detonationsgeschwindigkeit beträgt 4,9 mm/µm. Nun verfügten sie über die benötigten Materialien, doch die größte Herausforderung stand noch bevor: die Herstellung von 32 präzise gefertigten Sprengstofflinsen mit einem Gewicht von jeweils über 36 kg und Toleranzen im Tausendstel-Zoll-Bereich. April 1945.

Die Gießerei der X-Division in Los Alamos läuft rund um die Uhr. Stellen Sie sich die Herausforderung vor: Sie arbeiten mit 2400 kg Sprengstoff. Sie müssen ihn schmelzen, in Formen gießen, präzise bearbeiten und anschließend zu einer perfekten Kugel zusammenfügen. Und das alles, während Nazi-Deutschland möglicherweise dasselbe versucht.

Die Zusammensetzung B wird als festes Material angeliefert. Arbeiter füllen es in dampfbeheizte Kessel und erhitzen es auf 100 °C. Zuerst schmilzt das TNT und wird zu einer klaren Flüssigkeit. Dann geben sie unter ständigem Rühren langsam das mit Wasser befeuchtete RDX hinzu. Das Wasser verdampft. Schließlich mischen sie das Wachsdesensibilisatormittel unter. Der flüssige Sprengstoff wird in Formen gegossen – einige sechseckig, andere fünfeckig –, die jeweils sorgfältig nach den mathematischen Prinzipien von von Newman konstruiert wurden.

Sie erzeugen ein Vakuum, um Luftblasen zu entfernen. Die Dichte ist entscheidend. Lufteinschlüsse führen zu einer asymmetrischen Detonation. Das Fass ist kniffliger. Bariumnitrat schmilzt nicht. Es bleibt als feines Pulver in geschmolzenem TNT suspendiert und bildet eine dickflüssige Masse. Um die Viskosität zu reduzieren, fügen sie 0,1 % Nitrocellulose hinzu. Kurz vor dem Gießen wird Stearoxyessigsäure beigemischt, um Risse zu vermeiden. Auch hier entfernt das Vakuum eingeschlossene Gase.

Jede Linse besteht aus zwei Teilen: einem äußeren Abschnitt aus Komposition B und einem inneren Abschnitt aus stabförmigem Material. Diese sind präzisionsgefertigt und passgenau zusammengefügt. An der Grenzfläche zwischen den beiden Teilen, wo schnelles und langsames Sprengmaterial aufeinandertreffen, geschieht das Unglaubliche. Die Stoßwelle trifft auf diese Grenze, wird nach innen abgelenkt und konvergiert zum Zentrum hin. Doch das ist das wirklich Bemerkenswerte daran.

Die eigentlichen Linsen können nicht getestet werden. Sie sind zu teuer und ihre Herstellung zu aufwendig. Stattdessen verwenden sie Ersatzmaterialien wie Stahlplatten, Aluminiumkugeln und Röntgenaufnahmen, um die Ausbreitung von Stoßwellen zu beobachten. Bruno Rossi, ein italienischer Physiker, der vor dem Faschismus floh, leitet das Diagnoseteam. Sie entwickeln verschiedene Techniken: Hochgeschwindigkeits-Blitzlichtfotografie, Kameras mit rotierenden Spiegeln und die Stiftmethode, bei der Metallstifte, die mit Oszilloskopen verbunden sind, durch die Implosion getroffen werden und so Zeitdaten liefern.

Der raffinierteste Test ist das Rala-Experiment mit radioaktivem Lanthan. Dabei wird eine Gammastrahlenquelle im Zentrum einer Testanordnung platziert. Während die Stoßwelle die umgebende Metallkugel komprimiert, werden die Gammastrahlen zunehmend absorbiert. Detektoren, die um den Sprengstoff herum angeordnet sind, messen die Intensitätsänderungen und zeigen so die Symmetrie der Kompression an.

Test um Test, Justierung um Justierung. Bis zum Sommer 1945 haben sie Hunderte von Experimenten durchgeführt. Und dann löst Luis Alvarez das letzte Rätsel. Selbst mit perfekten Linsen bleibt ein Problem bestehen: das Timing. 32 Sprenglinsen bedeuten 32 Detonationspunkte. Zünden sie nicht alle innerhalb weniger Mikrosekunden, verläuft die Implosion asymmetrisch.

Der Plutoniumkern spritzt seitlich heraus, anstatt sich gleichmäßig zu verdichten. Herkömmliche Zünder verwenden eine Zündkapsel, eine kleine Sprengladung, die auf Hitze oder Aufprall reagiert. Doch diese Zünder sind unzuverlässig. Die Zündzeit variiert um Zehntel Mikrosekunden. Völlig inakzeptabel. Lewis Alvarez, ein Experimentalphysiker und Leiter der Arbeitsgruppe für elektronische Zünder, erfindet die Lösung.

Sprengdrahtzünder. So funktionieren sie: Ein dünner Draht, der sogenannte Brückendraht, wird mit dem Sprengstoff in Kontakt gebracht. Beim Anlegen einer Hochspannung erhitzt sich der Draht nicht nur, sondern verdampft explosionsartig und erzeugt so eine Stoßwelle, die stark genug ist, die Hauptsprengladung zu zünden. Und entscheidend: Sie sind schnell und zuverlässig.

Die Zeitabweichung beträgt weniger als eine Mikrosekunde. Doch es gibt ein weiteres Problem: die Signalverzögerung. Elektrizität breitet sich zwar schnell aus, aber nicht verzögerungsfrei. Sind die Drähte von der Zündeinheit zu den einzelnen Zündern unterschiedlich lang, treffen die Signale zu unterschiedlichen Zeiten ein. Die Lösung ist elegant: Alle Drähte müssen exakt gleich lang sein.

Die Zündkabel verlaufen präzise durch das Innere des Geräts, um ein gleichzeitiges Eintreffen der Zünder zu gewährleisten. Dabei wird sogar die Dicke der Isolierung berücksichtigt, die die Signalausbreitungsgeschwindigkeit beeinflusst. Jede Linse verfügt über zwei Zünder, insgesamt 64, die alle mit einer einzigen Zündeinheit verbunden sind. Sollte ein Zünder ausfallen, sorgt sein Ersatzzünder dafür, dass die Linse weiterhin zündet.

Das gesamte System muss einwandfrei funktionieren. Fehler sind nicht erlaubt. Es gibt keine zweite Chance. Und damit sind wir zurück bei jener Nacht im McDonald Ranch House. Kistioski bohrt Lufteinschlüsse heraus. Der Trinity-Test findet in weniger als drei Tagen statt. 15. Juli 1945. Der Abend vor Trinity. Oppenheimer ist nervös.

Der letzte Magnettest in Kuitz lieferte anomale Ergebnisse. Hans Btha verbrachte die ganze Nacht mit der erneuten Analyse der Daten und kam zu dem Schluss, dass es sich um einen Gerätefehler handelte, doch Zweifel blieben. George Castia traf Oppenheimer im Basislager an. Die Physiker waren sehr skeptisch, ob die Linsen ordnungsgemäß funktionieren würden. Castiacowski erinnerte sich später: „Ich wettete mit Oppenheimer einen beträchtlichen Teil meines Geldes, etwa 600 oder 700 Dollar gegen 10 Dollar, dass der Sprengstoff funktionieren würde.“

„Es geht nicht nur ums Geld, es geht um Selbstvertrauen.“ Kistiakowski hat 18 Monate lang an der Perfektionierung dieser Objektive gearbeitet. Er weiß, dass sie funktionieren werden. 16. Juli 1945, 4:00 Uhr. Ein Gewitter verzögert den Test. Meteorologe Jack Hubard sagt ein kurzes Wetterfenster zwischen 5 und 6 Uhr voraus. 5:29 Uhr. Kriegszeit in den Bergen. Kenneth Banebridge drückt den Auslöser.

64 Sprengdrahtzünder zünden gleichzeitig. 32 Sprenglinsen bündeln die divergierenden Stoßwellen zu einer perfekt konvergierenden Kugel. Die Stoßwelle breitet sich mit 38.620 km/h nach innen aus. Sie erreicht den Plutoniumkern, eine 6,2 kg schwere Kugel von der Größe einer Orange, und komprimiert ihn in weniger als einer Mikrosekunde auf die doppelte Dichte.

Das Plutonium erreicht die überkritische Phase. 80 Neutronengenerationen finden in kürzerer Zeit als einem menschlichen Herzschlag statt. Die Temperatur im Kern erreicht 10 Millionen Grad Celsius. In Sekundenbruchteilen wird eine Energiemenge freigesetzt, die 21 Kilotonnen TNT entspricht. Ein Lichtblitz, heller als tausend Sonnen, erhellt die Wüste von New Mexico.

Zehn Meter entfernt spüren Beobachter die Hitze im Gesicht. Die Druckwelle trifft 40 Sekunden später ein. Die Pilzwolke steigt sieben Meilen hoch in die Atmosphäre. Das Gerät hat einwandfrei funktioniert. Christyowski findet Oppenheimer anschließend. „Ich klopfte Oppenheimer auf die Schulter und sagte: ‚Ich habe die Wette gewonnen‘“, erinnerte er sich. Oppenheimer zahlte. Doch das war erst der Anfang.

Drei Wochen später wird ein dem Trinity-Gerät identisches Gerät namens „Fat Man“ auf einen B-29-Bomber namens „Box Car“ verladen. Am 9. August 1945 detoniert es über Nagasaki, Japan, und beendet damit den Zweiten Weltkrieg. Das Konzept der Sprenglinsen endete jedoch nicht mit „Fat Man“. Auch heute noch spielen Sprenglinsen eine wichtige Rolle.

Die von Tuck entwickelten Hohlladungen werden zur Perforation von Erdölquellen eingesetzt. Bohrunternehmen verwenden radiale Anordnungen kleiner Hohlladungen, typischerweise 12 bis 36 pro Meter, um Strömungswege zwischen Bohrloch und Erdölvorkommen zu schaffen. Zu den militärischen Anwendungen gehören Panzerabwehrwaffen, bei denen Hohlladungsstrahlen Panzerungen durchdringen können, die ein Vielfaches des Ladungsdurchmessers betragen.

Die moderne SpaceX Crew Dragon-Kapsel verwendet Hohlladungen, im Wesentlichen eindimensionale Linsen, um die Raketenstufen während des Fluges sauber zu trennen. Das Holston Army Ammunition Plant, das zur Herstellung von RDX für das Manhattan-Projekt errichtet wurde, ist noch heute in Betrieb. Es ist nach wie vor der einzige amerikanische Hersteller von RDX, HMX und speziellen kunststoffgebundenen Sprengstoffen.

Das unter Kriegsdruck entwickelte Bachmann-Verfahren ist nach wie vor die Standardfertigungsmethode. Doch das wohl wichtigste Erbe ist konzeptioneller Natur. Vor 1945 waren Sprengstoffe grobe Zerstörungsmittel. Das Manhattan-Projekt wandelte sie in Präzisionsinstrumente um. Aus diesen Kriegsanstrengungen gingen die Detonationsphysik, das Verständnis der Stoßwellenausbreitung, die Zustandsgleichungsmodellierung und die Erforschung hydrodynamischer Instabilitäten hervor.

Moderne Atomwaffen nutzen nach wie vor Implosionsmechanismen, die auf den Prinzipien der Trinity-Gadgets basieren. Obwohl moderne Sprengstoffe sicherer und leistungsstärker sind, bleibt das Grundprinzip unverändert: Präzise geformte Sprengstofflinsen wandeln divergierende Wellen in sphärische Konvergenz um. Alles begann mit einem ukrainischen Chemiker, der darauf wettete, dass 32 Blöcke aus geschnitztem Sprengstoff eine perfekte Implosion erzeugen könnten. Er sollte Recht behalten.

Was haben wir also heute gelernt? Die 32 Sprengstofflinsen von Trinity Gadgets zählen zu den bemerkenswertesten Ingenieurleistungen des Zweiten Weltkriegs. Wissenschaftler mussten neue Sprengstoffe erfinden, Herstellungsverfahren entwickeln, die es zuvor noch nicht gab, Präzisionsdiagnostik zur Messung mikroskopischer Phänomene entwickeln und mathematische Probleme lösen, die die Grenzen des 1945 Machbaren erweiterten.

Doch mehr noch, sie veränderten unsere Sicht auf Sprengstoffe. Sie bewiesen, dass man mit genügend Präzision, Kreativität und Entschlossenheit selbst zerstörerische Kräfte kontrollierbar einsetzen kann. Die 2.404 kg (5.300 lb) Sprengstoffmischung und -behälter, die den 6,2 kg schweren Plutoniumkern umgaben, veränderten Geschichte. Nicht etwa, weil Sprengstoffe an sich schon stark sind.

Die Menschheit wusste das schon immer, aber erst jetzt wurden Sprengstoffe präzise. Wenn Sie diese Geschichte faszinierend fanden, abonnieren Sie unseren Kanal. Nächste Woche tauchen wir in ein weiteres technisches Rätsel des Atomzeitalters ein: Wie die Codeknacker in Bletchley Park Colossus entwickelten, den weltweit ersten programmierbaren Computer, der die Loren-Chiffre knackte.

Eine Geschichte über Elektronenröhren, Lochstreifen und Mathematik, die zum Sieg im Krieg beitrugen. Und wenn Sie mehr über technische Problemlösungen aus der Militärgeschichte erfahren möchten, schauen Sie sich unser Video über die Malberry-Häfen an. Darin erfahren Sie, wie Ingenieure innerhalb von neun Monaten zwei schwimmende Häfen bauten, um die Landung in der Normandie zu versorgen. Link in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen.

Dies war ein weiterer tiefer Einblick in die technische Brillanz, die unsere

Hinweis: Einige Inhalte wurden mithilfe von Tools für künstliche Intelligenz (ChatGPT) erstellt und vom Autor aus kreativen Gründen und zur historischen Veranschaulichung bearbeitet.