Un rebondissement déchirant : comment la bienveillance américaine a détruit la loyauté nazie – Révélation du journal d’un véritable prisonnier de guerre. NF

Un rebondissement déchirant : comment la bienveillance américaine a détruit la loyauté nazie – Révélation du journal d’un véritable prisonnier de guerre

(Récit historique romancé et cinématographique inspiré de la réalité des camps de prisonniers de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Ceci n’est pas un compte rendu vérifié de personnes ou de citations spécifiques.)

L’Atlantique n’a jamais cessé de bouger, et les doigts de Hans Becker non plus.

Il était assis sur le pont métallique du navire de transport de troupes, le dos appuyé contre une cloison, les genoux repliés, s’efforçant de garder l’équilibre tandis que le monde tanguait et roulait sous lui. Les moteurs du navire vibraient comme un cœur qui battait dans l’acier. Les embruns salés s’accrochaient à tout, et l’air sous le pont – où la plupart des prisonniers étaient entassés – empestait la sueur, le vomi, la rouille et la peur.

Hans avait toujours cru que la peur était une faiblesse. C’était le message du Parti. Ce que disaient les affiches. Ce que disaient les discours. La peur était réservée aux faibles. Les Allemands étaient censés être inébranlables. Les Allemands étaient censés endurer.

Mais le fer ne supporte pas la famine.

En Afrique du Nord, il avait vu des hommes se transformer en ombres. Il avait vu des corps robustes s’effondrer sous l’effet de la déshydratation et de la faim, plus efficacement que n’importe quelle balle ennemie. Il avait vu des lèvres se gercer et saigner sous le soleil, des gencives gonfler et s’assombrir, des mains trembler tellement qu’un homme ne pouvait plus tenir une cuillère. Il avait vu des soldats, arborant fièrement leurs insignes au col, s’écrouler sur le sable comme des uniformes abandonnés.

En 1943, alors qu’il traversait l’Atlantique, Hans serrait contre lui une médaille de la Croix de fer, comme si le métal pouvait empêcher ses entrailles de se désintégrer. Son père la lui avait donnée avant son départ pour l’Est, avant que Stalingrad ne devienne un nom murmuré comme une malédiction. Cette médaille n’était pas qu’un simple ornement. C’était une promesse : loyauté, honneur, certitude. Un petit objet solide auquel se raccrocher quand tout le reste s’écroulait.

Les émissions nazies promettaient que la captivité des Américains serait l’humiliation suprême. La famine. Les coups. Les chaînes. Des « soldats bâtards » qui traiteraient les Allemands comme des bêtes. Hans s’était répété ces avertissements lorsque son unité avait cédé et s’était rendue. Il se les était répétés en faisant la queue au centre de traitement sous le soleil de plomb d’Afrique du Nord. Il se les était répétés lorsque les gardes américains, d’un anglais haché, faisaient signe aux prisonniers d’avancer.

Il s’attendait à recevoir le premier coup d’un instant à l’autre.

Au lieu de cela, un sergent américain mâchant du chewing-gum lui tendit un gobelet d’eau en métal.

Clair. Froid. Plein.

Pas de rationnement. Pas de cruauté théâtrale. La soif de Hans ne sera pas apaisée.

Hans but quand même, car la soif est plus forte que l’idéologie.

C’était la première fracture.

La seconde s’est produite lors de l’examen médical.

De vrais médecins. Des blouses blanches. Des instruments que Hans ne reconnaissait que dans les infirmeries pour officiers en Allemagne. Ils examinaient les dents, les yeux, les membres. Ils injectaient de la sulfasalase dans des blessures que la plupart des hommes avaient appris à ignorer, trop fatigués pour s’en soucier.

Aucune question sur la loyauté envers le parti.

Pas d’interrogatoires.

Des formalités administratives et des soins médicaux assurés à la vitesse de l’industrie.

Quatre mille prisonniers par jour, traités, tamponnés, enregistrés, chargés sur des navires comme du fret — pas du fret de valeur, pas du fret précieux, mais du fret géré. Ordonné. Efficace.

Cela ne correspondait pas au récit qu’on lui avait présenté.

Hans monta à bord et, lorsque l’écoutille se referma avec fracas, les ténèbres les engloutirent. Des hommes murmurèrent : « Ils vont nous jeter à la mer. » « Pire que les Soviétiques. » Hans pressa le médaillon contre sa poitrine, écoutant le souffle lourd de l’océan et les toux des hommes aux corps déjà brisés.

Le sommeil venait par fragments.

Puis, le troisième jour, une écoutille s’ouvrit et des marins américains descendirent avec des plateaux.

De la vapeur s’échappait des bols en métal.

Hans regarda fixement un garde déposer un repas devant lui. Des haricots. Du pain de maïs. Une tranche de fromage plus épaisse que sa ration hebdomadaire en Tunisie.

Sa cuillère tremblait tellement que les haricots clapotaient.

Les hommes autour de lui mangeaient comme des chiens affamés, non pas parce qu’ils étaient des animaux, mais parce que la faim rend tout le monde identique. Un caporal bavarois murmura, presque avec déférence : « Voilà ce qu’ils donnent à manger à leurs ennemis. »

Hans déglutit lentement, les saveurs inondant sa bouche d’une manière presque obscène. Maïs doux. Sel. Gras. De vraies calories. Pas des calories de propagande, pas des chimères de rationnement, mais du vrai carburant.

Et c’était le plus cruel.

Parce que ça faisait du bien.

C’était comme une question de survie.

Il avait l’impression que son corps attendait ce moment depuis des mois.

Le doute s’est insidieusement installé comme de la moisissure.

Était-ce un piège ? Les engraissaient-ils pour leur infliger une cruauté encore plus grande ?

Mais jour après jour, les repas arrivaient. Chauds et copieux. Les gardes ne punissaient pas les hommes qui parlaient allemand. Ils ne battaient pas les malades. Ils distribuaient des cigarettes avec la même désinvolture que s’il s’agissait d’outils.

Coups de chance.

Hans en prit une, les doigts tremblants. Le tabac américain était plus riche que tout ce qu’il avait senti depuis des années. Chez lui, une cigarette coûtait une journée de salaire au marché noir – si tant est qu’on puisse en trouver. Ici, on les donnait aux prisonniers.

Pourquoi?

Il n’avait pas de réponse qui corresponde à sa vision du monde d’antan.

Le dixième jour, une tempête éclata. Le navire tanguait violemment, les vagues s’abattant sur la coque avec la force de l’artillerie. Les hommes hurlaient. Certains priaient. D’autres vomissaient à satiété. Hans s’accrochait à un tuyau et luttait pour ne pas mourir de nausées.

Dans la confusion, un garde a glissé sur le pont mouillé et a juré en anglais, puis a ri lorsqu’un prisonnier l’a attrapé par le bras et l’a aidé à se relever.

Pas de coup de poing.

Aucune représailles.

Deux hommes qui se tiennent en équilibre dans une tempête.

Hans regardait, la gorge serrée.

Tout ce qu’on lui avait enseigné sur la hiérarchie et la supériorité raciales — tout ce qu’on lui avait inculqué depuis son enfance — tremblait comme une structure bon marché sous le vent.

Le quatorzième jour, l’écoutille s’ouvrit sur une lumière aveuglante.

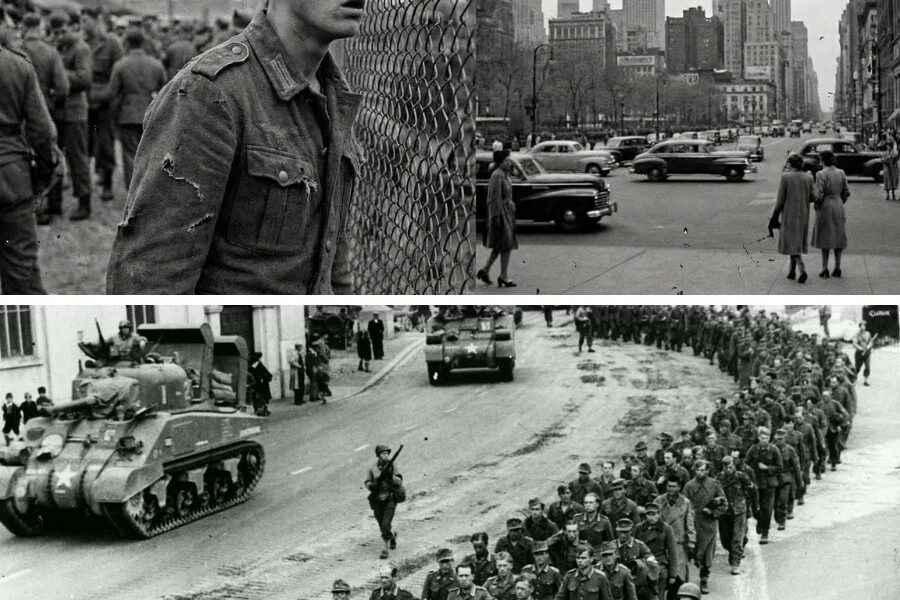

Le port de New York se déployait comme sur une autre planète.

Des gratte-ciel perçaient le ciel. Des milliers de caisses étaient déchargées des navires. Des centaines de voitures rutilantes s’alignaient sur le quai. Leurs moteurs ronronnaient comme si le carburant n’était pas une denrée rare. Les dockers s’activaient avec une assurance décontractée. On gaspillait de la nourriture sans gêne. Hans vit un homme jeter à l’eau une pomme à moitié mangée, trognon compris, et sentit en lui quelque chose se briser, bien plus que la simple faim.

Cette pomme aurait pu nourrir sa mère à Munich.

Ici, c’était des ordures.

Le voyage en train vers le sud a scellé la fracture.

Ils furent chargés dans des wagons à bestiaux, mais à travers les lattes, on pouvait voir un pays qui ne ressemblait pas à une démocratie en déclin. Les fermes s’étendaient à perte de vue. Le blé doré ondulait sous les moissonneuses-batteuses tirées par des tracteurs. Des enfants saluaient sans crainte depuis leurs vérandas. Des trains de marchandises passaient en trombe, chargés de caisses portant des noms d’États que Hans n’avait vus que sur des cartes : des oranges de Californie, du maïs du Kansas, du bœuf de l’Iowa.

À un passage à niveau, des caisses de produits agricoles se sont déversées sur les voies et y sont restées.

Gauche.

Il y avait trop de choses pour se donner la peine de les économiser.

Hans cessa de chercher le médaillon. Le fer à repasser dans sa poche lui parut soudain une plaisanterie.

Ils arrivèrent au camp Hearn, au Texas, sous un soleil de plomb.

Des barbelés encerclaient la caserne en bois, mais les portes s’ouvrirent sans incident. Des gardes les conduisirent aux douches. L’eau chaude coulait à flots. On leur distribuait du savon comme si de rien n’était. Hans se frotta jusqu’à ce que la crasse accumulée pendant des mois disparaisse, révélant une peau pâle, comme s’il se redécouvrait.

Des uniformes propres attendaient. Des bottes robustes. Des chaussettes.

Chaussettes.

Ces simples chaussettes en coton lui serraient la gorge, car il n’avait pas porté de vraies chaussettes depuis des mois. En Tunisie, des hommes avaient marché avec les pieds ensanglantés dans des bottes devenues de véritables instruments de torture. Ici, les chaussettes étaient tout simplement… distribuées.

Puis vint le premier repas au réfectoire.

Poulet frit. Purée de pommes de terre. Haricots verts. Tarte aux pommes.

Quatre mille calories conçues pour un homme qui travaille.

Hans, une fourchette à la main, observait un cuisinier noir – calme, compétent, sans peur – servir les plats d’un air assuré. Le regard de l’homme croisa celui de Hans sans servilité, sans excuses. Un simple employé faisant son travail.

Cela violait tout ce que Hans avait appris sur les questions raciales.

Cela contredisait tout ce que Hans avait toujours cru savoir sur l’Amérique.

Cette nuit-là, dans la caserne, il resta éveillé.

Le médaillon pesait lourd sur sa poitrine, mais sa signification avait commencé à s’effilocher comme une vieille corde.

Fritz, le caporal bavarois, murmura depuis la couchette voisine : « Qu’est-ce que c’est que cet endroit ? »

Hans se détourna, silencieux, car même poser la question lui semblait une trahison.

Et pourtant, la question persistait.

La vie au camp était rythmée, et le rythme est dangereux quand on a été conditionné à associer l’ordre à l’autoritarisme.

Réveil à 6h00. Appel. Petit-déjeuner. Détails du travail. Cours. Loisirs. Extinction des feux.

Pas de coups. Pas de punition arbitraire. Plus de terreur nocturne d’être traîné dehors pour des « questions ».

Au lieu de cela, les règles étaient clairement affichées. La Convention de Genève était expliquée en termes simples. Vous travaillez si vous le souhaitez. Vous êtes rémunéré. Vous bénéficiez de soins médicaux. Vous pouvez écrire à votre famille.

Le capitaine Elias Grant, commandant du camp, se tenait à la tribune et s’adressa à lui sans emphase : « Vous êtes ici parce que la guerre l’exige. Mais vous êtes avant tout des hommes, pas des bêtes. »

Hans écoutait, les bras croisés, s’attendant à déceler la cruauté cachée derrière les mots.

Mais la cruauté ne vint jamais.

Le plus étrange, ce n’était pas la nourriture.

C’était la normalité.

Les Américains traitaient leur emprisonnement comme une simple tâche administrative. Ils les nourrissaient, les logeaient, les comptaient, les payaient pour leur travail, puis rentraient chez eux à la fin de leur service, comme s’il s’agissait d’un rouage de plus d’une vaste machine de guerre.

Cette indifférence était une forme de miséricorde en soi.

Car cela signifiait que les Américains n’étaient pas obsédés par l’idée de les humilier. Ils n’avaient aucun intérêt émotionnel à punir les prisonniers allemands. Leur objectif était de gagner la guerre et, pour ce faire, ils ont respecté les règles.

Des règles qui faisaient paraître l’idéologie de Hans puérile.

En juillet, Hans s’était porté volontaire pour travailler dans une ferme. Non pas qu’il aimât les champs de coton, mais parce qu’il avait besoin de bouger pour éviter de ruminer sans cesse. Les bus partaient à l’aube pour s’envoler vers des champs qui s’étendaient à perte de vue sous un ciel si vaste qu’il se sentait tout petit, d’une manière que le Reich ne lui avait jamais permise.

Le fermier, Harlon Tate, supervisait les opérations, une pipe à la bouche, tandis qu’un camion garé à proximité laissait les clés sur le contact. Aucune crainte de vol. Aucune paranoïa. Tate traitait les prisonniers comme une équipe de travail, et non comme des ennemis.

Ils cueillaient du coton jusqu’à avoir mal au dos. Ils partageaient les cruches d’eau. Le déjeuner leur était apporté dans des sacs en papier : des sandwichs au pain blanc, des pommes, du fromage. Des braceros, des ouvriers mexicains-américains, travaillaient à leurs côtés. Ils plaisantaient. Ils se plaignaient de la chaleur. Ils parlaient de baseball, de filles et d’argent.

Hans observa la collaboration et sentit son endoctrinement se défaire fil à fil.

Ici, le métissage racial n’a pas provoqué d’effondrement.

Ici, la démocratie n’a pas engendré le chaos.

Ici, la productivité n’était pas le fruit de la peur, mais de l’organisation.

Il a vu des moissonneuses-batteuses rugir dans les champs comme des bêtes mécaniques. Il a vu des trains de marchandises chargés de nourriture. Il a vu des récoltes gaspillées. Il a vu l’abondance traitée avec désinvolture.

Et chaque observation ne faisait que renforcer une vérité simple :

Si l’Amérique est faible, pourquoi fonctionne-t-elle mieux que le Reich ?

Cette question est devenue une blessure qui ne se refermait jamais.

La véritable transformation ne s’est pas faite d’un coup. Elle s’est faite par à-coups.

Le premier facteur déclencheur a été le repas.

Le deuxième était l’hôpital.

La troisième était la bibliothèque.

À l’automne 1943, la bibliothèque sous la tente du camp Hearn regorgeait de livres offerts par les communautés locales. Mark Twain. Jack London. Des ouvrages d’histoire. Des manuels sur les tracteurs et l’irrigation. Des livres sur le gouvernement américain. Au début, Hans lisait pour pratiquer son anglais. Puis il a continué à lire, car les idées lui procuraient une sensation de bien-être intense.

Dans l’Allemagne nazie, les livres étaient censurés. L’histoire était réécrite. Les idées étaient contrôlées comme des rations. Ici, les Américains laissaient les prisonniers lire librement.

Pas les romans d’espionnage sur l’évasion, bien sûr. Ceux-là ont été retirés. Mais les textes politiques ? La littérature ? La philosophie ?

Disponible.

Et plus dangereusement encore : les journaux américains.

Des journaux qui critiquaient Roosevelt. Des journaux qui débattaient ouvertement des politiques publiques. Des journaux qui reconnaissaient des erreurs comme l’internement des Américains d’origine japonaise.

Une nation capable de s’autocritiquer était une nation plus forte que la propagande ne voulait bien l’admettre.

Hans lut un éditorial qui remettait en question les décisions du gouvernement et eut le vertige. Dans le Reich, contester le gouvernement signifiait la prison. Ici, cela se traduisait par une tribune imprimée.

Cela n’a pas rendu l’Amérique parfaite.

Cela l’a rendu réel.

Et la réalité est plus difficile à haïr.

Le quatrième pic fut Noël.

Décembre 1943 arriva, accompagné d’un vent froid et de guirlandes lumineuses inattendues qui illuminaient l’enceinte. Des femmes du village apportèrent des pâtisseries, des chaussettes, du savon, des jambons en conserve et des petits mots écrits à la main par des écoliers, porteurs de messages de paix et d’espoir à l’intention des hommes qu’ils étaient censés craindre.

Hans assista à un office religieux en ville, assis parmi des Américains qui ne lui crachèrent pas dessus. Ils chantèrent des chants de Noël allemands en les récitant phonétiquement. Ils proposèrent la communion. Ils accueillirent les prisonniers comme des « frères » en ces temps difficiles.

Plus tard, au réfectoire, un gardien nommé Leroy Jackson apporta à Hans un paquet de la ville : une écharpe tricotée, une Bible en allemand, des barres chocolatées. Et un mot. Simple. Humain.

Jackson dit alors calmement : « Mon cousin est prisonnier de guerre dans vos camps. Traitez-le bien. »

Cette déclaration frappa Hans comme une lame.

La guerre n’était soudain plus abstraite. Elle était réciproque. C’était un réseau de familles.

Hans pensait aux camps soviétiques. Aux prisonniers affamés. À la brutalité.

Et voilà que ce garde américain réclamait un minimum de décence.

Hans ne savait pas comment tenir ça.

Il sortit et pleura dans le froid, à l’abri des regards.

Il ne s’agissait pas d’une rupture dramatique.

C’était du chagrin.

Le chagrin causé par le mensonge.

Le deuil du temps perdu à cause de la haine.

Le chagrin de réaliser que l’ennemi l’avait traité avec plus d’humanité que sa propre idéologie ne l’avait jamais fait.

En 1944, les changements chez Hans étaient visibles.

Il parlait mieux anglais. Il s’inscrivait volontairement aux cours. Il débattait de démocratie avec les gardiens. Il cessait de défendre les slogans nazis. Il commençait à considérer ses anciennes convictions comme une sorte de maladie.

Et comme toute maladie, elle a laissé des cicatrices même après sa guérison.

Les nouvelles d’Europe parvenaient au compte-gouttes. Débarquements alliés. Bombardements de villes allemandes. Les conséquences de Stalingrad. L’effondrement du front de l’Est.

Les lettres de chez nous arrivaient, le désespoir transparaissant à chaque ligne. Les rations diminuaient. Pénurie de charbon. Bombardements. Mort.

Hans lut ces lettres en mangeant de copieux repas et se sentit mal.

C’était là l’aspect le plus cruel de la captivité américaine : la sécurité tandis que le pays souffrait.

Certains prisonniers tentaient de manger moins. D’autres refusaient de s’alimenter. Les médecins du camp les forçaient à manger. Non pas par punition, mais par protocole. Car les Américains ne voulaient pas que des prisonniers meurent dans leurs camps. Ni par idéologie, ni par culpabilité, ni par malnutrition.

Hans apprit que les Américains ne menaient pas seulement une guerre avec des armes.

Ils l’ont combattu avec des systèmes.

Et ces systèmes, lorsqu’ils fonctionnaient, étaient d’une puissance terrifiante.

Il visita des usines – usines Ford, conserveries, aérodromes – où la production s’écoulait à un rythme effréné. Les avions étaient assemblés à un rythme que l’Allemagne ne pouvait égaler. Des femmes en salopette rivetaient des bombardiers. Des ouvriers noirs manœuvraient les machines avec assurance. Des soudeurs mexicains-américains plaisantaient en travaillant. Les débats syndicaux se déroulaient ouvertement.

Tout ce qu’on avait enseigné à Hans et qui aurait dû le mener à l’effondrement… lui a au contraire apporté de la force.

Au moment de la capitulation de l’Allemagne en mai 1945, les nazis retranchés dans les camps avaient perdu leur emprise. Les fanatiques les plus endurcis avaient été isolés. La violence entre prisonniers avait diminué. Les hommes commençaient à parler ouvertement de leur honte, de leurs convictions et de leurs actes.

Hans a visionné des images de camps libérés : des corps entassés, des squelettes vivants fixant les caméras. L’horreur n’était plus théorique.

Il comprit alors que sa transformation n’était pas qu’une question de confort personnel.

C’était une nécessité morale.

Il commença à percevoir son ancien lui — le garçon criant des slogans dans la cour de récréation — comme quelqu’un qui avait été volé.

Pas par l’Amérique.

Par le Reich.

Puis vint 1946.

Rapatriement.

L’ironie était brutale : les prisonniers qui avaient rêvé de rentrer chez eux le craignaient désormais.

Non pas parce qu’ils aimaient les barbelés.

Parce que l’Allemagne n’était plus que ruines.

Parce que les zones soviétiques étaient terrifiantes.

Parce que rentrer chez soi signifiait à nouveau avoir faim.

La captivité était devenue un sanctuaire.

Et c’est ce paradoxe qui hantait les responsables américains : des prisonniers suppliant de rester emprisonnés.

Hans observait des hommes rédiger des pétitions. Des hommes qui avaient juré de mourir pour Hitler suppliaient maintenant, dans un anglais hésitant, de rester en Amérique comme ouvriers. Des hommes qui tentaient de « faire échouer » aux entretiens de sélection pour les retarder. Des hommes soudainement malades. Des hommes soudainement blessés. Des hommes soudainement désespérés.

Hans n’a pas supplié.

Pas ouvertement.

Mais il comprenait.

Il le sentit au plus profond de lui-même lorsque la porte s’ouvrit.

Quand il est monté dans le bus.

Lorsque le camp – cet endroit qu’il avait autrefois imaginé comme un enfer – s’est effondré derrière lui, il a réalisé qu’il était devenu le seul monde stable qu’il ait connu depuis des années.

Il portait sur lui un stylo-plume que Tate lui avait offert, un petit dictionnaire anglais, une courtepointe pliée provenant d’un groupe paroissial et des lettres attachées avec de la ficelle.

Il a laissé derrière lui la Croix de fer.

Non pas parce qu’il voulait effacer son passé, mais parce qu’il ne voulait pas emporter du poison dans l’avenir.

La traversée de l’Atlantique au retour fut différente. Moins de peur. Plus de chagrin.

Il se tenait sur le pont, regardant s’éloigner le littoral américain, et éprouva une sorte de deuil.

Ne convient pas à la captivité.

Pour la vie qui aurait pu être si l’Allemagne n’avait pas été dévorée par un mensonge.

À son retour en Bavière, il trouva sa mère amaigrie et tremblante, sa ville dévastée, sa rue à moitié détruite. Il participa à la reconstruction, fort de son expérience et de ses nouvelles méthodes : techniques d’irrigation, idées d’agriculture coopérative, organisation sans terreur.

Il a commencé par parler avec précaution. Les Allemands avaient encore peur. Ils étaient encore méfiants. Leurs sentiments étaient encore vifs.

Mais il continua à parler.

Pas des slogans.

Vérité.

Il racontait ce qu’il avait vu : des Américains nourrissant les prisonniers, les traitant comme des êtres humains, leur permettant de lire des livres, de débattre. Il leur disait que la démocratie fonctionnait non pas parce qu’elle était parfaite, mais parce qu’elle permettait la correction. Il leur disait que la peur n’était pas la force, que la haine n’était pas la discipline, que la propagande s’effondrait dès que la réalité se montrait visible.

Hans devint — discrètement — un traducteur entre les mondes.

Pas un héros.

Pas un homme politique.

Un homme qui avait vu le mensonge s’effondrer.

Et dans les années qui suivirent, tandis que l’Allemagne de l’Ouest se reconstruisait, que la République fédérale se formait et que de nouvelles élections avaient lieu, Hans vota avec des mains qui avaient jadis tenu un fusil pour la tyrannie.

Il a élevé ses enfants dans la remise en question de l’autorité plutôt que dans l’idolâtrie.

Il traitait ses voisins comme des êtres humains et non comme des catégories.

Et parfois, tard dans la nuit, il sortait sa vieille écharpe du Texas — en laine adoucie par des décennies — et la tenait comme une relique.

Pas parce que c’était américain.

Parce que c’était une preuve.

La preuve que la victoire la plus discrète de la guerre n’a été ni un bombardement ni une reddition.

C’était un choix humain fait au milieu de la haine :

Traiter un ennemi comme un homme.

Et de voir cette simple dignité démanteler une idéologie qui avait promis de durer mille ans.

Note : Certains contenus ont été créés à l’aide de l’IA (IA et ChatGPT) puis retravaillés par l’auteur afin de mieux refléter le contexte et les illustrations historiques. Je vous souhaite un passionnant voyage de découverte !